这个场景充满了戏剧性和可能的多种原因。以下是一些可能的解释和这个男生可能的心情:

"可能的原因:"

1. "误操作:" 班主任可能正在清理通讯录、查找某个号码,或者不小心手滑按到了删除键。这在中国文化中可能是一件比较尴尬的事情,因为老师通常不希望让学生觉得自己被删除了。

2. "隐私或安全设置:" 现在的手机有很多隐私保护功能,比如“最近联系人”、“不分组”联系人等。班主任可能设置了某些规则,导致短信发送后,对方号码暂时或永久性地被隔离或移出了活跃的联系人列表。这不一定是有意为之。

3. "信息管理:" 有些老师可能用特定的方式管理学生信息,比如按年级、班级或者字母顺序分组,发送祝福短信后,可能不小心把该号码移到了一个不常用的分组或隐藏列表里。

4. "误会或特定情境:"

短信内容可能触动了老师,或者老师当时心情不好,做出了过激的反应(虽然可能性较低)。

如果这个男生最近有过某些让老师不悦的行为,老师可能用这种方式“惩罚”或表示不满(同样可能性不高,但存在)。

老师可能觉得这个祝福短信很奇怪或不符合规范,从而采取了删除行动。

5. "老师个人习惯:" 有些老师可能不喜欢过多

相关内容:

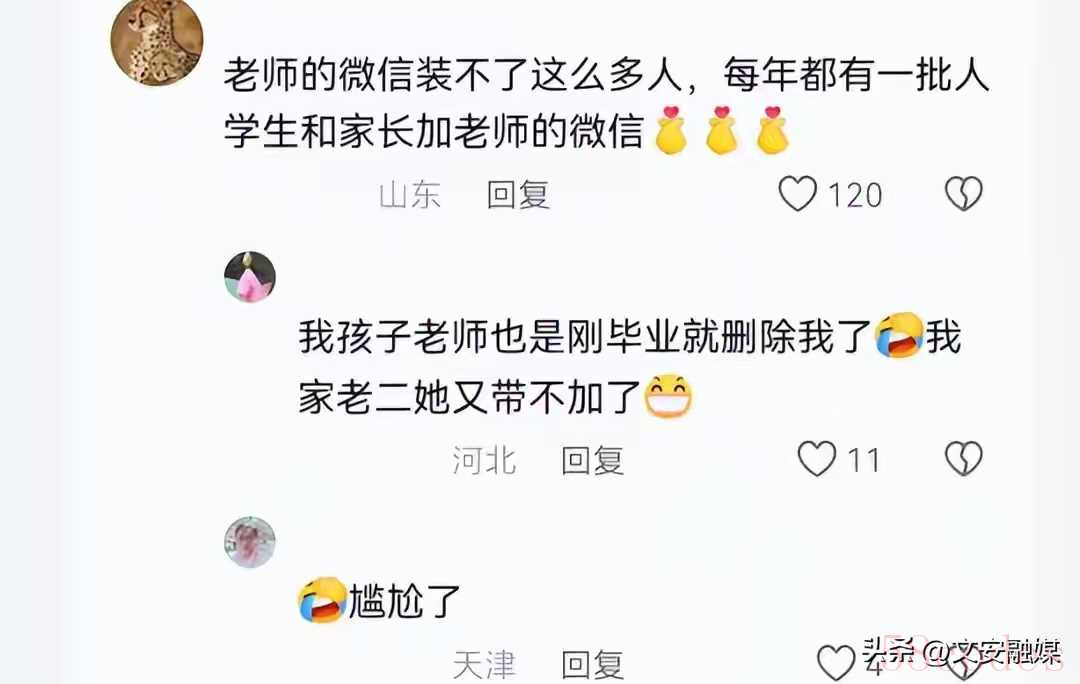

在当今这个信息爆炸的时代,社交媒体和即时通讯工具已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。我们通过这些平台与朋友、家人、同事保持联系,分享生活的点滴,传递情感和祝福。然而,有时候,这些看似平常的交流也可能隐藏着不为人知的情感纠葛和误解。

小明,一个普通的高中生,就是这样一位善于利用社交媒体与老师保持良好关系的男生。他尊敬老师,关心班级,总是乐于助人。班主任张老师是一位经验丰富、深受学生喜爱的教师,她不仅关注学生的学习,更关心他们的成长。小明和张老师之间一直保持着一种亦师亦友的关系,他们经常在微信上进行交流,分享学习心得,讨论班级事务。

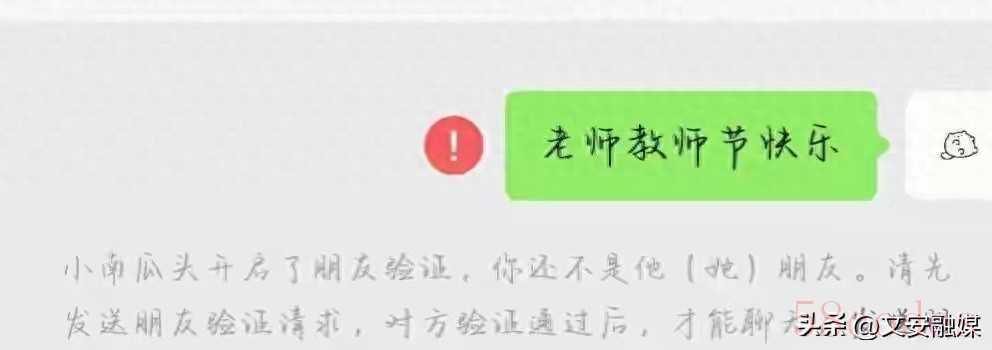

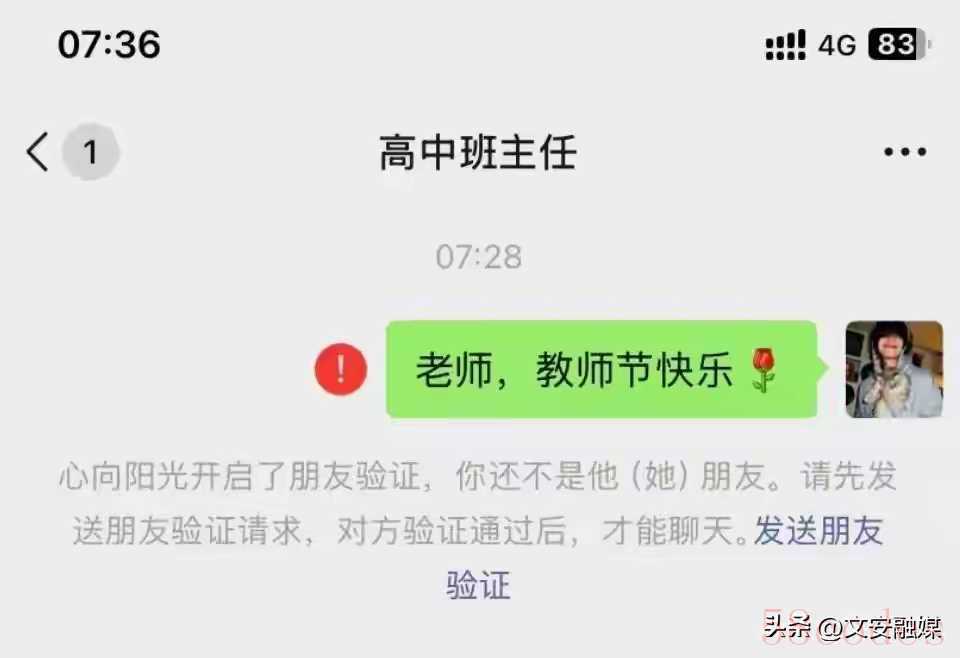

一天,小明在微信上给张老师发送了一条祝福短信,表达了对老师的敬意和感激之情。他本以为这只是日常的礼貌性问候,没想到却引发了一系列意想不到的后果。几个小时后,小明惊讶地发现,自己已经被张老师从好友列表中删除了。他感到十分困惑和委屈,不明白自己究竟做错了什么。

为了找出原因,小明决定仔细查看他和张老师之间的聊天记录。他逐字逐句地回忆着每一次对话,试图从中找到线索。终于,在一个看似平常的对话中,他发现了问题所在。原来,在之前的一次聊天中,小明无意中透露了自己对张老师的一些私人情感,虽然他并没有明确表达,但言语间透露出的信息却让张老师感到了不适。

小明意识到,自

己的行为可能已经越过了师生之间的界限,让张老师感到了困扰。他为自己的鲁莽和冲动感到后悔,同时也为张老师被自己的行为所困扰而感到愧疚。他决定主动联系张老师,向她解释自己的错误,并表达自己的歉意。

然而,张老师并没有给他这个机会。她选择了删除小明,以此来保护自己和班级的正常秩序。她认为,作为老师,她有责任维护一个健康、和谐的教育环境,而小明的行为已经对这种环境造成了破坏。

小明最终明白了,师生之间的关系应该是建立在尊重和理解的基础上的。作为学生,他应该尊重老师的职业和隐私,不应该将自己的私人情感带入到师生关系中。他意识到,自己的行为不仅伤害了张老师,也破坏了自己在班级中的形象。

这次经历让小明深刻地反思了自己的行为,也让他更加明白了师生之间应该保持的距离和界限。他决定从这次教训中吸取经验,以后会更加谨慎地处理与老师之间的关系,尊重老师的职业和隐私,维护一个健康、和谐的教育环境。

这个故事告诉我们,在社交媒体和即时通讯工具日益普及的今天,我们更应该注意自己的言行举止,尊重他人的感受和隐私。只有这样,我们才能建立一个健康、和谐的社会环境,让每个人都能在这个环境中自由、快乐地生活。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏