是的,你说得非常准确!这确实是25年前(大约在1990年代中期到2000年代初)家用可视电话的一个显著特点。

在那个时代:

1. "技术限制:" 当时主流的显示技术就是CRT(阴极射线管)电视机。它技术成熟,成本相对可控(虽然大型CRT电视本身不便宜),并且能够提供相对清晰的图像。

2. "集成需求:" 可视电话需要将通话双方的图像显示出来,而普通家庭已经广泛拥有电视机。将可视电话功能集成到电视机或作为电视机的附加功能,可以大大降低用户的购买门槛和安装复杂度。

3. "成本效益:" 相比于开发、制造和推广全新的、独立的、小型化的显示设备(如LCD或早期CRT显示器),利用现有的电视机平台更为经济。

因此,很多早期的家用可视电话系统,特别是基于ISDN(综合业务数字网)标准的系统,确实会使用一个外接的、类似电视机的CRT显示器来显示图像。这个显示器通常通过AV接口(RCA插头)或S-Video接口连接到可视电话的输出端。

这种设计在当时是实用且符合技术条件的。不过,随着LCD、等离子等更轻薄、更节能、性能更好的显示技术的发展,这种CRT可视电话逐渐被淘汰了。

相关内容:

你是否有过这样的经历:站在老式小区的单元门前,望着那个布满灰尘的可视电话,努力回忆它最后一次正常工作是什么时候?25年前,这些“高科技产物”可是家家户户的标配,而今天,它们大多成了墙上的装饰品。但你知道吗?这些被时代淘汰的设备里,藏着一个微型“电视机”的灵魂——CRT显像管。

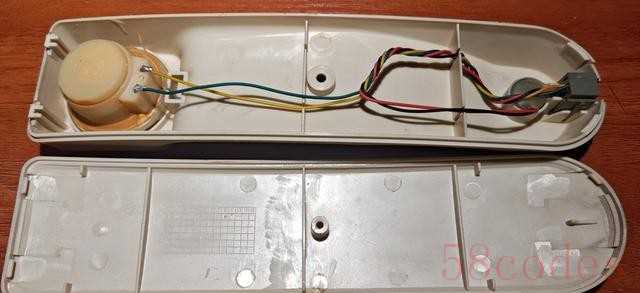

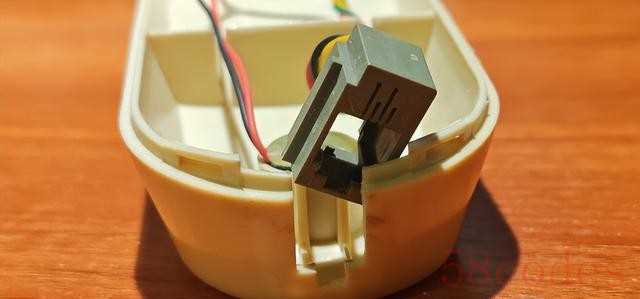

我第一次拆解老式可视电话时,差点被它的重量惊掉下巴——比普通座机重三倍不止。打开外壳的瞬间,一股复古气息扑面而来:缠绕整齐的线材、布满灰尘的喇叭、排列杂乱的电路板,仿佛在诉说着一个被遗忘的故事。最引人注目的,当然是那个占据整机三分之一体积的黄色CRT显像管。它就像一个被压缩到巴掌大小的黑白电视机,用最原始的方式,在电话线上传输着模糊却珍贵的画面。

为什么是CRT?答案藏在时代的褶皱里。20世纪90年代,液晶显示器虽已诞生,但成本高得离谱,分辨率低得感人,响应速度慢得能让人打瞌睡。而CRT技术,这个在电视机、电脑显示器上被验证了无数次的“老将”,成了唯一可行的选择。它就像一个可靠的工匠,用最成熟的方式,完成了一个看似不可能的任务:在电话线上传输视频信号。

但这个过程远比想象中艰难。当时的电话线是普通的模拟语音线路,带宽只有约3。4kHz——连现在一个手机APP的图标都传不过去。为了把视频信号塞进这条“细管子”,工程师们不得不进行高度压缩:画面尺寸被缩小到只有硬币大小,帧率低得像幻灯片,画质模糊得能数清像素点。可即便如此,当访客的画面第一次出现在屏幕上时,整个楼道都沸腾了——那是科技与生活的第一次亲密接触。

拆开显示模块,你会发现一个微型版的CRT电视机内部:高压帽、高压包、偏转线圈……这些在老式电视机上常见的部件,在这里被缩小到极致。高压包负责把24V的输入电压飙升到数千伏,为电子束提供加速能量;偏转线圈则像一双无形的手,控制电子束在屏幕上“跳舞”,勾勒出访客的轮廓。每一个零件都在极限状态下工作,每一寸空间都被榨干到极致——这就是那个时代的工程师精神。

但技术的极限,往往也是体验的瓶颈。我实测发现,这些可视电话的外部输入电压只有9V不到,而内部的高压系统却需要上千伏。这种“四两拨千斤”的设计,虽然巧妙,却也带来了无数问题:画面闪烁、色彩失真、寿命短暂……它们像一群倔强的老兵,用最原始的方式,完成了一个时代赋予的使命。

有趣的是,这些可视电话的电路板设计也充满了年代感。PCB板用的是最便宜的FR1纸板,走线粗糙得像“直男手工”,甚至在开关面上还能看到跳线——仿佛设计师在最后一刻才发现走不通,只能用最原始的方式“打补丁”。但正是这种“不完美”,让它们成了那个时代技术水平的真实写照。

如今,当我们用手机轻松实现高清视频通话时,是否想过,25年前的人们,为了在电话线上看到访客的脸,付出了多少努力?那些笨重的CRT显像管、缠绕的线材、粗糙的电路板,不仅是技术的见证,更是一个时代的集体记忆。它们提醒我们:科技的进步,从来不是冰冷的数字,而是无数人用智慧和汗水,一点一点堆砌出来的。

老式可视电话的消亡,是技术迭代的必然,但它们留下的,远不止一堆电子垃圾。那个用CRT显像管在电话线上“画”出人像的时代,教会了我们一件事:科技的温度,不在于它有多先进,而在于它能否真正改变人们的生活。

下次再看到老式可视电话,不妨多看一眼——那个黄色的CRT显像管里,藏着一个时代的辉煌与梦想。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏