这种情况听起来非常令人不安和困惑。新手机号登录到已故公众人物的社交媒体账号,这背后可能涉及多种情况,律师通常会从以下几个方面进行解读:

1. "账号被盗用(最可能的情况):"

"技术漏洞:" 社交媒体平台可能存在安全漏洞,或者用户之前的账户安全设置(如密码、验证码、安全问题)不够牢固,被黑客利用。

"账户信息泄露:" 用户可能在其他网站或应用上使用了与该社交媒体账号相同或相似的密码,而这些其他平台发生了数据泄露,黑客通过撞库等方式获取了账号信息。

"钓鱼攻击:" 用户可能收到了伪装成平台官方的钓鱼邮件、短信或链接,诱导输入了账号和密码。

"两步验证(2FA)被绕过:" 即使密码泄露,如果账户启用了两步验证,通常也较难被盗用。但黑客可能通过获取手机号、SIM卡欺诈(SIM Swapping)或其他高级技术手段绕过2FA。鉴于用户是新手机号,如果是SIM卡欺诈,则可能性更大。

"内部人员操作:" 极少数情况下,可能是平台内部员工的不当操作。

2. "账号过户或转移(可能性较低,但需考虑):"

虽然不太常见,但在某些特定法律框架下,如果李玟生前留下了相关

相关内容:

10月11日,有网友发帖称,自己在使用新办的手机号注册网易云音乐时,收到验证码后直接登录了歌手李玟的账号。登录后,该网友还能在账号后台看到粉丝们发来的怀念私信。

针对此事,网易云音乐客服表示,确认存在此情况。客服称,问题原因是团队为艺人账号绑定的手机号,被运营商二次放号所致,网易云表示第一时间联系新号主进行了相应的处理。10月11日,发帖网友称网易云音乐官方已经来电告知解绑了。

据了解,所谓“二次放号”,是指老用户停用、弃用手机号后,号码由运营商收回,空置一段时间再次投放市场,供新用户选择。

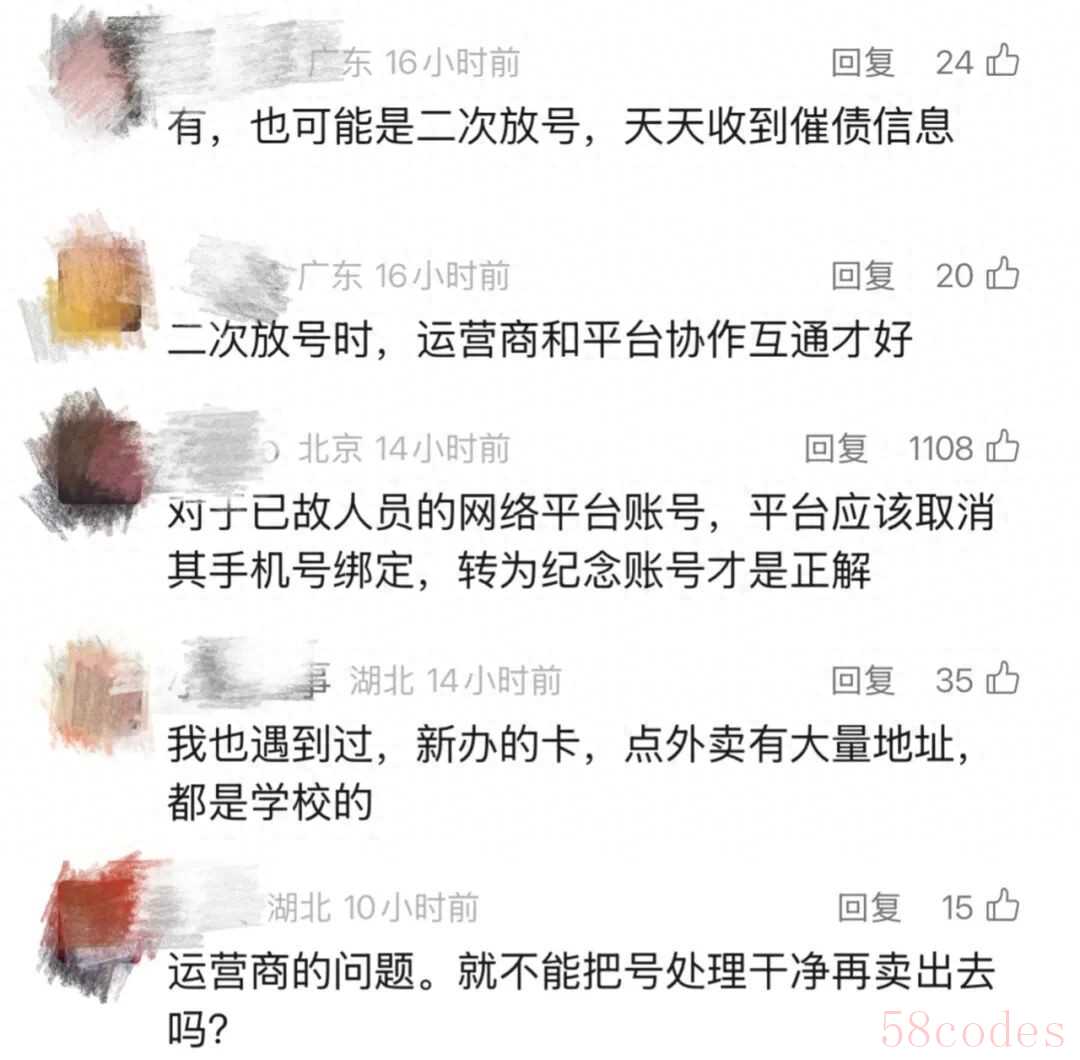

在社交平台,不少网友表示自己新办理的手机号存在各种“遗留”问题:“我就买过一个二次放号的手机号,注册了一个滴滴平台车主号,想注销说里面有余额没提现注销不了”。

那么,账号是否属于个人财产的一部分?账号内的私信、听歌记录等信息是否属于个人隐私信息?其使用权在账号持有人去世后应如何处理?新号主在不知情的情况下登录他人账号,是否构成侵权?运营商及平台,是否需要对此事承担相应的法律责任?

一起来看《法治日报》律师专家库成员、北京德和衡律师事务所高级合伙人马丽红律师的专业解读!

1、账号是否属于个人财产的一部分?账号内的私信、听歌记录等信息是否属于个人隐私信息?其使用权在账号持有人去世后应如何处理?

马丽红:账号在法律上可被视为个人财产的一部分,尤其属于虚拟财产范畴。根据民法典规定,网络虚拟财产受法律保护,账号本身及其附着的权益(如使用权、数据内容)具有财产属性。但需注意,账号的“所有权”根据约定通常归平台所有,用户仅享有使用权;而账号内的私信、听歌记录等信息则明确属于个人隐私信息,受民法典和个人信息保护法保护,未经授权不得访问、使用或披露。

在账号持有人去世后,其使用权处理需分情况讨论:首先,隐私信息(如私信)受人格权保护,一般不直接继承,继承人不得随意披露;其次,账号使用权可能通过继承实现,但需依据平台协议或法律规定。实践中,继承人可凭死亡证明等向平台申请接管或注销账号,但平台有权基于隐私政策限制访问。若平台无明确规定,建议提前通过遗嘱或协议安排,以避免纠纷。总体而言,隐私保护优先,财产权益次之,需平衡逝者意愿与继承人权利。

2、新号主在不知情的情况下登录他人账号,是否构成侵权?如果新用户在发现登错账号后,继续使用或泄露账号内的信息,应承担何种法律责任?

马丽红:新号主不知情时登录账号,因缺乏主观过错,不构成侵权。手机号由运营商合法发放,新号主基于对号码使用权的合理信赖登录,无侵害他人权益的故意或过失,符合 “无过错无责任” 原则。

若发现登错后仍继续使用或泄露信息,则需承担多重法律责任:首先是民事责任,即违反民法典隐私权、个人信息保护规定,需承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失(如精神损害赔偿);其次是行政责任,若泄露信息情节严重,可能被网信部门责令整改、罚款;第三是刑事责任,若泄露信息数量大或造成严重后果,可能构成侵犯公民个人信息罪,面临刑事处罚。

3、运营商在二次放号时,是否有义务确保该号码未绑定重要账号或进行相关提示?平台在用户手机号停用后未及时解绑的情况下,导致账号被新用户登录,是否需要承担相应的法律责任?

马丽红:运营商在二次放号时负有合理的注意义务,但并非绝对保证号码未绑定重要账号。根据电信条例和网络安全法的规定,运营商需采取必要措施保障网络安全,包括在号码回收时进行基本清理或提示。实践中,运营商可通过技术手段检测绑定情况或向新用户发出风险提示,否则可能因未尽合理义务而承担过错责任。但考虑到操作可行性,完全确保未绑定不现实,法院通常以“合理性”为标准判断责任。

平台在用户手机号停用后未及时解绑,导致账号被新用户登录,需视其过错程度承担法律责任。依据个人信息保护法之规定,平台作为个人信息处理者,有义务采取安全措施防止数据泄露。若平台未提供便捷的解绑渠道或未及时响应停用情况,则构成未尽安全保障义务,可能承担民事赔偿责任(如对原账号持有人的损失进行补偿)。同时,行政监管机构可依据网络安全法对平台处以警告或罚款。建议平台优化用户协议和自动解绑机制,以降低法律风险。

总而言之,账号是财产,具有可继承性,网络账号的财产属性在司法实践中已得到普遍认可,其使用权可作为遗产被继承。另外,账号内的私人信息受法律严格保护,任何未经授权的“窥探”和“泄露”均构成侵权。如果涉及到侵权,责任的承担往往是多方的,需结合实际情况进行分析。在“二次放号”引发的账号安全事件中,新号主的侵权行为、运营商的管理疏忽、平台的安全漏洞,可能构成一个责任链条。各方法律责任的承担需要根据各自的过错程度进行判断。

建议用户增强数字遗产意识,对重要账号启用二次验证等高级别安全设置。对电信运营商而言,应从技术和流程上彻底解决“二次放号”的遗留问题,建立“静默期”或“清洗”机制,并向新用户明确提示号码曾被使用过的风险。对互联网平台而言,应升级账户安全体系,降低对单一手机号验证的依赖,对长期不活跃账户的登录激活设置更严格的验证门槛。同时,应尽快出台清晰、可操作的网络虚拟财产继承指引和流程,尊重并保护用户的合法财产权益。

来源:法治日报微信公众号

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏