我们来聊聊让手机回归「拿在手里」的价值,以及我的 iPhone Air 使用体验。

这确实是一个值得探讨的话题。在智能手机早期,手机首先是通讯工具,然后是便携的信息终端。随着屏幕越来越大、功能越来越复杂,手机逐渐变成了一个需要“捧着看”的平板,或者仅仅是放在口袋里的通讯器。我们似乎丢失了那种“随时随地,轻松掌控”的感觉。

而 iPhone Air,作为苹果产品线中相对轻薄、强调便携性的系列,恰好试图回应这种需求,让手机回归更纯粹、更符合人体工学的“拿在手里”的价值。

以下是我对 iPhone Air 使用体验的一些感受,主要围绕“拿在手里”这个核心价值展开:

"1. 轻薄设计:重新定义“拿在手里”的舒适感"

"核心优势:" iPhone Air 的最显著特点就是轻薄。与 iPhone 14 Pro Max 等厚重型号相比,Air 的重量和厚度都控制得相当出色。这使得它真正适合长时间单手握持,甚至可以舒适地放在掌心。

"我的体验:" 我之前用的是一部尺寸较大的安卓旗舰,单手操作和长时间握持会感到吃力,手指容易遮挡屏幕。换到 iPhone Air 后,那种轻盈感是立竿见影的。无论是日常浏览信息、回复消息,还是在通勤路上快速查看导航,单手握持都毫无压力。这种

相关内容:

只有当你真正拿起来的那一刻,才能感受到 iPhone Air 的魅力。所有拿到 iPhone Air 的博主都会说出类似的话,我也不例外。收到快递,拉开包装,拿起 iPhone Air 的那一刻,我一下子就被那种轻盈的手感震惊到了,忍不住的狂喜。从 iPhone X 之后,这个世界,再次出现让我如此兴奋的手机。我已经使用 Air 两周了,仍然忍不住感叹它带来的新鲜感。三周深入体验之后,我想从自己的实际使用、遇到的困惑和感受,和你聊聊 Air 这部手机。

买 Air 还是 Pro?

这个问题实实在在困扰了我,无论是在购买前,还是在拿到 Air 之后的 14 天里,仍然不断问自己这个问题。所以,我想这个问题可能也会困扰想要购买的你,便先来这个问题。由于我对数码硬件也算颇为了解,我的一些朋友在购机前也会询问我的建议。沟通之后,我推荐他们购买的是 Pro Max。他们有以下几点共同诉求:- 只有一部手机,兼顾国内外软件

- 超长续航

- 长焦影像拍摄

- 空间视频或者高画质视频拍摄

- 大屏幕

- 极致性能,经常打游戏

- 双扬声器

- 录音棚级别录音

我为什么购买 iPhone Air?

每当新手机问世的时候,各大视频平台铺天盖地的宣传、科普、对比,以及评论区无法分辨真人或机器人账号的留言……一些「完美主义」噪音总会影响我们的决策,过度关注那些我们没有的,忽略自己的需求,忘记「适合别人的不一定适合你」,也失去了享受产品美好的快乐。购买消费品时,我的建议是——回归自身和生活。朋友们找我寻求建议时,我都会问他们三个问题:- 你平时用手机做什么?

- 你期望手机能怎样帮助你的生活?

- 舍弃的功能,是否影响你的生活?如果是,你能利用身边的哪些东西补偿?

- 社媒软件(频繁使用):小红书、 X、Instagram、即刻、 Telegram、Substack;Atlantic、财新、Dtd Playlist、MD Vinly

- 经常使用(经常使用):Notion、iA Writer、Note、Notion Calendar、Things3、微信

- 视频软件(偶尔使用):B 站(难评 H2S、爱否科技、科技美学、钟文泽、盖里老哥、卑鄙的老曹)。

- 其他软件(很少使用):健康软件如 AMood、Grow、HiCoffee;以及一些TestFlight 应用。

- 轻薄

- 在意手感和美观度

- 大屏幕,但又不想太大

- 日常出门戴耳机听歌

- 经常刷竖屏内容

- 日常通常浏览资讯媒体,回复消息

- 喜欢看书

- 自己已经有一部手机了

使用体验

iPhone Air 是 Apple 当今科技与艺术的「完美」结合。

设计

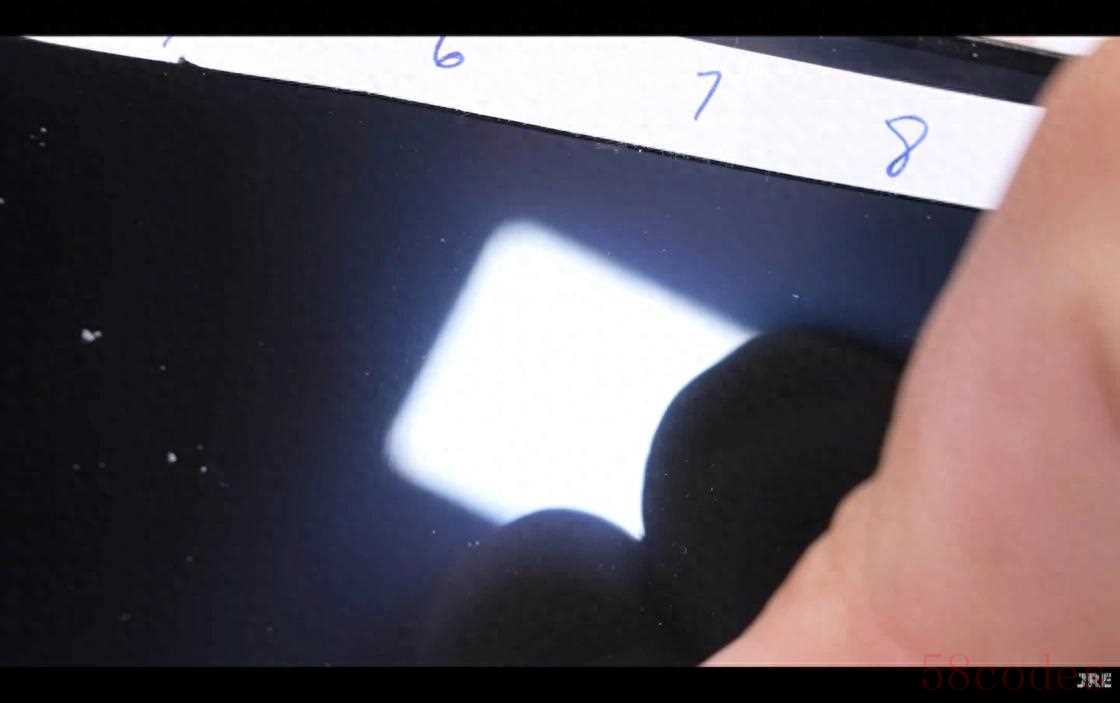

Air 正面屏幕玻璃采用了增加抗反射涂层的第二代超瓷晶玻璃,更加坚固耐用。在JerryRigEverything(JRE)的划痕测试 中,JRE表示在「7 和 8 之下几乎很难到到划痕」,意味着表现与蓝宝石的等级(6-9)接近。

图片来源:JerryRigEverything

背面采用一块 0.6mm 厚的第一代超瓷晶玻璃,3D 冷雕技术打造,与边框过渡自然顺滑,没有缝隙,不会藏匿灰尘。在阳光的照射下,天蓝色令人心旷神怡。中框采用了更加坚固的 5 级钛金属边框,由80% 再生钛金属制成。

Shot on OPPO X8s

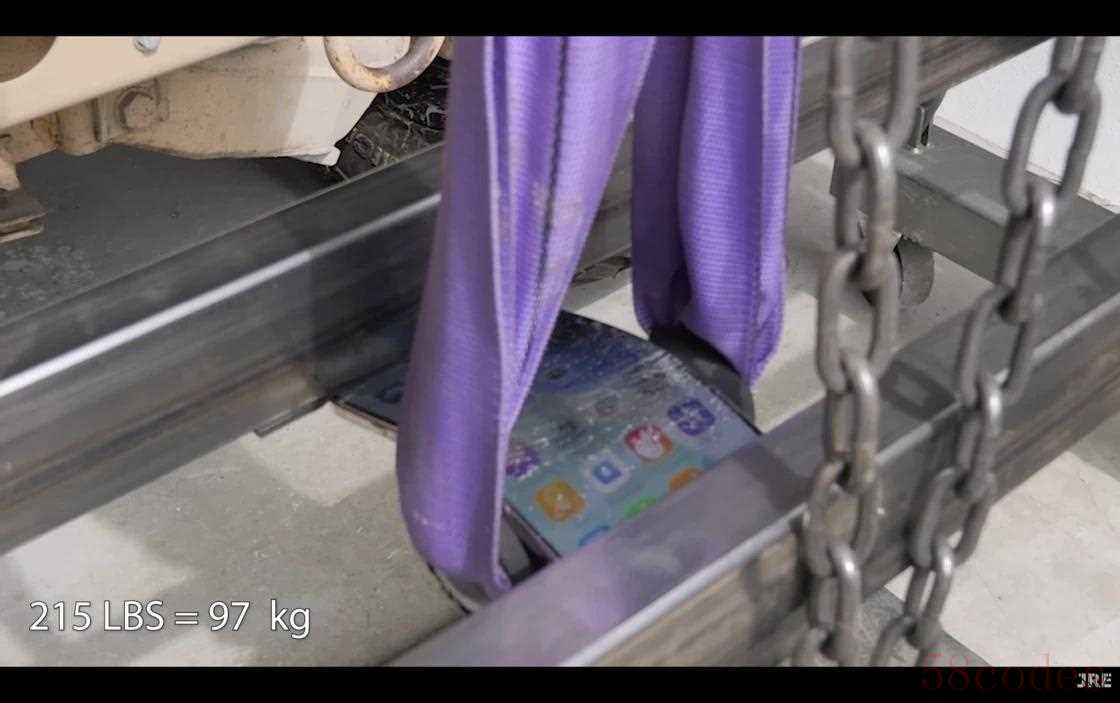

双面玻璃和钛合金中框握在手里的时候,相比今年 Pro 系列的粗糙铝合金来说,有一种说不上来的「高级感」。不仅如此,这样的设计也大大增加了机身的稳定性和耐久度,在 JRE 的极端掰弯测试中,对 Air 中间位置施加了 97KG 的压力后,才终于断开,但屏幕仍可正常使用。 Air 的充电接口采用了USB-C 2.0,充电速度也由此降低至最高 20W 的有线充电速度。有意思的是,苹果采用 3D 钛合金打印,打造了接口的外壳增加耐用性。通过 Evident DSX 2000 显微镜拍摄图片后,iFixit 与专家讨论确认苹果采用了全新的 3D 打印过程,可能与苹果在 2015 的专利有关。

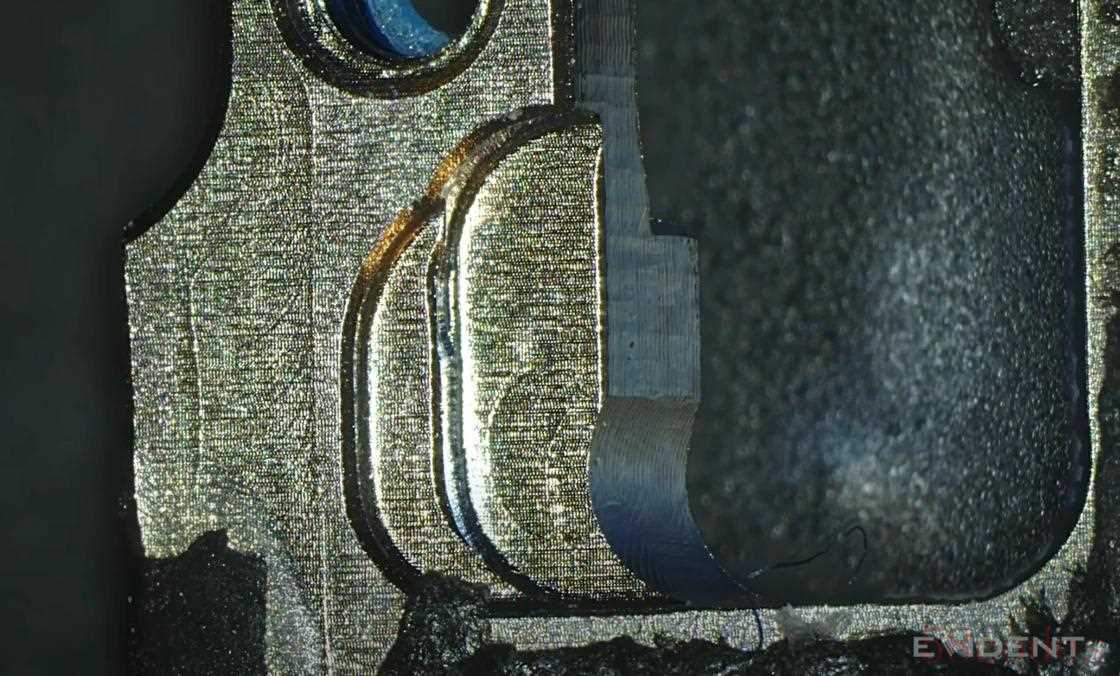

Air 的充电接口采用了USB-C 2.0,充电速度也由此降低至最高 20W 的有线充电速度。有意思的是,苹果采用 3D 钛合金打印,打造了接口的外壳增加耐用性。通过 Evident DSX 2000 显微镜拍摄图片后,iFixit 与专家讨论确认苹果采用了全新的 3D 打印过程,可能与苹果在 2015 的专利有关。

图片来源:微机分WekiHome

图片来源:iFixit

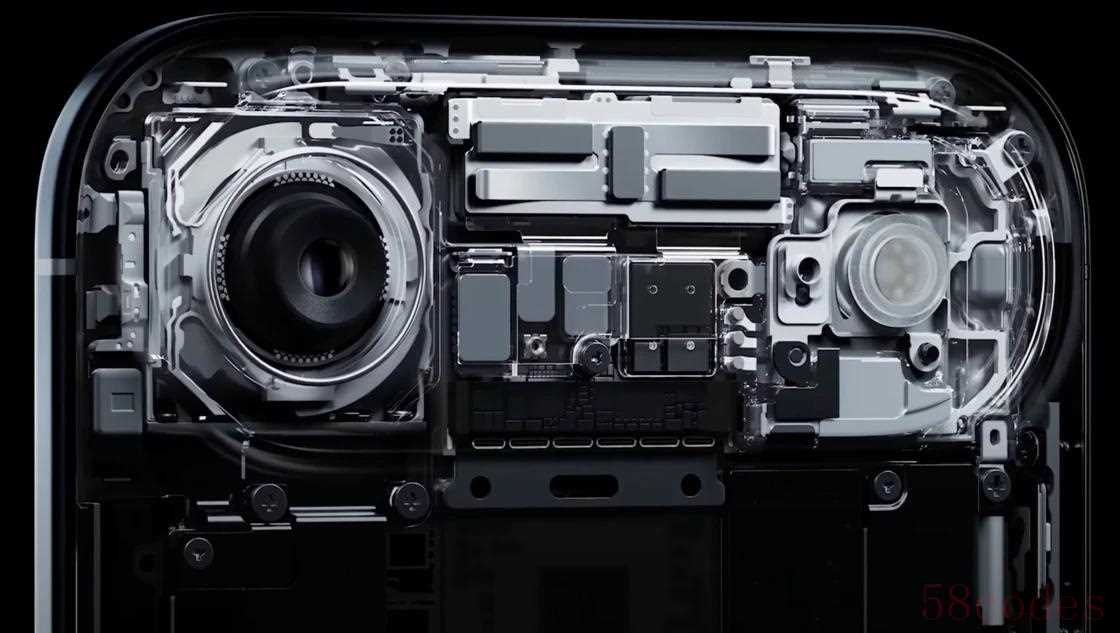

Air 最强悍的硬件设计在机身顶部的「平原」上。通过双层主板极限堆叠,将所有必需的芯片和一颗标准版同款的 4800 万像素摄像头塞入了 iPod 大小的平台之中。这实在难以想象,令人惊喜万分,最重要的是拆机后的内部设计仍然美轮美奂,一如既往的苹果风格。除了微机分 WekiHome 的「冷静」拆机视频之外,也可以看一下「激情」的维修师傅拆机。

一颗足够记录生活的镜头

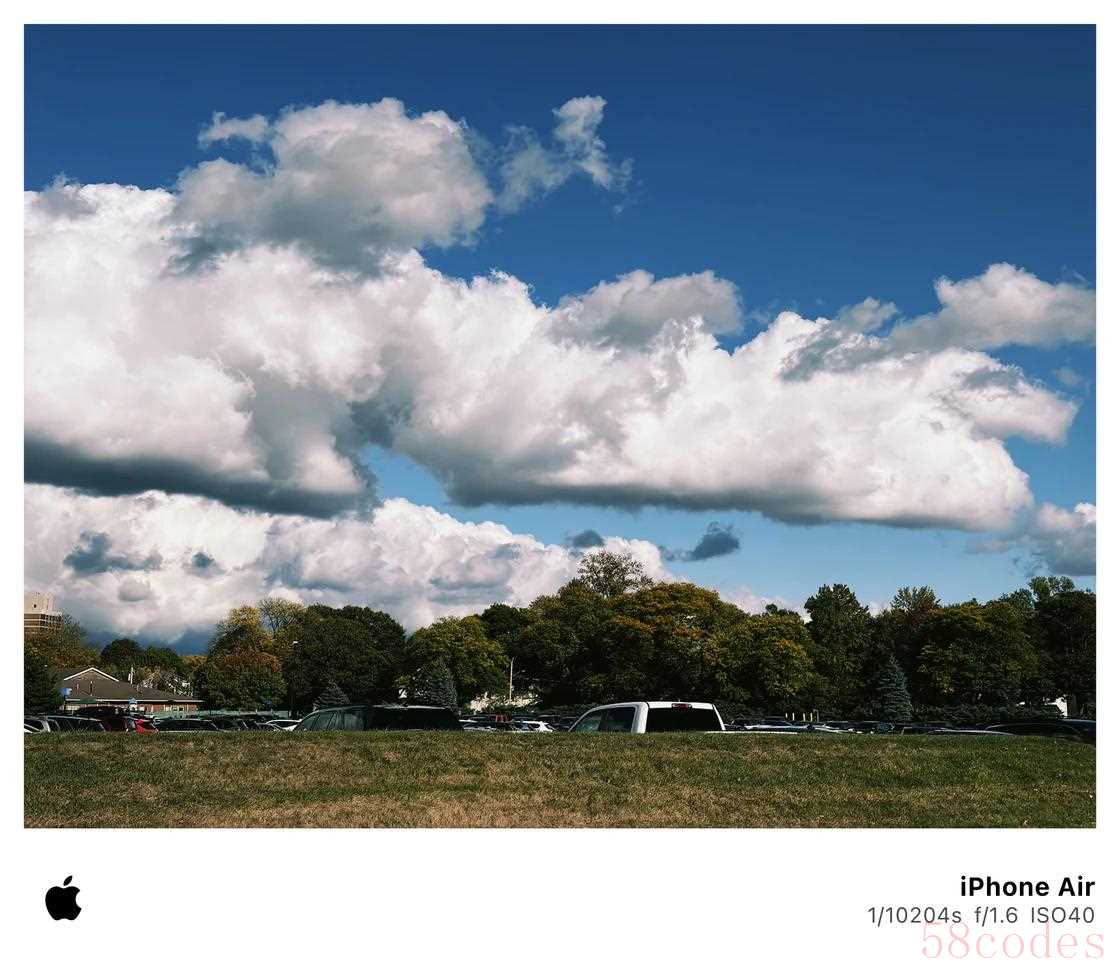

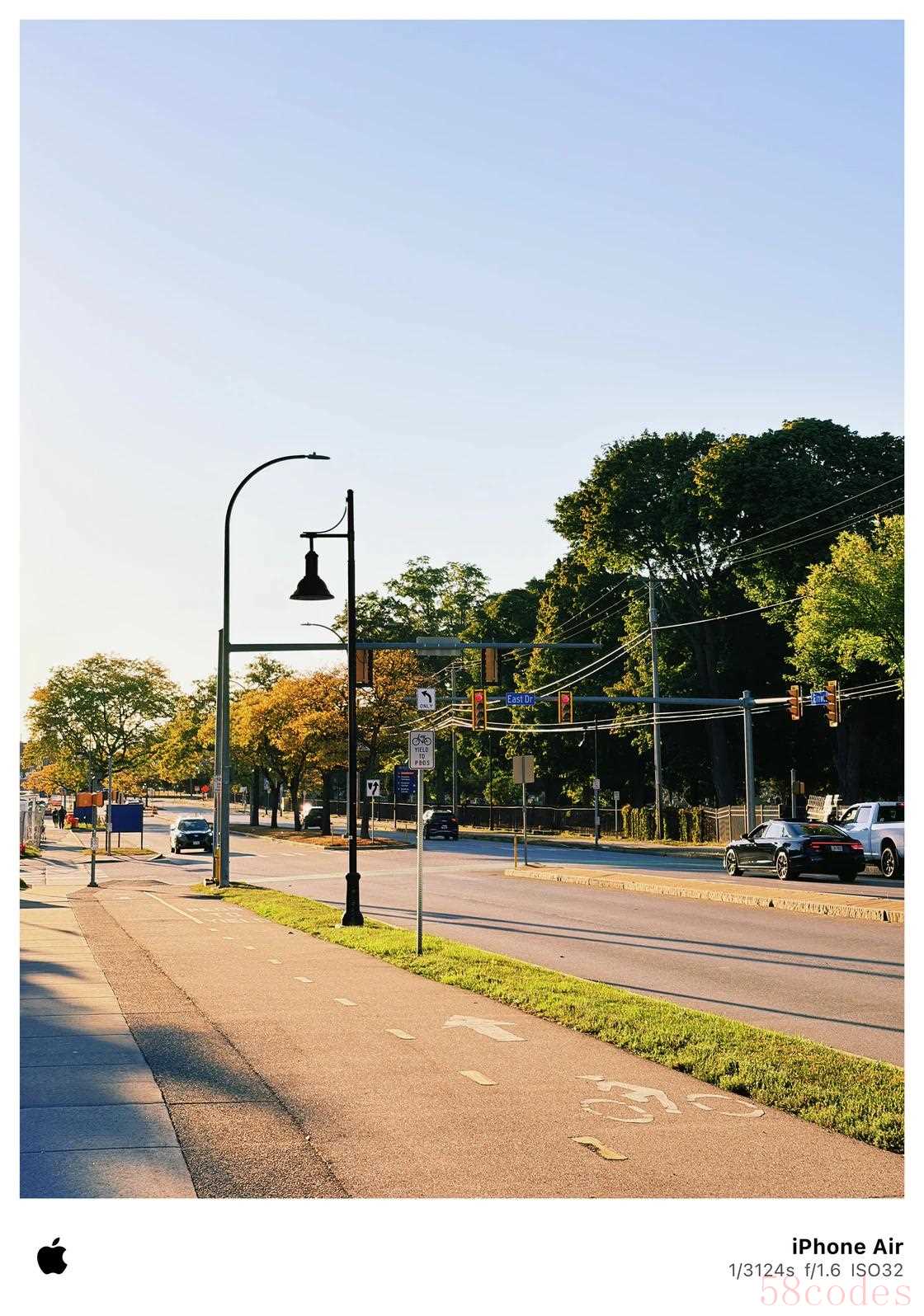

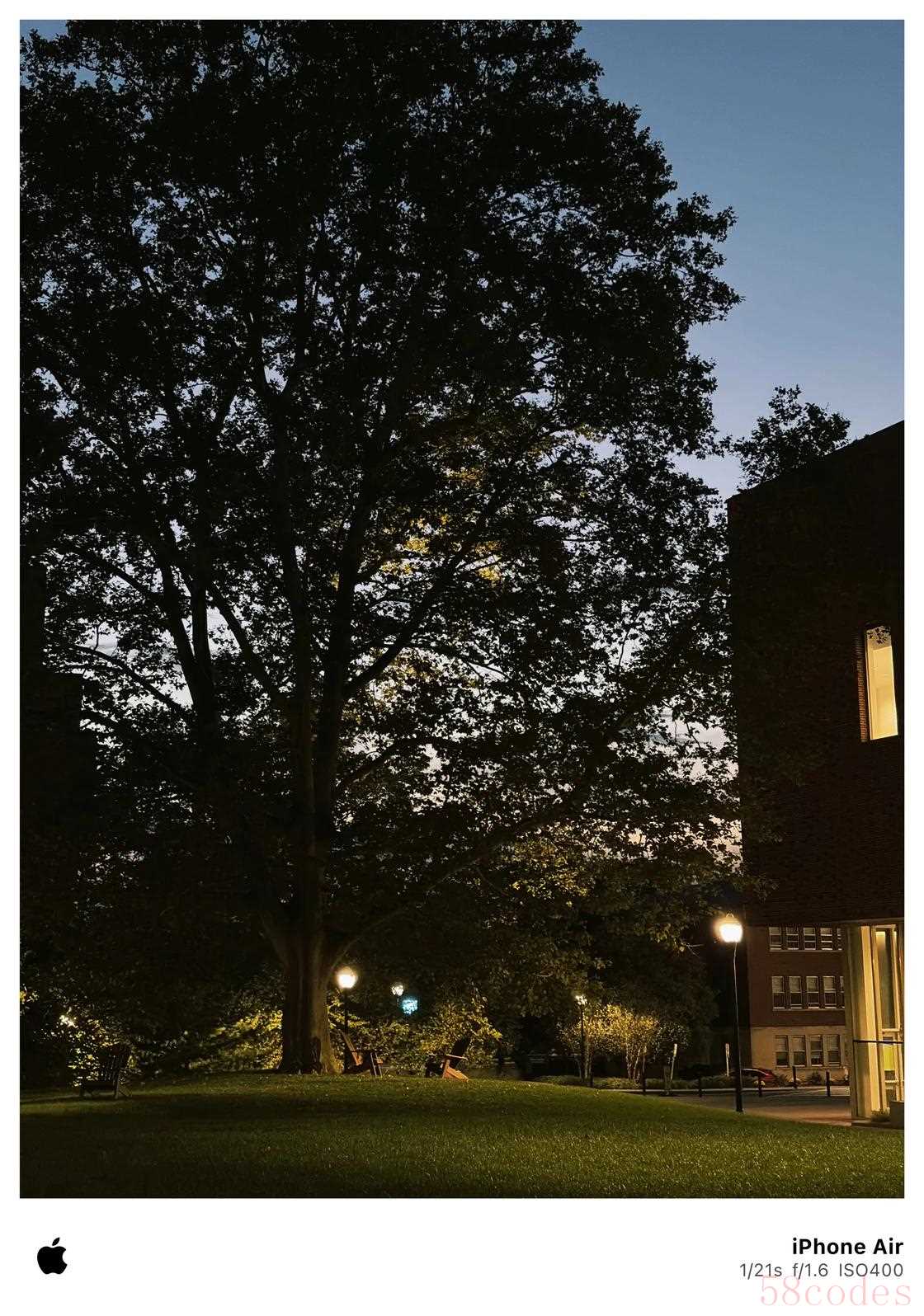

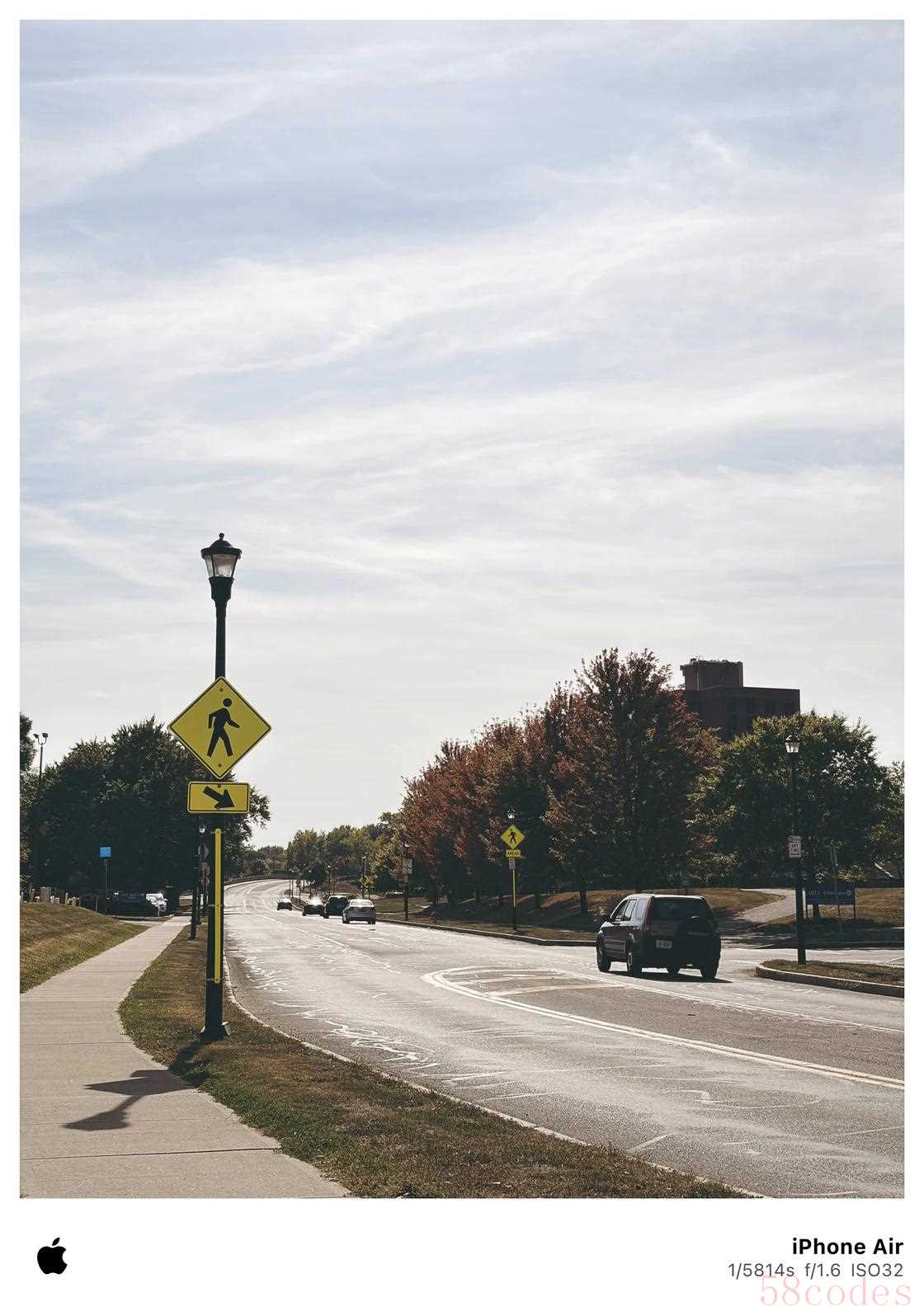

一颗标准版同款的主摄其实足以应对我日常的拍摄需求。录像最高支持 4K60,毫无阉割的视频拍摄体验。如果你有更高的视频画质追求,可以前往 BlackMagicCam,在设置中开启「片门全开」(Open Gate),最高支持 ProRes 422 HQ。照相素质非常出色。相比 iPhone 13 的 12MP 像素,在日光场景下,48MP 的成像更加清晰、色彩纯真,可以放心地使用第三方拍摄软件进行前期或者后期的相片处理。我经常使用的是 Fimo 和 PhotonCam。Fimo 的胶片模拟,比如 CCD 和 Fimo GR,让单颗镜头的 Air 成为了一个高像素街拍卡片机。PhotonCam 更加全面,不仅有很多前期拍摄自由设置项,也搭配很多经典胶片滤镜,而且后期图片编辑器也十分丰富。你可以使用 LinkPhoto 视频中的黑白、珠光预设,或者自行调整并在相机设置中开启保留预设,找到自己喜欢的照片风格。默认相机中,我经常使用 1.4x 和 2x 焦段拍摄;在第三方软件中,我倾向使用 1x 并调整自己与物体的距离,从而拍摄 48MP 像素的照片。

这次苹果的算法十分强悍,在灯光不充足的夜晚场景中,会提高亮度,可能需要手动降低曝光,获得与实际场景相符的亮度。唯一需要注意的是,夜晚正对或者侧对灯光或者月光的时候,依然会出现不可避免的鬼影。我可能更推荐一些旁晚、海边的风景或者人像拍摄。

这次苹果的算法十分强悍,在灯光不充足的夜晚场景中,会提高亮度,可能需要手动降低曝光,获得与实际场景相符的亮度。唯一需要注意的是,夜晚正对或者侧对灯光或者月光的时候,依然会出现不可避免的鬼影。我可能更推荐一些旁晚、海边的风景或者人像拍摄。令人惊喜的续航表现

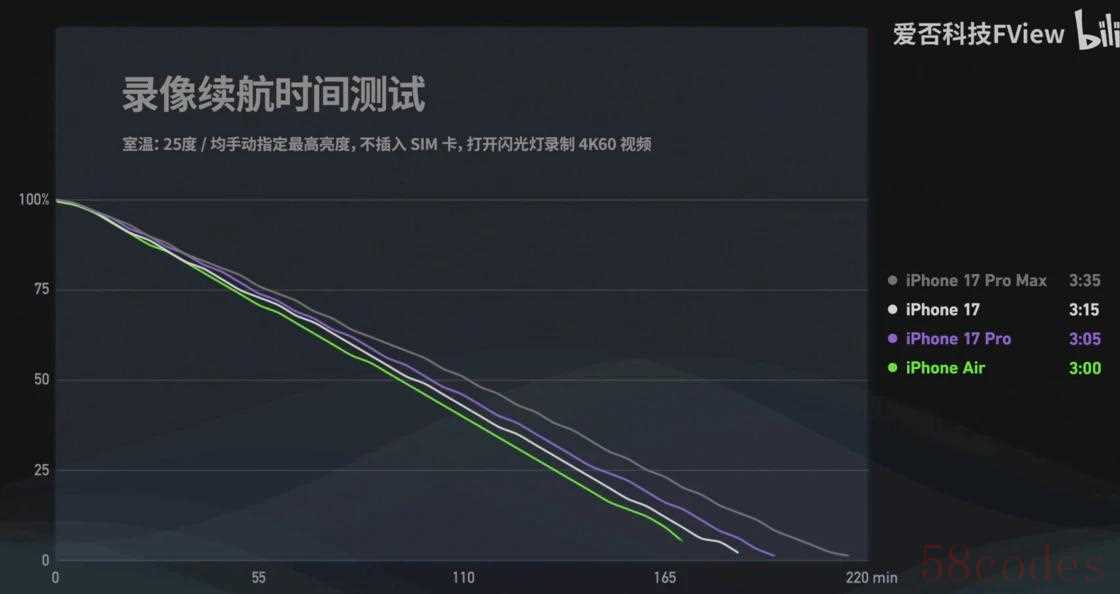

A19 Pro 芯片比标准版的能效更高,为了提升 Air 的续航,苹果还砍掉了A19 Pro 的一颗 GPU 核心。打开闪光灯录制 4K60 视频,Air 仅仅比 17 Pro 短了5分钟。The Tech Chap 的模拟测试下,续航 6 小时 43 分钟,比 17 标准版少了 10 分钟左右。

图片来源:微机分WekiHome

图片来源:爱否科技FView

图片来源:The Tech Chap

当然,续航测试受到多种因素影响,难以做到绝对精准,因此博主们的测试也仅作参考。成功换机之后,Air 的续航表现起初相当「灾难」。简单地刷刷视频,回复微信,浏览一些讯息,掉电特别快。然而,一周以后,Air 的续航表现「恢复正常」。我不确定这是不是因为手机和系统通过新增的「Adaptive Power」正在学习你的使用习惯,但节能效果可见一斑。我有「续航焦虑」,日常使用中不可能让电量完全耗尽。从安卓手机换到 100% 电池健康的 Air ,我还是不太适应对电量感知的变化。一开始,我打开显示电池电量百分比,刷一会儿手机就可能掉到 90% 了,等电量降到四五十的时候,我就感到焦虑了,马上开始充电。这是我使用 OPPO 的习惯。但是,当我充了一段时间后,拿起手机查看电量,发现也就刚刚恢复到七八十。我这才想起来用的是 iPhone,没有快充……后来,我关闭了百分比显示,慢慢也就习惯并放心苹果电量了。甚至有一次忘记充电,50% 多出的门,给我吓坏了,然而完全不影响我用到回家。现在,我天天用到手机 20% 左右才会充电,除非当天上课或者出远门。我的实际使用情况是 10 点满电出门,晚上到家洗漱后大概是 22:40 左右,刷视频直到电量 20% 左右,可能是凌晨 12 点到 1 点之间的样子。累计持续使用时长大约在 6 到 7 小时。如果长时间观看视频或进行重度办公,续航时间大约在 5 到 6 小时。电池电量小,没有快充,还有另一个好处——减少自己使用手机的频率。由于学业紧张,大部分时间都在电脑和纸笔上。希望以上参考能对你的决策有所帮助。总而言之,Air 的续航「妥妥用一天」是毫无问题的。其他参数

够用的扬声器

由于机身内部空间体积受限,Air 采用了单扬声器。单扬声器在 2025 年确实显得「没有诚意」,但是相比两颗劣质的双扬声器,我宁愿要一颗单扬声器。扬声器在日常使用下表现不错。扬声器从底部挪到了顶部,且和耳朵持平,因此整体听感效果要比以前底部单扬声器的手机效果好上不少。与双扬声器相比,浏览竖屏内容时,不会感受到明显的差异;横屏内容下确实有所影响。

图片来源:微机分WekiHome

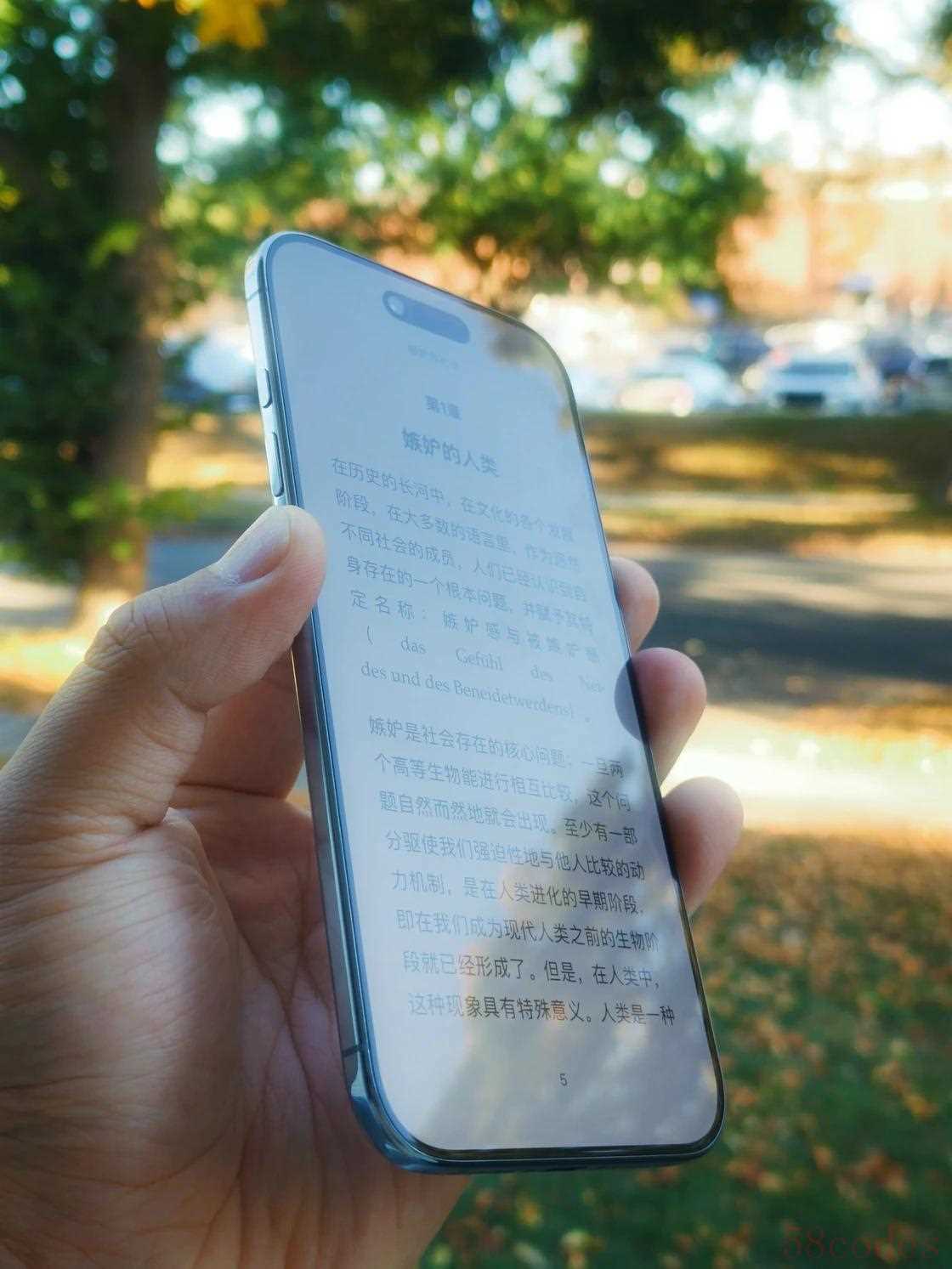

明亮的屏幕

在常规使用场景中,3000 尼特的屏幕亮度表现极为出色,明显超越了同等规格的安卓机型。实际体验中,即便电量降至 30% 甚至 20% 以下,屏幕亮度依然保持稳定,最高亮度依旧十分明亮,未出现可感知的亮度衰减。6.5 寸大屏幕,非常适合读书!

OPPO X8s 拍摄

不打折的振感体验

Air 采用了一颗较薄的震动马达。得益于轻薄的机身和调教,在实际使用中,自带默认键盘打字效果与标准版 iPhone 并无明显差异。

图片来源:微机分WekiHome

性能

苹果并没有为了「轻薄」而「轻薄」地做一款凑活能用的手机,而是先做一部 Pro 级别的手机前提下,再进行轻量化。A19 Pro 芯片比 M2 Pro 芯片的 MacBook Air 还要快,根据 爱否科技FView 的 GeekBench 6 CPU 测试数据显示,没有佩戴散热背夹的 Air 仍然比搭载 A18 Pro 的 iPhone 16 Pro Max 强一些。日常使用中,所有应用响应快速流畅,没有卡顿。在高负载场景下,比如换机同步数据、长时间看直播等场景,顶部发热明显。正常竖向握持手机时,温度会向下传递到。裸机使用时,文图感受温度感受略高于体温;戴壳后,背板感受不到丝毫温热。储存配置

我购买的是 256G 版本。我后来又在 Reddit 上发帖询问其他人的配置。有意思的是,社区里很多人有的是从 14/16 Pro 换到了 Air。大多数人购买的是 512G + iCloud 的配置,我也比较推荐这个配置起步,毕竟某个绿色软件太吃储存了。配件

手机壳

Air 摄像头是凸起的,最凸的那一部分是蓝宝石玻璃盖板。这意味着,当你将 Air 平放在桌面上操作时,整个手机的着力支点是这个蓝宝石玻璃边缘,稍有不慎,可能会磕碎、划伤,影响成像效果。考虑到这一点,就不得不购买手机壳,保护镜头,补齐这部分凸起和跷跷板效应。然而,官方的中框手机壳和透明保护壳太过抽象,MOFT 的 Air 手机壳太过厚重,这都违背了 Air 的轻薄。于是,我购买了 PITAKA。PITAKA 手机壳的品质值得信赖,我 iPhone 13 的手机壳用的它,轻薄、坚固、耐用,用了四年了。 Air 这款手机壳并不是全包的,右边的相机按键和休眠按键,都是大开孔。右手握持起来,可能会感觉到不太舒服,边缘处稍稍「剌手」。如果你像我一样有手汗,会感觉比较滑。我不确定是否适合大多数 Air 用户,但在轻薄和质量的两个大前提下,几乎没有别家可以选择。当然,如果你接受稍微重一些,也可以考虑 MOFT 和 Bellory 这两家的手机壳,都非常不错。如果你在海外,购买 MOFT 手机壳和 MOFT 磁吸卡包折叠支架,现在也有优惠。

Air 这款手机壳并不是全包的,右边的相机按键和休眠按键,都是大开孔。右手握持起来,可能会感觉到不太舒服,边缘处稍稍「剌手」。如果你像我一样有手汗,会感觉比较滑。我不确定是否适合大多数 Air 用户,但在轻薄和质量的两个大前提下,几乎没有别家可以选择。当然,如果你接受稍微重一些,也可以考虑 MOFT 和 Bellory 这两家的手机壳,都非常不错。如果你在海外,购买 MOFT 手机壳和 MOFT 磁吸卡包折叠支架,现在也有优惠。磁吸卡包

MOFT 磁吸卡包也是我比较推荐的。也是用了四年左右,基本上只有中间折叠部分破旧磨损,适合长期主义者使用。有意思的时,当贴在 Air 上平放在桌面上,它的厚度正好补足镜头 Deco 的凸起。如果你不愿意买壳子,这个卡包也是很不错的。

图片来源:MOFT 官网

当然,最好的保护壳是 Apple Care+耳机

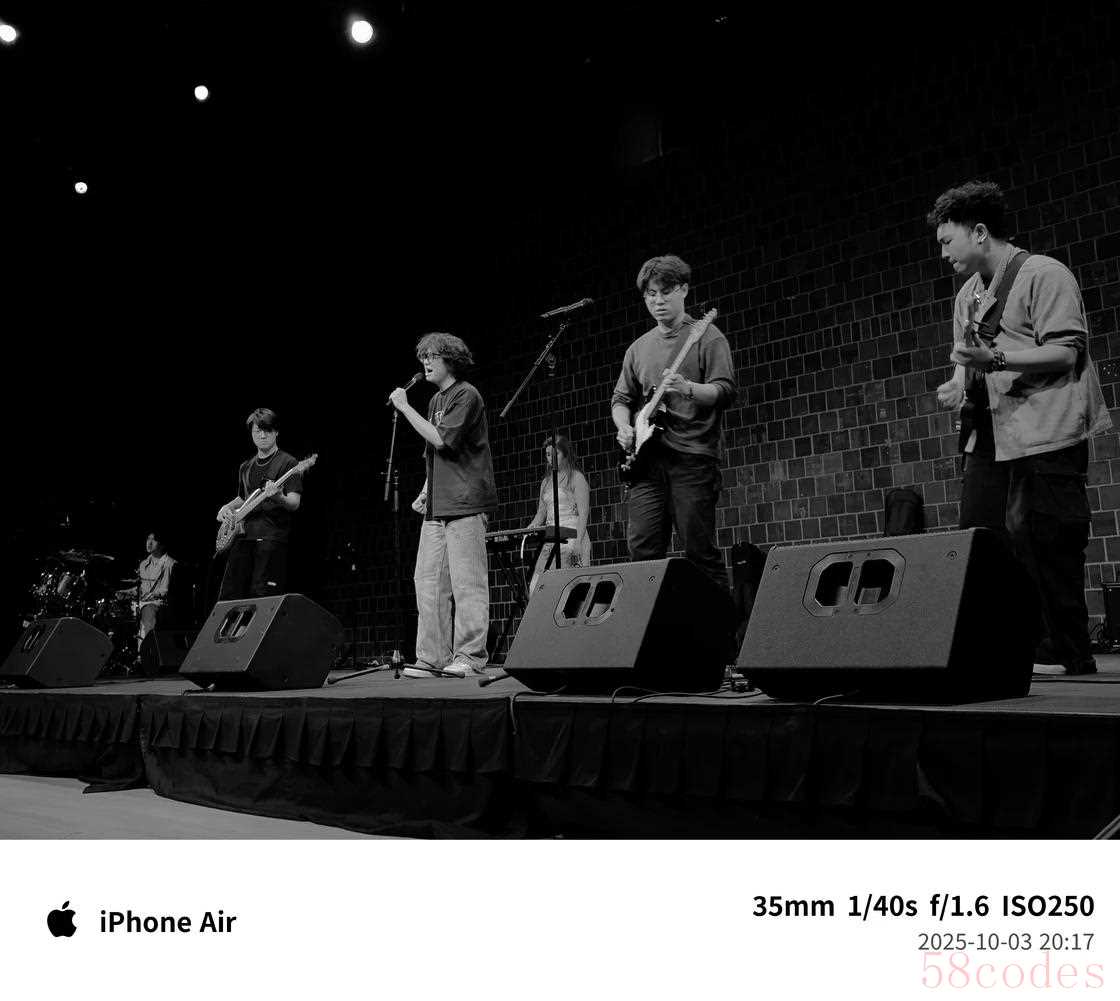

Airpods Pro 3 值得所有用户升级。相比 Pro 2,Pro 3 更安静,更好听;低音澎湃,降噪沉稳。通话录音质量提升巨大,与小型桌面麦克风相当。新的耳塞,佩戴更加舒服。Pro 2 的耳塞长时间佩戴,总会让我感觉到不舒服,而且比较痒。Pro 3 的耳塞我竟然可以戴两三个小时都没什么不适感,非常舒服。当然,考虑到耳朵的健康,尽量不要戴超过 2h。耳道检测是我喜欢的功能之一。它播放一段音频可以让我们找到最适合自己耳塞。令我没想到的是,适合我的耳塞竟然是最大的那个,舒适度和降噪等等方面确实都是最好的。自适应模式和通透模式,提升显著,更加「自然」。中秋佳节,学校的中国学生联合会组织了中秋活动。测试 Air 在弱光场景下拍摄效果,坐在了前排,拍到了上面那张乐队演出照。在演出开始前,我赶紧拿出耳机戴上,生怕低音轰炸我的耳朵。一开始开着降噪,隔绝了大部分声音,但是降噪会被音响的震动搞得耳朵不舒服。于是,我开启了通透模式,效果好极了,跟没戴耳机一样,而且好像它能过滤掉一些低频「冲击波」和突然刺耳的声音,不会被吓到。自适应模式兼顾了日常说话交流和音乐,我一般走夜路的时候会开启它。我还特别喜欢一个苹果自带的功能是:白噪音。无论是学习还是写作,我都会开启降噪并打开下雨声,在设置中还可以调节 EQ,个人比较喜欢闷一点的声音。

Airpods Pro 3 值得所有用户升级。相比 Pro 2,Pro 3 更安静,更好听;低音澎湃,降噪沉稳。通话录音质量提升巨大,与小型桌面麦克风相当。新的耳塞,佩戴更加舒服。Pro 2 的耳塞长时间佩戴,总会让我感觉到不舒服,而且比较痒。Pro 3 的耳塞我竟然可以戴两三个小时都没什么不适感,非常舒服。当然,考虑到耳朵的健康,尽量不要戴超过 2h。耳道检测是我喜欢的功能之一。它播放一段音频可以让我们找到最适合自己耳塞。令我没想到的是,适合我的耳塞竟然是最大的那个,舒适度和降噪等等方面确实都是最好的。自适应模式和通透模式,提升显著,更加「自然」。中秋佳节,学校的中国学生联合会组织了中秋活动。测试 Air 在弱光场景下拍摄效果,坐在了前排,拍到了上面那张乐队演出照。在演出开始前,我赶紧拿出耳机戴上,生怕低音轰炸我的耳朵。一开始开着降噪,隔绝了大部分声音,但是降噪会被音响的震动搞得耳朵不舒服。于是,我开启了通透模式,效果好极了,跟没戴耳机一样,而且好像它能过滤掉一些低频「冲击波」和突然刺耳的声音,不会被吓到。自适应模式兼顾了日常说话交流和音乐,我一般走夜路的时候会开启它。我还特别喜欢一个苹果自带的功能是:白噪音。无论是学习还是写作,我都会开启降噪并打开下雨声,在设置中还可以调节 EQ,个人比较喜欢闷一点的声音。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏