您提到的 iPhone 国行无实体 SIM 卡槽,以及 eSIM 激活需要前往营业厅的问题,确实反映了当前部分用户在使用移动通信服务时可能遇到的一些不便和挑战。以下是对这个问题的详细分析:

1. "无实体卡槽与 eSIM 的关系":

"国行 iPhone 的现状":自 iPhone X 开始,苹果推出的国行 iPhone 均取消了实体 SIM 卡槽。这意味着用户无法像以前那样直接插入 SIM 卡来激活手机或使用移动数据服务。

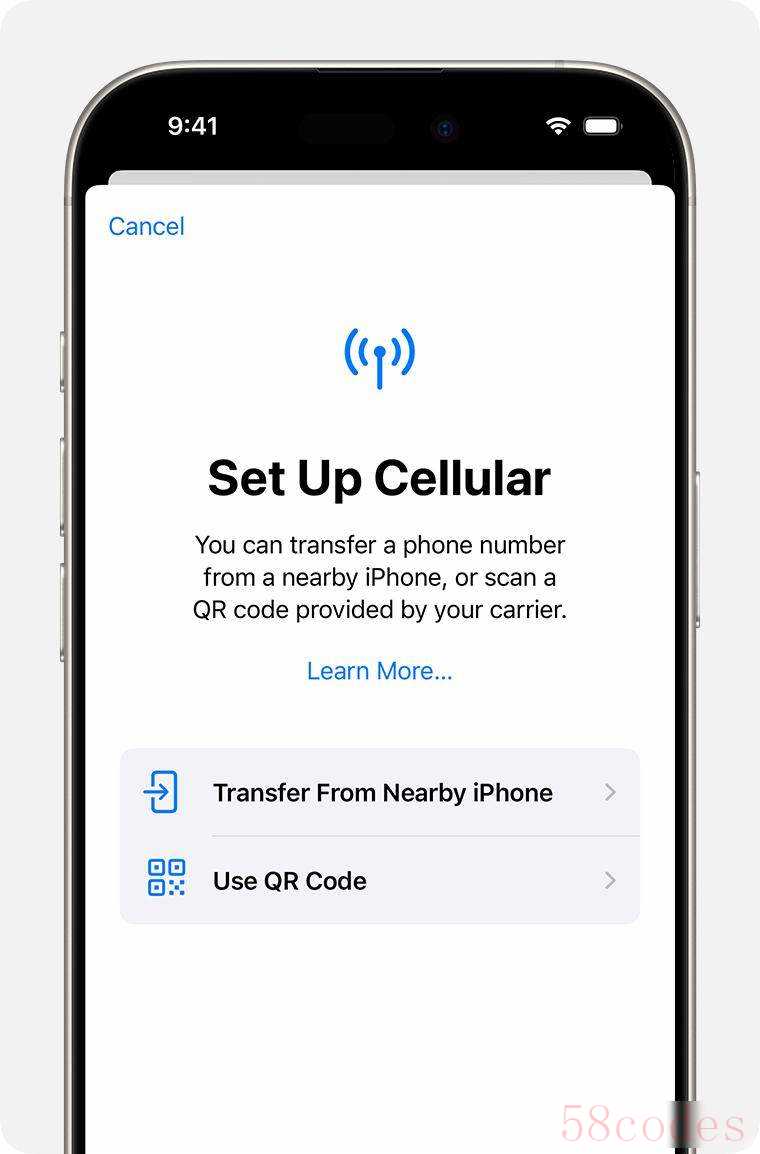

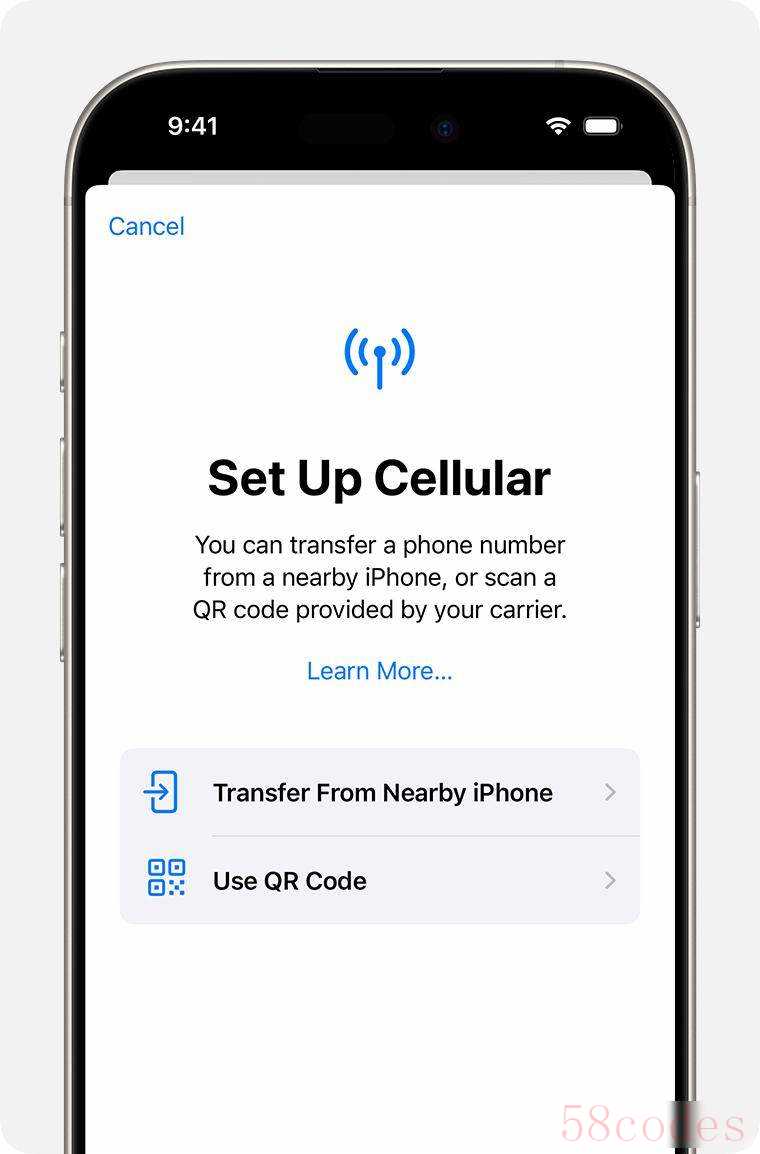

"eSIM 的作用":eSIM(嵌入式 SIM 卡)是一种虚拟 SIM 卡技术,允许用户通过 QR 码扫描或 NFC 贴靠等方式,将 SIM 卡服务直接加载到手机内部存储中,从而实现移动连接,无需实体 SIM 卡。

"国行 eSIM 的激活方式":在中国大陆,苹果与三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)合作提供 eSIM 服务。然而,根据目前的规定和流程,"激活国行 iPhone 的 eSIM 通常需要用户本人携带有效身份证件前往指定的运营商营业厅办理"。线上激活的方式可能存在,但范围和便捷性有限。

2. "“跑营业厅”带来的问题":

"时间和精力成本":对于居住在营业厅附近或交通便利的用户可能还好,但对于居住在偏远地区、交通不便或工作繁忙的用户

相关内容:

苹果10月22号推出了全eSIM的iPhone Air国行版,没卡槽,看着挺新潮,可真用起来得自己跑回号码归属地的营业厅,排队、刷脸、等工作人员手动发配置文件,换手机或者手机坏了,还得再跑一趟,这哪是进步,分明是流程没跟上。 实体SIM卡现在都能网购,快递送到家,手机刷个脸就能激活,国行eSIM就不行,同样的技术,偏偏不能远程开通,也不能自己恢复,设备之间还转不了,小红书上有人发帖说,eSIM用了两天就自己失效了,连个通知都没有,最后还得跑营业厅,国外呢,机场连个Wi-Fi,扫个码,三分钟就搞定了,落地就能用,漫游费都省了。

实体SIM卡现在都能网购,快递送到家,手机刷个脸就能激活,国行eSIM就不行,同样的技术,偏偏不能远程开通,也不能自己恢复,设备之间还转不了,小红书上有人发帖说,eSIM用了两天就自己失效了,连个通知都没有,最后还得跑营业厅,国外呢,机场连个Wi-Fi,扫个码,三分钟就搞定了,落地就能用,漫游费都省了。 这问题不是技术做不到,2018年Apple Watch国行版早就支持在线激活eSIM,跟插实体卡一样简单,现在反而更麻烦了,运营商不是不会,是不敢,因为eSIM的配置文件能截图、能复制、能传到云端,比实体卡更容易被转卖,他们怕出事,就把责任全压在物理门店身上,结果就是,明明都数字时代了,却硬生生给搞回了人工时代。

这问题不是技术做不到,2018年Apple Watch国行版早就支持在线激活eSIM,跟插实体卡一样简单,现在反而更麻烦了,运营商不是不会,是不敢,因为eSIM的配置文件能截图、能复制、能传到云端,比实体卡更容易被转卖,他们怕出事,就把责任全压在物理门店身上,结果就是,明明都数字时代了,却硬生生给搞回了人工时代。 手机号在中国其实不是用户自己的东西,它绑的是户籍地、归属地、营业厅,你没法随便搬走,也没法想换设备就换,欧盟和美国那边,法律明明白白说号码归用户管,中国这边工信部推携号转网好几年了,拖着不动,说到底就是运营商不想放手,eSIM一出来,把这事儿摊开在所有人眼前,谁都看明白了。

手机号在中国其实不是用户自己的东西,它绑的是户籍地、归属地、营业厅,你没法随便搬走,也没法想换设备就换,欧盟和美国那边,法律明明白白说号码归用户管,中国这边工信部推携号转网好几年了,拖着不动,说到底就是运营商不想放手,eSIM一出来,把这事儿摊开在所有人眼前,谁都看明白了。 苹果不是想改规则,是被国内规定逼着照办,真正施压的是华为、OPPO、vivo,它们都说了2025年11月要推eSIM手机,市场一下就大了,用户投诉肯定蹭蹭往上涨,要是三个月内投诉超过五万条,工信部多半会插手,要求把流程简化,技术早就备好了,三大运营商都有人脸识别和实名系统,就差把后台数据打通了。

苹果不是想改规则,是被国内规定逼着照办,真正施压的是华为、OPPO、vivo,它们都说了2025年11月要推eSIM手机,市场一下就大了,用户投诉肯定蹭蹭往上涨,要是三个月内投诉超过五万条,工信部多半会插手,要求把流程简化,技术早就备好了,三大运营商都有人脸识别和实名系统,就差把后台数据打通了。 eSIM正在改写手机号是什么,以前手机号就是一张塑料卡绑个账号,现在它成了能随身带的数字身份,能用在手表、眼镜、车机上,未来AI设备要一直连着网,靠的就是这个,通信不再是人带着手机,而是人走到哪儿,信号就跟到哪儿,这是趋势,也是大家真需要的。用户现在卡在中间,一边是苹果推的无卡设计,一边是运营商死磕的老流程,体验差不是手机的问题,是服务没跟上,很多人买了新机,发现激活比买旧手机还麻烦,这不是创新是倒退,用户要的不是高科技是好用,现在这状态迟早得改,改的时间点可能就在下个月。

eSIM正在改写手机号是什么,以前手机号就是一张塑料卡绑个账号,现在它成了能随身带的数字身份,能用在手表、眼镜、车机上,未来AI设备要一直连着网,靠的就是这个,通信不再是人带着手机,而是人走到哪儿,信号就跟到哪儿,这是趋势,也是大家真需要的。用户现在卡在中间,一边是苹果推的无卡设计,一边是运营商死磕的老流程,体验差不是手机的问题,是服务没跟上,很多人买了新机,发现激活比买旧手机还麻烦,这不是创新是倒退,用户要的不是高科技是好用,现在这状态迟早得改,改的时间点可能就在下个月。

实体SIM卡现在都能网购,快递送到家,手机刷个脸就能激活,国行eSIM就不行,同样的技术,偏偏不能远程开通,也不能自己恢复,设备之间还转不了,小红书上有人发帖说,eSIM用了两天就自己失效了,连个通知都没有,最后还得跑营业厅,国外呢,机场连个Wi-Fi,扫个码,三分钟就搞定了,落地就能用,漫游费都省了。

实体SIM卡现在都能网购,快递送到家,手机刷个脸就能激活,国行eSIM就不行,同样的技术,偏偏不能远程开通,也不能自己恢复,设备之间还转不了,小红书上有人发帖说,eSIM用了两天就自己失效了,连个通知都没有,最后还得跑营业厅,国外呢,机场连个Wi-Fi,扫个码,三分钟就搞定了,落地就能用,漫游费都省了。 这问题不是技术做不到,2018年Apple Watch国行版早就支持在线激活eSIM,跟插实体卡一样简单,现在反而更麻烦了,运营商不是不会,是不敢,因为eSIM的配置文件能截图、能复制、能传到云端,比实体卡更容易被转卖,他们怕出事,就把责任全压在物理门店身上,结果就是,明明都数字时代了,却硬生生给搞回了人工时代。

这问题不是技术做不到,2018年Apple Watch国行版早就支持在线激活eSIM,跟插实体卡一样简单,现在反而更麻烦了,运营商不是不会,是不敢,因为eSIM的配置文件能截图、能复制、能传到云端,比实体卡更容易被转卖,他们怕出事,就把责任全压在物理门店身上,结果就是,明明都数字时代了,却硬生生给搞回了人工时代。 手机号在中国其实不是用户自己的东西,它绑的是户籍地、归属地、营业厅,你没法随便搬走,也没法想换设备就换,欧盟和美国那边,法律明明白白说号码归用户管,中国这边工信部推携号转网好几年了,拖着不动,说到底就是运营商不想放手,eSIM一出来,把这事儿摊开在所有人眼前,谁都看明白了。

手机号在中国其实不是用户自己的东西,它绑的是户籍地、归属地、营业厅,你没法随便搬走,也没法想换设备就换,欧盟和美国那边,法律明明白白说号码归用户管,中国这边工信部推携号转网好几年了,拖着不动,说到底就是运营商不想放手,eSIM一出来,把这事儿摊开在所有人眼前,谁都看明白了。 苹果不是想改规则,是被国内规定逼着照办,真正施压的是华为、OPPO、vivo,它们都说了2025年11月要推eSIM手机,市场一下就大了,用户投诉肯定蹭蹭往上涨,要是三个月内投诉超过五万条,工信部多半会插手,要求把流程简化,技术早就备好了,三大运营商都有人脸识别和实名系统,就差把后台数据打通了。

苹果不是想改规则,是被国内规定逼着照办,真正施压的是华为、OPPO、vivo,它们都说了2025年11月要推eSIM手机,市场一下就大了,用户投诉肯定蹭蹭往上涨,要是三个月内投诉超过五万条,工信部多半会插手,要求把流程简化,技术早就备好了,三大运营商都有人脸识别和实名系统,就差把后台数据打通了。 eSIM正在改写手机号是什么,以前手机号就是一张塑料卡绑个账号,现在它成了能随身带的数字身份,能用在手表、眼镜、车机上,未来AI设备要一直连着网,靠的就是这个,通信不再是人带着手机,而是人走到哪儿,信号就跟到哪儿,这是趋势,也是大家真需要的。用户现在卡在中间,一边是苹果推的无卡设计,一边是运营商死磕的老流程,体验差不是手机的问题,是服务没跟上,很多人买了新机,发现激活比买旧手机还麻烦,这不是创新是倒退,用户要的不是高科技是好用,现在这状态迟早得改,改的时间点可能就在下个月。

eSIM正在改写手机号是什么,以前手机号就是一张塑料卡绑个账号,现在它成了能随身带的数字身份,能用在手表、眼镜、车机上,未来AI设备要一直连着网,靠的就是这个,通信不再是人带着手机,而是人走到哪儿,信号就跟到哪儿,这是趋势,也是大家真需要的。用户现在卡在中间,一边是苹果推的无卡设计,一边是运营商死磕的老流程,体验差不是手机的问题,是服务没跟上,很多人买了新机,发现激活比买旧手机还麻烦,这不是创新是倒退,用户要的不是高科技是好用,现在这状态迟早得改,改的时间点可能就在下个月。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏