你提到的“手机里有个监听功能,一定要记得关闭”这个说法,确实引起了很多人的关注和担忧。不过,需要澄清和详细说明一下:

1. "“监听功能”的含义可能不同:"

"官方的、合法的“监听”:" 手机的操作系统(如iOS或Android)本身"不包含"一个可以由普通用户或第三方应用程序随意开启的、用于监听用户通话或实时录音的功能。通话录音需要通话双方明确同意(在大多数地区是法律要求),应用程序也无法在未经用户明确授权的情况下秘密录音通话。这是出于用户隐私保护和法律法规的考虑。

"用户自行开启的“监听”:" 如果你是指"手动"在手机上设置了某些功能,比如:

"通话录音:" 很多手机允许用户在通话中手动开启录音功能,但这需要明确操作,并且通常需要告知对方。

"某些应用的特殊功能:" 极少数特定应用(例如某些家长控制软件、会议记录软件)可能提供录音功能,但这属于应用自身的功能,用户是知晓并可能同意使用的。

"被恶意软件(Spyware)感染:" 这是"最需要警惕"的情况。如果你的手机感染了间谍软件,它"可能"会被恶意开发者用来秘密录音、录像、窃取信息等。这"不是"手机系统自带的“监听功能”,而是"

相关内容:

凌晨一点,屏幕突然亮起,推送栏里蹦出一条“猜你喜欢”的连衣裙,款式和下午跟闺蜜语音时提到的一模一样。

那一刻,后背比空调风还凉——手机到底听见了多少,又记住了多少?

别急着把设备扔进冰箱,真正让人心里发毛的,不是麦克风偷偷启动,而是我们亲手把钥匙递给了对方,还忘了要回来。

先说点新鲜的。

iOS 16.4悄悄在“跟踪”菜单里埋了颗小雷:过去七天谁动过歪心思,系统给你拉了个清单,名字一清二楚。

可惜很多人连设置入口都没点开过,等于装了猫眼却从不对着门外看。

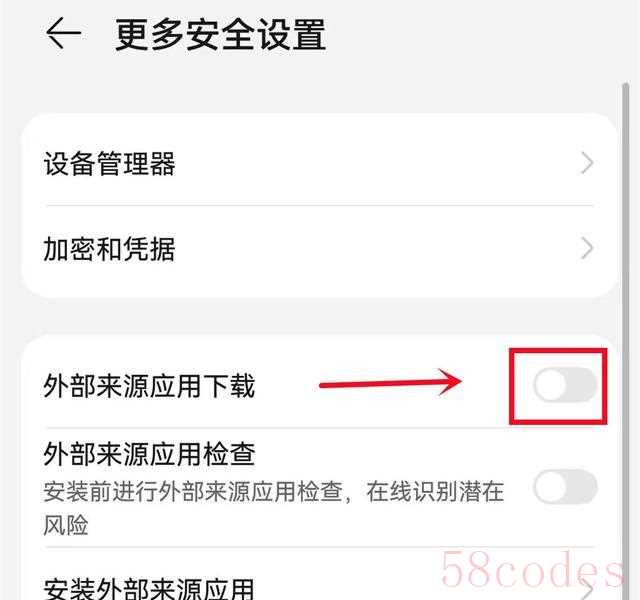

另一边,欧盟把苹果逼到墙角,三月起允许侧载,应用商店不再是唯一的老实人通道。

好处是软件更野,坏处是野软件更疯——隐私条款能写成短篇小说,点“同意”就等于让陌生人搬进行李箱。

安卓阵营也没好到哪儿去。

华为的用户体验改进计划,名字听着像居委会送温暖,其实就是把日常操作打包上传,方便工程师画用户画像。

关掉的按钮藏在“系统和更新”最底下,得滑三下才能看见,跟捉迷藏似的。

广告跟踪更鸡贼,开关一关,系统客气地提醒“您仍可能收到广告”,翻译成人话:我不看你了,但别人还能继续瞄。

最闷声的新招是声纹。

有语音助手偷偷给每个用户配了“声音身份证”,就算把麦克风权限掐了,它还能靠加速度计猜出你是不是机主——走路晃手机的节奏,和说话一样独一无二。

以后在地铁里咳嗽两声,可能就被后台标记成“目标用户A”,精准到让人想戴口罩。

想把自己从裸奔状态拉回半遮半掩,其实就四步,别嫌麻烦,比半夜被广告吓醒省心跳。

第一步,把“用户体验改进计划”当成前任,能拉黑就拉黑。

第二步,广告跟踪开关别留活口,安卓在“广告与隐私”,苹果在“跟踪”里,一次性全关,省得它们轮班盯梢。

第三步,麦克风、相机、通讯录,按月做“大扫除”,不常用的App一律降级成“仅使用期间允许”,别让它们后台挂机。

第四步,给重要账号开双重认证,密码泄露也能拖48小时,足够你跑路。

有人嫌折腾,说“反正也挡不住”。

确实,百分百隐身是技术神话,但把门槛加高,就能挡住九成浑水摸鱼的。

就像给家门加一道插销,挡不住专业贼,可能让顺手牵羊的知难而退。

隐私不是非黑即白,而是灰度里抢回一点算一点。

下次再看到“猜你喜欢”弹出心头好,别急着惊叹算法聪明,先想想是不是自己把底牌翻得太早。

手机揣在兜里,它确实在听,可决定开口多少的,终究是握机的那个人。

关掉该关的,检查该查的,剩下的广告再精准,也只能对着紧闭的权限门干瞪眼。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏