我们来聊聊问卷设计中至关重要的"高效甄别(Screening)"技巧。设置好的甄别问题,就像一道智能的“过滤器”,能迅速识别出符合研究目标的受访者,同时将不符合的“无效数据”挡在门外。这不仅节省了宝贵的时间和资源,更重要的是保证了数据的"准确性、相关性和有效性",为后续的数据分析和结论得出打下坚实基础。

以下是设置高效甄别问题的关键技巧和步骤:

"一、 明确研究目标与目标人群 (Define Your Goals & Target Audience)"

这是设置甄别问题的前提。在动笔之前,你必须清晰地回答:

1. "研究什么?" (What is the research about?)

2. "为谁研究?" (Who is the research for?)

3. "需要了解哪些信息?" (What specific information is needed?)

4. "理想的受访者具备哪些特征?" (What are the ideal respondent characteristics in terms of demographics, behavior, experience, etc.?)

例如,如果你研究的是“年轻父母对婴儿湿巾的认知和购买习惯”,那么目标人群就是“有0-3岁婴儿的家长”。

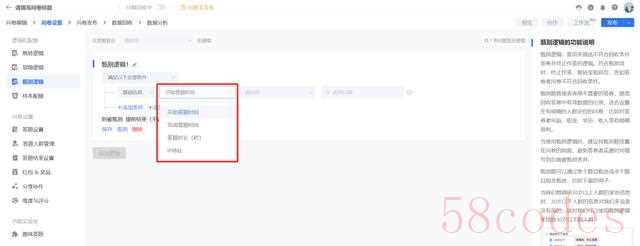

"二、 甄别问题的设计原则 (Principles for Designing Screening Questions)"

1. "清晰明确 (Clear & Specific):" 问题语言要简单、直接、无歧义,避免使用专业术语或可能引起误解的词汇。

2. "简洁精炼 (Conc

相关内容:

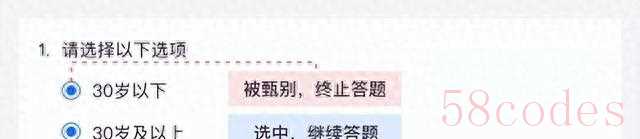

甄别逻辑不是删掉垃圾问卷,而是帮对的人更快找到对的题。

你以为问卷只是填填选选?

真正高效的调研,从你还没开始答题时就已经在筛选你了。

前置的那道“您最近三个月是否使用过高血压药物?

”不是闲得无聊,而是直接把没用药的受访者挡在门外——省下他们三分钟,也省下调研方十万块。

医疗行业去年42%的问卷增长都靠这招。

糖尿病患者用药追踪、产后抑郁筛查、慢性病随访,这些敏感数据容不得半点偏差。

一家三甲医院用甄别逻辑把无效样本从38%压到9%,数据可信度直接翻倍。

不是问卷变准了,是筛掉了那些“随便填着玩”的人。

教育机构更狠。

你刷完一节网课,系统不问“你学得怎么样”,先问“你看了多久?

完成率多少?

”——没看完80%的,直接跳过评价环节。

结果无效问卷砍掉35%。

这不是不让你说话,是不想听一个连课都没听完的人点评老师讲得好不好。

技术早就不是靠人工盯了。2024年,头部平台上线AI甄别引擎,它不看选项对不对,它看你怎么选的。

你反复来回切换答案?

停留时间不到两秒?

光标在选项上抖动像在打字?

系统自动标记为“机械作答”,连人工复核都省了。

这不是猜,是行为轨迹建模,比你妈还懂你是不是在敷衍。

移动端也升级了。

国际标准现在要求:如果你要筛“北京本地用户”,不能只问“你住哪”,得用设备类型+GPS范围双重验证。

但记住,法律不许你存这些位置数据。

你只能知道“是”或“否”,不能知道“朝阳区某小区”。

《个人信息保护法》2024年明文规定:用地理信息做甄别,必须在隐私协议里白纸黑字写清楚,且不得保留原始坐标——这是红线,不是提醒。

你以为这样会劝退用户?

恰恰相反。

京东调研院发现,把“一次性全筛”改成“渐进式分步筛”,完成率反而涨了28%。

第一题问你有没有孩子,没孩子就跳到“感谢参与”,但下面立刻弹出“您是否愿意参与家长教育类问卷?

”——你没被拒,只是被转场了。

这种设计,像地铁安检:你不是被拦下,是被引导到了另一条通道。

真正的高手,从不靠“堵”来提高质量,而是靠“导”来匹配效率。

甄别逻辑的终极形态,是让每个填问卷的人,都觉得这题就是为自己量身定制的。

你不是被筛选掉的失败者,你是被精准的参与者。

现在主流平台都内置了AI检测和合规勾选项,你点一下,系统自动跑规则。

但别以为交了差就完事。

真正的专业,是知道什么时候该用单题拦截,什么时候该用行为轨迹辅助判断,什么时候该给被筛掉的人留一条温柔的退路。

别再把甄别逻辑当成防火墙了。

它是一张隐形的导航图,把对的人,悄悄带到对的地方。

你填的每一份问卷,背后都有人在为你省时间。

而你,值得被认真对待。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏