我们来聊聊这个很有意思的话题:让手机回归「拿在手里」的价值,以及我的iPhone Air选购和使用体验。

在智能机普及的早期,手机确实更像一个“通讯工具+便携电脑”。我们拿着它,是因为它方便接打电话、收发信息、查地图、看时间、甚至处理一些简单的文档。那时候,手感、重量、便携性是重要的考量因素。

然而,随着智能手机的不断发展,尤其是大屏化、高性能化,手机越来越像一块“口袋里的平板”。我们常常把它放在口袋里、包里,或者充电宝上,屏幕朝下。它变得越来越重、越来越厚,有时甚至需要“二指操作”才能看清屏幕上的内容。这种“远距离使用”的模式,似乎让“拿在手里”的感觉逐渐淡化了。

"为什么我想让手机回归「拿在手里」的价值?"

我觉得,手机最核心的价值之一,就是它的“便携”和“触手可及”。当你需要快速查找信息、拍张照片、快速回复消息、或者仅仅是感受一下设备在你手中的存在感时,一个轻便、易握、屏幕友好的手机,体验会好很多。

"即时性:" 拿在手里,意味着触手可及。想查什么、拍什么、传什么,抬手就能完成,无需掏出、解锁、切换。

"掌控感:" 物理握持带来

相关内容:

传了这么多年的iPhone Air终于出了,结果网上吵翻了。

说白了,这就是苹果在问你:极致轻薄和全能水桶,你到底要哪个?

这手机就是个选择题。

手感确实没得说。

165克,5.6毫米,这数据太吓人了。

拿在手里感觉回到了iPhone 5那个时代,但屏幕又够大。

现在手机动不动就半斤重,装口袋里都坠得慌。

Air就是冲着这点来的,把“手机”变回了能轻松拿在手里的东西。

外观设计也在线,钛金属配玻璃,高级感是拉满了。

但代价太大了。2025年的手机,给个单扬声器,横屏看视频直接少一半体验。

还有那个USB 2.0接口,传个4K视频能急死人。

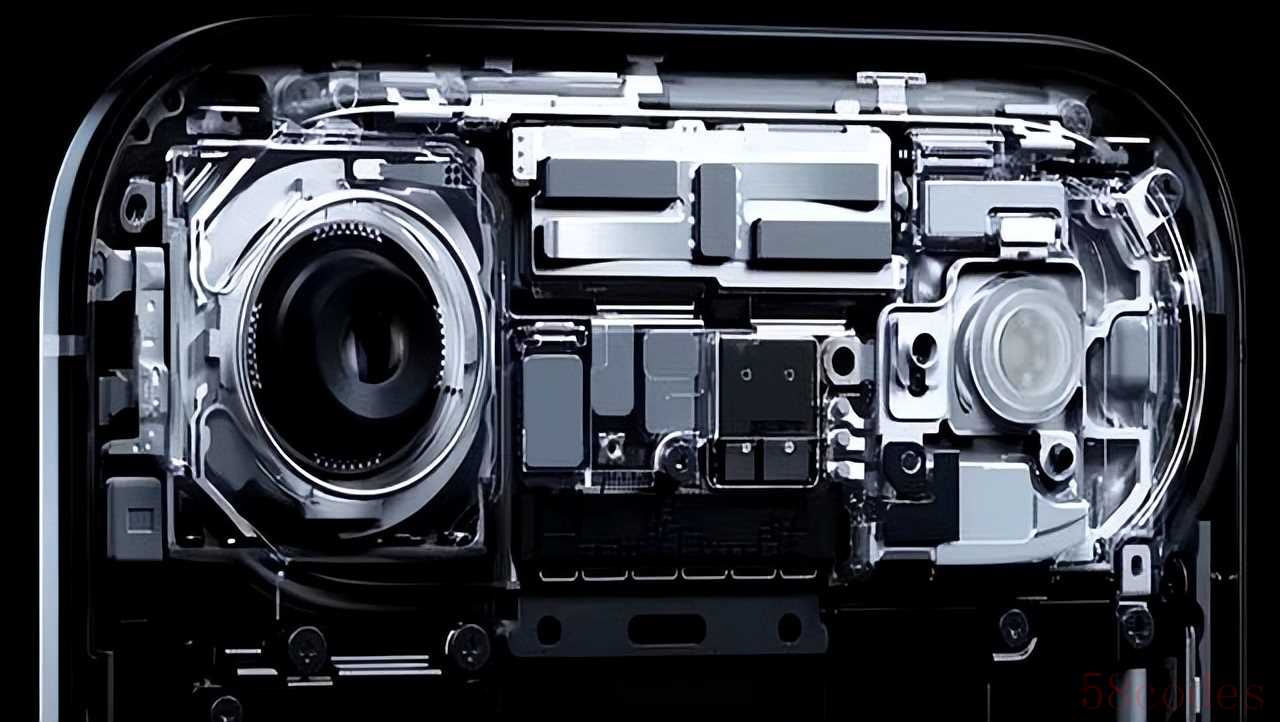

说是Pro级主摄,拍完导不出来,这不搞笑吗?

续航也是个问题。

虽然有人说“够用一天”,但那是轻度使用。

稍微玩玩游戏或者出门旅游拍拍照,电量焦虑马上就来了。

没有快充,补电也慢。

这机子定位很怪。

性能给的是A19 Pro阉割版,比标准版强,但散热又因为太薄跟不上。

感觉它就不是给主力机用户准备的。

更像是有钱人的“玩具”,或者已经有安卓旗舰的人,买个它来专门用苹果生态和刷社交软件。

对于普通人,同样的价格区间,标准版iPhone 17或者加点钱上Pro,不香吗?

所以很多人说,Air的对手不是安卓,而是苹果自家的标准版和Pro。

它在物理上做到极致,但也逼着用户在功能上做断舍离。

这手机更像一个苹果秀肌肉的产品,证明自己能把手机做得这么薄。

但对大多数消费者来说,那些被“优化”掉的功能,可能比轻薄那点手感重要得多。

iPhone Air,可能真的只适合那一小撮“懂的都懂”的人。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏