iPhone卡贴机(更准确地说是使用第三方基带芯片和相应软件来实现非官方eSIM功能的设备或方法)的“划时代意义”以及它如何与“有锁机eSIM实现自由”联系起来,可以从以下几个方面理解:

"“划时代意义”的解读(需要谨慎看待):"

1. "技术突破与可能性验证:" 在苹果严格封闭的iOS系统和硬件体系下,卡贴机(特别是涉及基带芯片替换或模拟eSIM功能的技术)代表了一种绕过官方限制、实现移动网络功能的技术探索。它证明了在硬件层面进行修改或通过软件模拟,可以在理论上为iPhone提供不同于官方设计的网络连接能力。这在技术爱好者圈子中具有一定的“黑客精神”和“极限操作”的象征意义。

2. "对封闭生态的挑战:" 它是对苹果“围墙花园”策略的一种挑战。有锁机( carrier-locked phone)通常意味着用户必须使用特定运营商的服务,而卡贴机(或其更高级的形态)试图打破这种绑定,为用户提供了(理论上)更大的选择权,尤其是在全球漫游或更换运营商方面。

3. "催生了对“自由”的需求和讨论:" 卡贴机的存在和使用,极大地引发了用户对于“手机自由”的讨论。用户希望摆脱运营商的束缚,自由选择SIM卡或eSIM服务,不受手机本身是否被锁定的限制。这推动了用户对移动数据和

相关内容:

Double‑SIM 团队已经把 eSIM 那套东西跑通了,研发阶段基本告一段落,正在实地试验。

下面我把事情按来龙去脉讲清楚点,别复杂,像跟朋友聊。大致可以分成几部分:技术是什么样、怎么用、现场测试咋样、能带来啥影响、还有得注意的风险。

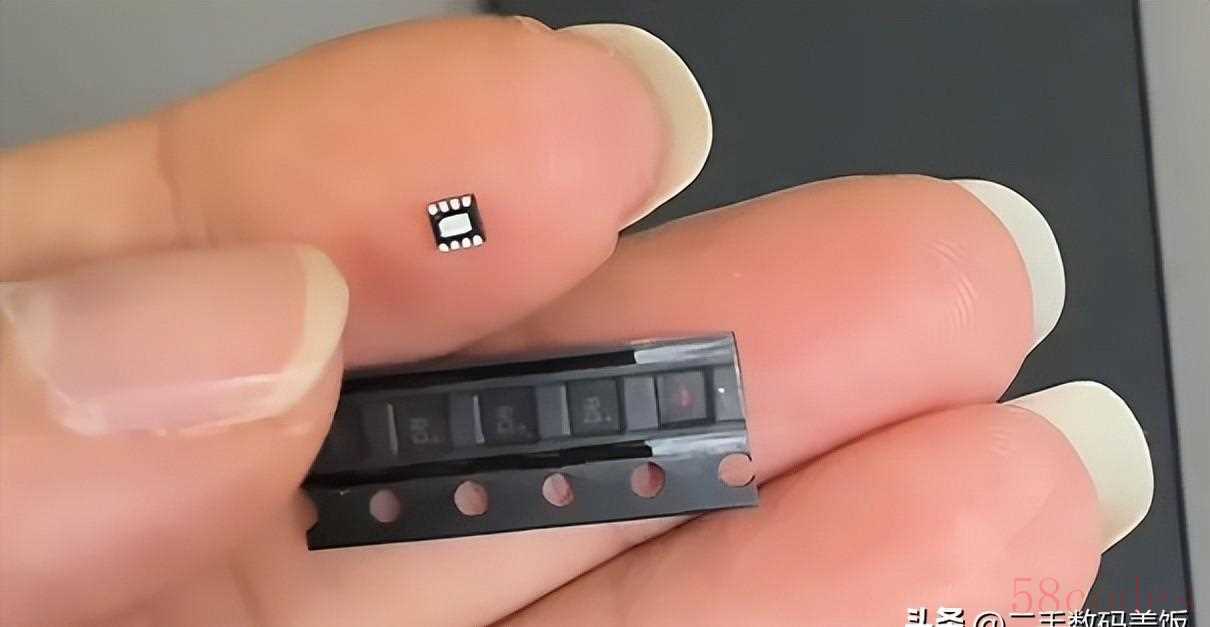

先说技术路径。简单一句话,团队不是靠软件去破解,而是换了一个硬件模块,绕过基带那块对 eSIM 的限制。具体点儿,就是把手机里负责跟 SIM/基带打交道的那部分——大家常说的 C1 基带相关校验和信令流程——用他们的 DB IC 来替代。替换了以后,手机就不会在下载和激活 eSIM 时被原厂或运营商的“锁”给拦住,理论上就能像无锁机那样第一次把运营商的 eSIM 配置下来了。

方案有两条路子。一个是外置方案,像外挂一样做个模块,跟原来的实体卡位并存,优点是灵活,适配更多机型,安装门槛相对低;缺点是看着不够整洁,有些细节稳定性需要调整。另一个是内置方案,把 DB IC 直接装进机身里,干净利落,用着更稳,但不同机型的兼容和安装工艺要求高,做起来得更费劲。现场测试两种都在跑,团队把每次激活、每个异常都记日志,准备把这些经验变成固件和安装指引。

说到实操,普通人想用不是按几下就成。流程就是说:先把手机拆开,把团队给的 DB IC 装到指定位置,然后把机子合起来。装完,手机里的 eSIM 下载机制会被“打开”(前提是在支持的地区),这样就能用运营商给的二维码或运营商 App 下载 eSIM 配置文件,完成激活。测试里,海外线路的下载和激活流程能跑通,通话和数据也比较稳定。国内这块儿没那么顺,问题主要是政策和运营商支持上,不是技术卡壳。

兼容性上并不是所有机都能一锅端。手机厂商、基带芯片、出厂年代不同,基带处理 SIM/eSIM 的实现差别挺大。测试中碰到过激活失败、网络不稳、短信验证码收不到这种事。每次出现问题,团队就回去看日志,调整信令交互和认证流程,再复测。有几台机型调了好几遍才通上,说明这项工作还得耗时间把各种机型跑透。外置方案适配面宽点,但有些老机或非主流基带可能性依旧大;内置更稳,但能不能在规模上量产、能不能做到各机型都能接受,还得看后续工程化程度。

再说场景和使用体验。对经常出国的人,这事儿直接有用。像留学生、长期在外的打工人、出差频繁的白领,之前买到的有锁机被地区或运营商管得死死的,不能下 eSIM。装上 DB IC 后,这些机型的 eSIM 功能就有机会打开,换卡、切数据流量会方便很多。操作上其实跟普通无锁机差不多:运营商把二维码给你,或者在自家 App 里一键下发配置文件,你点点就行。要注意的是,有些服务原来绑在实体卡上(比如短信验证、账号绑定),换成 eSIM 前要先处理好绑定关系,免得激活或登陆时被坑。

政策层面是个大坎。国外很多运营商早就支持 eSIM,用户在那里直接下载就能用;国内相对保守,牵扯到实名制、运营商管理和监管规范,能不能放开、怎么放开这不是技术能决定的。换句话说,Double‑SIM 把技术那半边基本解决了,但要不要广泛用、能不能合规用,得看运营商和监管的态度。短期内国内影响有限,长远看若政策放开,消费层面会有比较明显的变化。

市场影响上可以分短期和中长期。短期内,会先在海外市场起作用,买到有锁机的用户能体验到 eSIM 带来的便利;同时可能会推动一波相关硬件和服务的需求,像做改装安装的商家、提供 DB IC 的团队都会有活儿可干。二手市场也可能受影响——买卖手机时,能否支持 eSIM 会成为一个加分项。中长期的话,如果监管和运营商配合,消费者购买手机的选项可能会更多,跨境流通的摩擦也会降低。

别忘了风险和成本。拆机改硬件会影响原厂保修,操作有损坏风险;不同型号的安装难度不一样,普通用户不建议自行操作,最好找专业人士;还有合规问题,某些地区对跨区域使用 eSIM 有限制,先确认当地政策。成本方面,DB IC 本身、人工安装、后期维护这些都会转化成费用,短期里更可能吸引那些愿意付钱换便利的人,而不太适合所有人。

团队在测试时也把一些常见问题和解决方法整理成文档,便于后续批量安装和售后支持。这点挺重要:操作流程能不能被标准化,直接决定谁能把这个东西商品化、谁会先抢占市场。现在还在跑兼容清单,准备把固件打包,出安装指引,慢慢向可复制的服务靠拢。

从技术角度一个关键点值得强调:这不是简单替换一个芯片就能万事大吉。DB IC 要和手机现有的信令流程、基带实现做很多细节上的磨合。比如接入点、认证包的格式、信令时序这些,哪一项不对,都可能导致激活失败或网络不稳。团队现在就是在用真实场景不断回放问题日志,一点点把这些细节调平。这个过程不像写个补丁那样快,更多像修一个老房子,拆开一看暗藏问题,得一间间房子去修。

最后一句私人感受,像跟朋友说的那样:看到能跑通确实有点激动,这技术把不少原本被“锁死”的功能打开了。接下来能不能真正大规模用起来,还是要看市场和政策怎么走。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏