这个说法可能有点夸张,但确实反映了当前移动互联网环境下,用户位置信息被广泛收集和使用的普遍现象。以下是一些相关的考虑因素:

1. "微信的定位服务":微信本身提供了基于位置的服务,例如查找附近的人、摇一摇、附近的朋友圈、共享位置等功能。要使用这些功能,用户通常需要授权微信获取其位置信息。

2. "应用权限请求":许多移动应用,尤其是社交、地图、生活服务等类型的应用,在安装或首次使用时会请求获取用户的地理位置权限。

3. "数据收集与商业价值":用户的地理位置数据对于广告商和应用程序开发者来说非常有价值。通过分析位置数据,可以实现更精准的广告投放,优化服务,或进行市场分析。

4. "法律法规与隐私政策":虽然用户在授权时通常会同意相关的隐私政策,但近年来,全球范围内对于个人数据保护(包括位置信息)的法律法规(如欧盟的GDPR、中国的《个人信息保护法》等)日益严格,要求企业更加透明地收集和使用用户数据,并赋予用户更多控制权。

5. "实际使用情况":并非所有用户都积极使用需要定位的功能,也并非所有用户都明确知晓或完全理解其位置信息被如何收集和使用。有些用户可能从未授权或很少使用相关功能。

"总结来说:"

"广泛收集":是的,为了提供各种服务,应用程序(包括

相关内容:

“别发定位,我怕你顺着网线摸到我楼下。

”这句玩笑话,正在悄悄变成现实。

上周,一位北京网友在群里晒了张外卖截图,地址栏只写了小区名,却有人立刻报出他住几号楼。

没人泄密,问题出在微信里两个默认打开的开关——它们像隐形的尾巴,把人的坐标一点点拖出来。

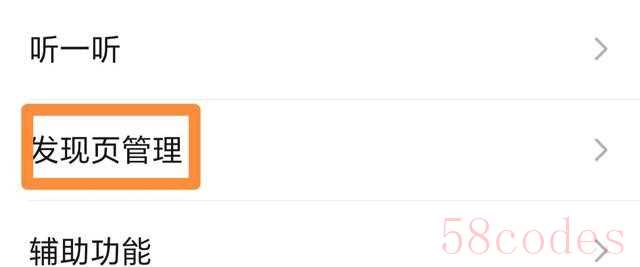

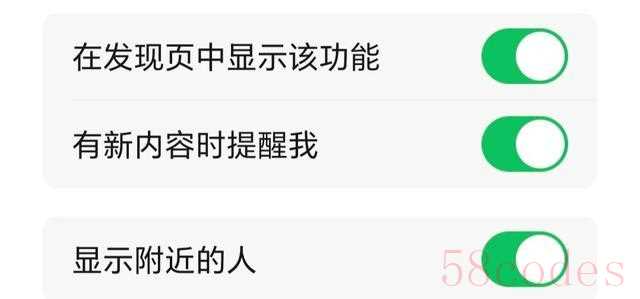

第一个尾巴藏在“发现页管理”里的“附近”。

听起来只是约饭、摇歌的入口,其实后台一直在做一件小事:每隔几分钟就把你的粗略坐标打包上传,和周围同样打开开关的人做交叉比对。

数据不记名,却带时间戳,只要有人连续三天在同一时段刷到你,就能大致描出你的作息半径。

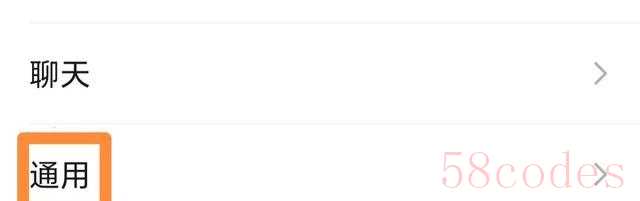

关掉它,路径是:我→设置→通用→发现页管理→附近,把绿色按钮按成灰色,一秒的事,别拖。

第二个尾巴更贼,叫“附近的人”位置权限。

很多人以为半年没点开就没事,其实微信只要有一次授权,就会把它当成“长期有效”,哪怕你后来把图标都删了,后台照样能调用。

更麻烦的是,安卓机升级到8.0.34之后,微信多了个“精确定位”开关,默认是开的,精度从原来的500米直接缩到10米,等于在你家门口画了个靶心。

关掉路径:设置→隐私→系统权限管理→位置信息→附近的人→选“仅使用期间”并关闭“精确定位”。

别嫌麻烦,点完能省掉日后一堆“你怎么知道我搬家”的惊吓。

有人说了:我向来谨慎,从来不点“附近”,也关掉了权限,是不是就高枕无忧?

工信部10月的新规给出了答案——“非必要不收集”,但“必要”俩字解释权在公司手里。

安全实验室12月的实测也证实,只要手机开着Wi-Fi扫描,微信就能通过周边热点列表间接推算位置,误差不超过30米。

想堵这条缝,得回到手机系统设置,把“无线网络扫描”关掉,顺手再把蓝牙扫描也关了,断掉“曲线救国”的那条气。

做完上面四步,别急着收工。

微信11月推送的新版隐私指引里藏了个小彩蛋:设置→隐私→个人信息收集清单,点进去能看到过去30天微信到底拿走了什么,几点几分拿了几次。

有人看完吓一跳:凌晨三点还在被“粗略位置”打卡,原来夜里充电时系统自动唤醒了后台。

清单底部可以一键“限制收集”,虽然不会立刻删除旧数据,但至少能让新坐标不再源源不断地上传。

说到底,定位隐私就像家里的电闸,平时不觉得,一旦跳闸才发现到处漆黑。

关掉那几个小开关,不会让你的社交生活断电,只是给生活加了一道空气开关——真有人想顺着电线摸进来,先蹦闸给你听个响。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏