在开发同胞们,架构设计是软件开发中至关重要的环节,它直接关系到项目的成败和后期的维护成本。为了帮助大家更好地搞定架构设计,避免反复返工,这里分享 3 个关键问题,希望能对大家有所启发。

"1. 明确业务需求,确定架构目标"

这是架构设计的首要步骤,也是最关键的一步。如果业务需求不明确,架构设计就会变得盲目,很容易出现后期需要反复返工的情况。

"你需要思考的问题:"

项目的核心业务是什么?

项目的目标用户是谁?

项目的预期性能指标是什么?

项目的预算和时间限制是什么?

项目的未来发展方向是什么?

"如何解决:"

与业务人员进行深入沟通,充分理解业务需求。

撰写详细的需求文档,明确项目的功能、性能、安全等方面的要求。

根据需求文档,制定合理的架构目标,例如高可用、高性能、可扩展、易维护等。

"举个例子:" 假设我们要开发一个电商平台,那么业务需求可能包括商品展示、购物车、下单、支付、订单管理等功能。性能指标可能包括页面加载速度、并发用户数等。架构目标可能是高可用、高性能、可扩展。

"2. 选择合适的架构模式,并进行技术选型"

根据业务需求和架构目标,选择合适的架构模式,

相关内容:

作为互联网软件开发人员,你是不是也遇到过这样的情况:拿到需求就闷头做架构设计,又是考虑高并发,又是预留扩展接口,熬了好几个通宵出的方案,到了开发阶段却发现 —— 要么业务逻辑变了,之前的设计白做了;要么开发周期被压缩,复杂的架构根本来不及落地,最后只能匆匆改改凑合用?

我前阵子跟一个做电商开发的朋友聊天,他吐槽说团队之前做一个促销活动的后端架构,一开始想着 “要支撑百万级并发”,把缓存层、消息队列、分库分表全设计上了,结果开发到一半,产品说活动预算砍了,用户规模顶多十万级,之前搭的复杂架构不仅没用,还因为逻辑太绕,导致接口联调多花了 3 天。最后上线时,老板还问:“这么简单的需求,怎么开发周期这么长?” 你看,这就是没抓住架构设计核心的坑,咱们不少开发同胞都栽过。

为啥咱们总在架构设计上 “走弯路”?聊聊背后的 3 个痛点

其实不是咱们技术不行,而是很多时候陷入了 “架构设计的误区”,背后藏着 3 个咱们软件开发行业的普遍痛点:

第一个痛点是 “需求和资源的矛盾”。互联网行业讲究 “快速迭代”,产品需求今天定了明天可能就改,而咱们做架构时,总想着 “一步到位”,既要满足当前需求,又要预留未来 3 年的扩展空间。但资源是有限的 —— 开发时间就那么多,团队人手也不够,过度追求 “完美架构”,反而会让核心需求的交付变慢,最后落得 “架构没做好,需求也延期” 的下场。

第二个痛点是 “技术优先,忽略业务”。不少开发兄弟做架构时,总盯着 “新技术”“热门框架”,比如看到别人用微服务,就不管自己的项目规模,硬要拆成十几个服务;看到分布式事务火,就不管业务是否需要,非要引入复杂的解决方案。结果呢?业务逻辑没理清,技术栈先乱了,后期维护时,查一个问题要跨好几个服务,调试半天都找不到根源。

第三个痛点是 “缺乏明确的决策标准”。面对 “要不要做缓存?”“数据库要不要分表?” 这类问题,咱们经常靠 “经验”“感觉” 判断,比如 “上次项目这么做没问题,这次也这么来”。但每个项目的业务场景、用户规模、技术栈都不一样,没有统一的决策标准,很容易导致架构设计 “拍脑袋”,上线后出现各种意想不到的问题。

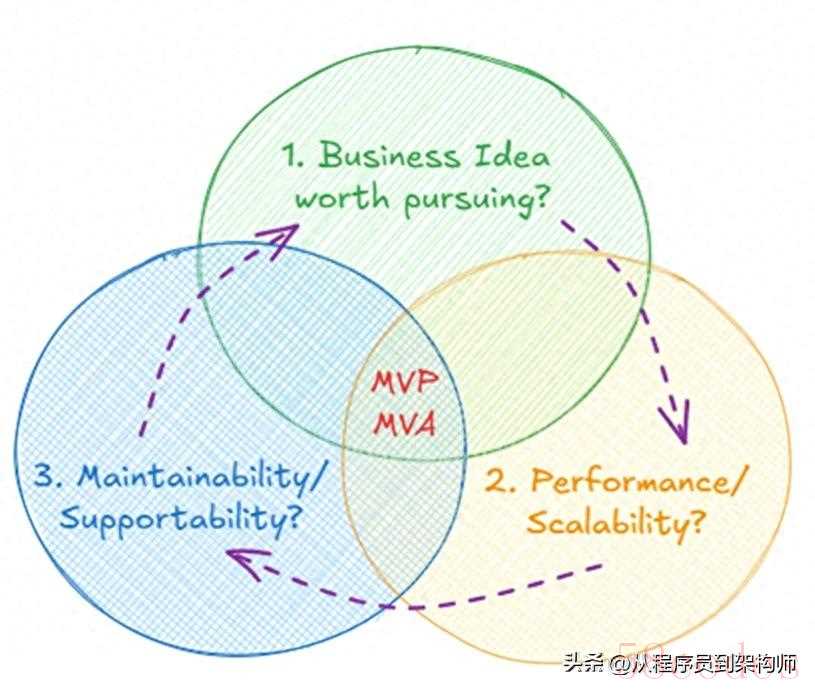

别再瞎折腾!用 “最小可行架构(MVA)” 解决问题

其实,咱们不需要一开始就做 “完美架构”,而是要先搭建 “最小可行架构(MVA)”—— 就是能满足当前核心业务需求,又能快速迭代优化的架构。而搭建 MVA,只需要问自己 3 个问题,就能避免 90% 的返工:

问题 1:这个架构要先满足什么 “核心业务价值”?

咱们做架构的目的,不是为了 “炫技术”,而是为了支撑业务。所以第一步要想清楚:当前项目的核心业务是什么?比如做一个电商秒杀系统,核心业务是 “用户能快速下单、支付”,而不是 “先做用户画像分析”;做一个内部 OA 系统,核心业务是 “流程审批、文件共享”,而不是 “先做大数据统计”。

举个例子,我之前参与的一个社区类项目,一开始团队想做 “用户发帖、评论、点赞、推荐、数据分析” 等功能,架构设计时把推荐算法、数据统计模块都加进去了,结果开发了 2 周,发现核心的 “发帖、评论” 功能还没做完,因为推荐模块的逻辑太复杂,拖累了整体进度。后来我们调整了架构,先砍掉推荐和数据分析模块,只保留 “发帖、评论、点赞” 的核心功能,用最简单的 “单体架构 + MySQL 数据库” 搭建 MVA,3 天就完成了核心功能的开发,上线后根据用户反馈,再慢慢迭代推荐模块 —— 这样既保证了上线时间,又没耽误业务推进。

所以,做架构前先问自己:“如果只留一个功能,这个项目必须有什么?” 把这个功能对应的技术模块先搭起来,其他非核心模块,后期再补。

问题 2:当前阶段需要考虑 “性能可扩展性” 吗?

很多开发兄弟一上来就考虑 “高并发、高可用”,但实际上,不是所有项目都需要一开始就做性能优化。比如一个创业公司的初期产品,用户量只有几百人,用单体架构 + 普通服务器完全够用,没必要一开始就拆微服务、做负载均衡;而一个大型电商的双 11 活动,一开始就必须考虑性能可扩展性,否则上线就会崩。

那怎么判断要不要考虑性能可扩展性?有 2 个简单的标准:一是 “当前用户规模”,如果用户量小于 1 万,且短期内不会爆发增长,先不用考虑复杂的性能优化;二是 “业务增长预期”,如果产品处于试错阶段,还不确定用户是否喜欢,先把核心功能跑通,等用户量上来了,再根据实际性能瓶颈优化架构。

比如我认识的一个开发团队,做一个工具类 APP 的后端架构,一开始用户量只有几千人,他们用了 “单体架构 + Redis 缓存”,满足日常访问完全没问题。后来 APP 火了,用户量涨到 10 万,出现了数据库查询缓慢的问题,他们才针对性地做了 “数据库分表”,把用户数据按地区拆分,性能一下子就提上去了 —— 这就是 “按需扩展”,比一开始就做复杂的性能架构要高效得多。

问题 3:这个架构后期 “可维护性” 怎么保证?

虽然 MVA 追求 “最小”,但也不能 “乱搭”,否则后期维护会哭。比如有的开发为了快速上线,把所有代码都堆在一个类里,没有分层,没有注释,上线后别人接手维护,根本看不懂代码;有的架构没有统一的接口规范,前后端对接时,今天用 JSON 格式,明天用 XML 格式,沟通成本极高。

所以,搭建 MVA 时,要留好 “可维护的口子”:比如代码要按 “Controller+Service+DAO” 分层,每个模块的职责明确;数据库表设计要符合规范,主键、索引要合理;接口文档要及时更新,前后端统一标准。这些细节看似简单,但能避免后期 “改一行代码,牵一发而动全身” 的麻烦。

我之前踩过一个坑:为了快速上线一个小功能,把业务逻辑和数据库操作都写在 Controller 里,没有分层。后来这个功能要加一个 “权限校验”,我只能在 Controller 里加代码,结果越改越乱,最后不得不重构整个模块,浪费了 2 天时间。从那以后,我做 MVA 时,再简单的功能也会按分层设计,虽然多花 1 小时,但后期维护省了很多事。

总结:做好架构设计,记住这 3 个核心原则

咱们软件开发人员做架构,不是 “越复杂越好”,而是 “越贴合业务需求越好”。最后总结 3 个核心原则,帮你少走弯路:

第一,“先解决核心问题,再优化细节”。拿到需求先找核心业务价值,用 MVA 把核心功能跑通,再根据用户反馈、性能瓶颈迭代优化,不要一开始就追求 “完美”。

第二,“技术服务于业务,不是业务迁就技术”。别为了用新技术而强行复杂架构,适合当前业务的技术,才是最好的技术。

第三,“留好可维护的口子”。代码分层、文档规范、数据库设计合理,这些细节能让后期维护更高效,避免返工。

最后,想问问你:你之前在架构设计时,有没有踩过 “过度设计” 或 “考虑不周” 的坑?当时是怎么解决的?欢迎在评论区分享你的经历,咱们一起交流学习,把架构设计做得更高效!如果觉得这篇文章有用,也别忘了点赞、转发,让更多开发同胞少走弯路~

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏