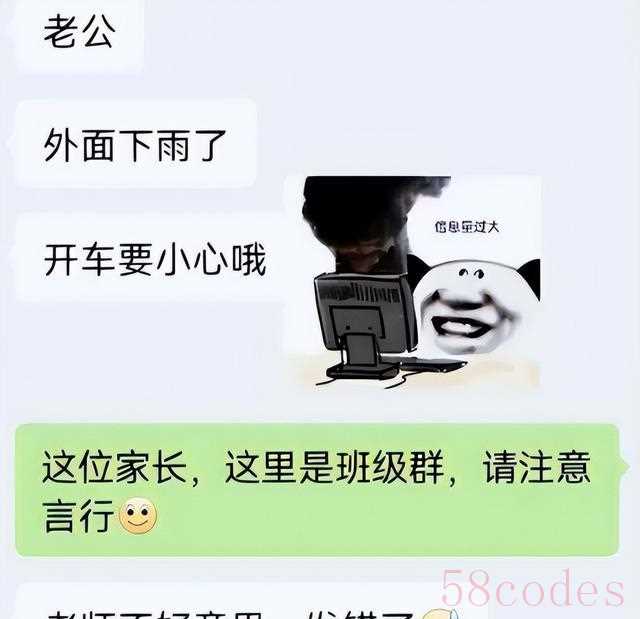

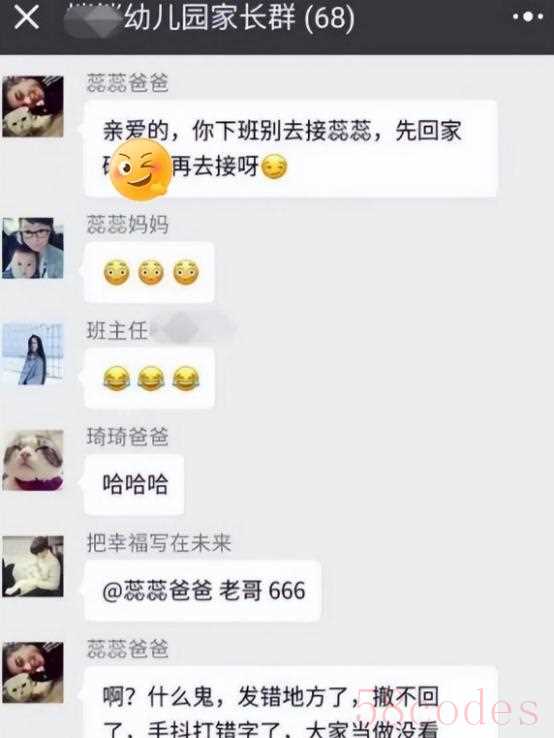

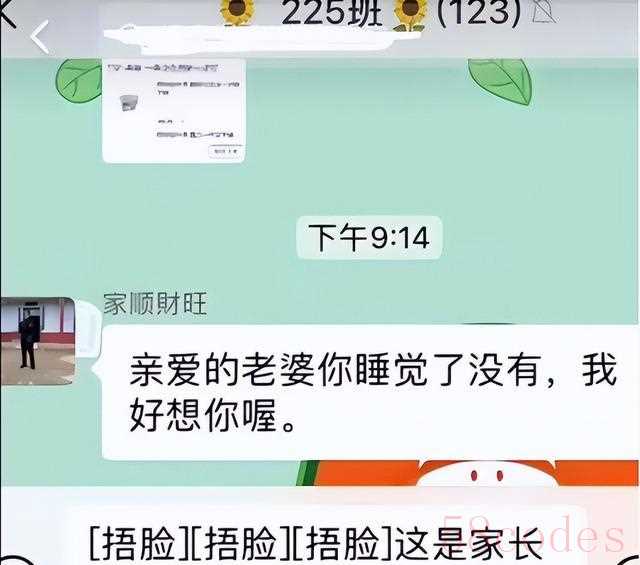

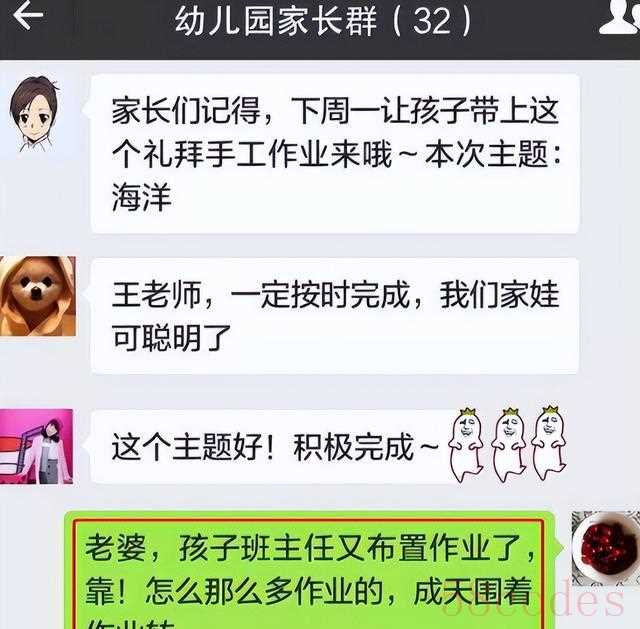

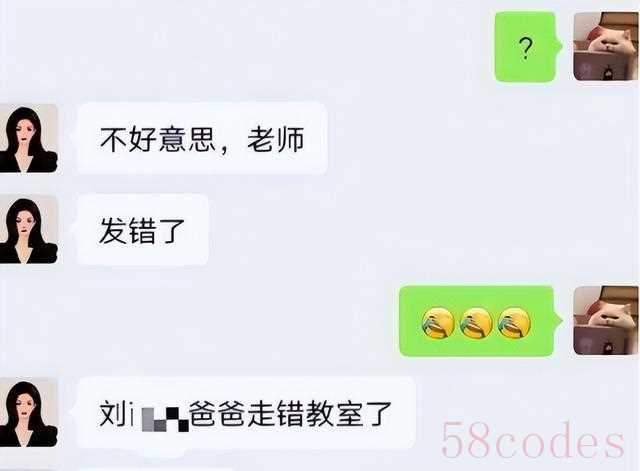

这听起来像是一个有点尴尬又有点戏剧性的场景。夫妻间的“悄悄话”本意是私密和浪漫的,但意外地被分享到了家长群,而且内容“过于羞耻”,让老师都感到难以承受,这确实会引发一系列问题:

1. "老师的困境:"

"隐私泄露:" 老师看到了本不属于家长群讨论范畴的隐私内容,这可能会让他们感到不舒服甚至被侵犯。

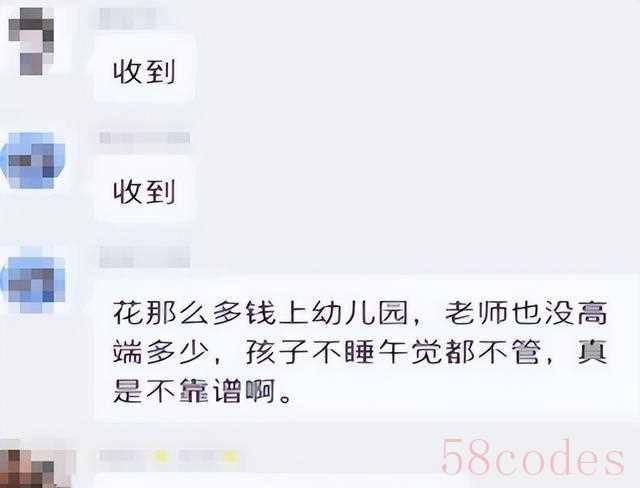

"处理难度:" 老师夹在中间很难做。是直接删除并处理,还是需要和当事人沟通?如果处理不当,可能会得罪双方家长。

"心理压力:" 看到如此“羞耻”的内容,老师可能会感到压力和不适,甚至担心这种事情会影响到对两个孩子的看法或处理方式。

2. "夫妻双方的反应:"

"尴尬与羞耻:" 他们肯定会对自己的“悄悄话”被公之于众感到非常尴尬和羞耻。

"愤怒与不解:" 他们可能会生气,不理解为什么会被分享出去,以及是谁分享的。

"补救措施:" 他们需要赶紧在群里道歉,删除不当内容,并可能需要私下向老师解释。

3. "家长群其他家长的反应:"

"震惊与八卦:" 其他家长可能会感到震惊,甚至忍不住想看个究竟(尽管内容

相关内容:

凌晨一点,杭州滨江某小区,35岁二胎爸爸杨某把“宝贝,今晚想你了”甩进504班家长群,30秒后无法撤回,群里200+家长瞬间炸锅——这是本周第三个冲上热搜的“家长群社死”名场面,也是90后父母集体数字尴尬的最新注脚。别再怪手滑,本质上是微信把“家”“校”“私”三域硬生生压进同一个对话框,成年人边界感集体掉线。

杨某事后晒截图:连着三页“对不起老师各位家长”,也没用,有人顺手把录屏发抖音,点赞破十万。评论区里“哈哈哈”排队,可没人提他老婆也在群里,当场社死×2。去年上海某民办小学做过匿名问卷,四成家长承认因为群消息失眠,两成因此和伴侣吵过架——错发信息只是导火索,背后是全天候育儿KPI带来的注意力碎片化。你以为只是打错字,其实是大脑被“老师@所有人,明天带多肉植物、A4纸、1块钱零钱”轰炸到宕机,亲密话语和工作吐槽一起串线。

更离谱的是,有家长干脆把群昵称改成“爸爸”+emoji,试图鱼目混珠,结果老师一统计,班里冒出五个“爸爸”。技术补丁也挡不住人情焦虑:那款“家校通”检测系统能拦“想你”,却拦不住“孩子拼音作业到底抄哪一页”的抓狂;可以二次确认,却无法确认家长半夜里忽然收到“孩子咳嗽好点了吗”的私聊时,该不该回、回什么。边界模糊,工具只能背锅。

说到底,家长群成了最短的“公私接吻”通道:一秒前你在卧室吐槽婆婆,一秒后你在客厅给老师捧场;前一秒是夫妻情趣,后一秒是集体围观。年轻父母不是不懂分区,而是分区成本太高——关掉群怕错过通知,开静音又怕被老师点名,最后只能把“私人话”压缩到零点半,大脑缺氧,手指比理智先动。尴尬之后,没人真退群,毕竟谁也不敢赌“老师临时改作业”。

@ Leah麻麻:看完笑出猪叫,转头把自己家长群置顶取消,再顺手把老公备注从“大宝贝”改成“爸爸”… 保命要紧

@ 阿锋:上次把“班主任头像好像我前女友”发进群里,现在每次接娃都戴墨镜,娃说爸爸像地下党

@ 悠悠祖:建议腾讯出一个“家长群分身”,一键把“老婆我爱你”转到夫妻群,把“收到”转到家长群,别让老母亲老父亲在200人面前表演爱情真人秀

@ 小P:最惨的是被自家娃质问“妈妈你为什么在群里说爸爸胖了”,我… 只能那是反话,语文真好

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏