网络热梗的兴起,让校园语言文化发生了变化。一方面,这些网络流行语丰富了学生的表达方式,增加了语言的趣味性和互动性;另一方面,过度使用或不当使用网络热梗,也可能对学生的语言规范、思维能力和价值观产生一定影响。因此,老师们的“温柔反击”显得尤为重要,它不仅守护了规范的语言,更在无形中培养了学生的思考力。

老师的“温柔反击”是指教师在面对学生使用网络热梗时,不是严厉批评,而是巧妙地运用这些热梗,以幽默、风趣的方式回应,从而引导学生正确使用网络语言。这种教育方式体现了以下几点:

1. "尊重学生":老师没有直接否定学生的表达,而是以平等的态度与学生交流,体现了对学生个性的尊重。

2. "巧妙引导":老师通过使用网络热梗,让学生意识到这些语言在正式场合的不适用性,从而在潜移默化中引导学生规范使用语言。

3. "激发兴趣":老师运用网络热梗,增加了课堂的趣味性,激发了学生的学习兴趣,使得教育更加生动有趣。

4. "培养思考力":老师通过“温柔反击”,引导学生思考网络热梗的适用场合、表达效果等问题,从而培养学生的思考力和判断力。

5. "守护语言规范":老师通过这种方式,守护了规范的语言,维护了校园的语言文化。

总之,老师的“温柔反击”是一种创新的教育方式,它既尊重了学生的表达需求,又引导

相关内容:

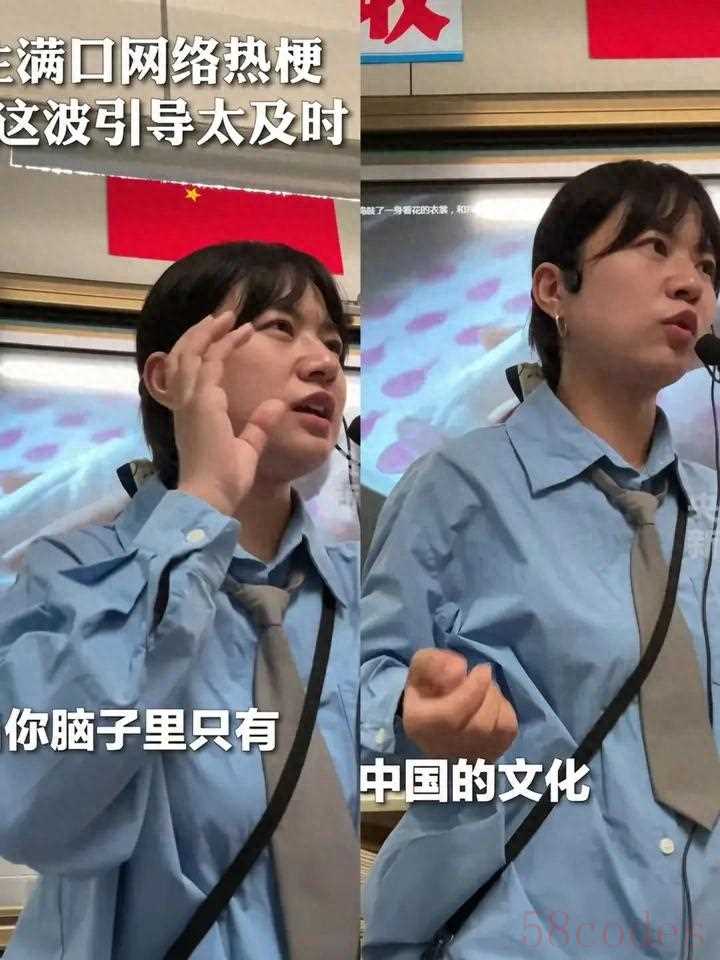

“包的!这作业肯定包完成!”“哇,你太6了!”……不知不觉,这些网络热梗像旋风一样刮进了小学课堂。最近,江西一位语文老师在布置作业时,被学生们的“梗言梗语”包围了。但别急,这位老师没有批评或制止,而是用一段发自肺腑的引导,让全班陷入沉思,甚至引爆了社交媒体热议!究竟发生了什么?一起来看看吧!

一、事件起因:课堂上的“梗”风暴

“那天课间,孩子们讨论作业时,‘包的’‘666’‘栓Q’满天飞,连问题都成了网络梗接龙。”根据江西一位小学教师的描述,这类现象如今并不罕见。原来,10月21日,她在布置课后任务时,一名学生拍着胸脯喊道:“老师,包的包的!”紧接着,其他孩子也跟着起哄,课堂瞬间被网络用语淹没。

这些简短有力的“梗”为何能迅速俘获孩子们的心?简单啊!它们有趣、时髦,还能快速拉近同伴距离。但这位老师敏锐地意识到:当“包的”代替了“我一定行”,当“666”取代了“你真出色”,语言背后的思考空间正被挤压!

二、过程回顾:老师的“耐心引导”为何刷屏?

面对活跃的“梗文化”,这位老师没有强硬说“不”,而是选择了更智慧的路径——疏通引导。她利用课间时间,和孩子们聊起了三个关键点:

“梗是双刃剑”:健康梗 vs 烂梗

她笑着问学生:“你们知道吗?有些梗是创意,但有些却是‘语言懒惰’哦!”随后,她引用教育专家的观点解释道,健康的网络梗能增添趣味,但“烂梗”会让人停止思考,甚至掩盖真实情感。比如,“包的”听起来很笃定,但远不如“我势在必得”更能表达决心!

“优雅汉语不该被覆盖”

“孩子们,成语、诗句、歇后语,才是中文的宝藏啊!”老师用生动的例子对比:当你想夸人时,是干巴巴的“YYDS”动人,还是“你真是才华横溢”更显诚意?她提醒学生,网络用语虽潮,但优雅的汉语才能让表达更有厚度。

趣味活动代替说教

这位老师可没停留在口头!她借鉴了其他学校的成功经验,比如组织辩论赛、情景剧表演,让学生们亲自体验不同语言的魅力。果然,孩子们在“玩”中意识到:原来精准的表达,比跟风玩梗更有成就感!

三、深层思考:为何这件事引发共鸣?

事件被“荔枝视频”等媒体报道后,迅速冲上热搜。网友纷纷感叹:“老师太暖了!”“她守护的是孩子的思辨能力!”其实,这类现象背后折射出两大现实问题:

网络语言的侵袭力:据调查,超70%的中小学生会频繁使用网络梗交流。它们简单、易传播,但若过度依赖,可能导致语言能力退化。

教育的“疏导智慧”:正如河南理工大学教授王新刚所言,“玩梗先辨梗”,关键要教孩子区分优劣,而非一味禁止。这位老师的做法,正是“以柔克刚”的典范——用理解代替指责,用引导代替压制。

四、尾声:我们的语言需要“守门人”

事件最后,全班学生主动反思了自己的用语习惯,甚至有人开始摘抄成语。这位老师的耐心,不仅点醒了孩子,更给家长和教育者上了一课:面对网络文化的冲击,与其筑墙防御,不如开渠引水,让优雅汉语与时代共鸣。

正如网友所说:“她守护的不仅是语言,更是下一代对思考的敬畏。” 或许,每个孩子都需要这样一束光,照亮语言与成长的路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏