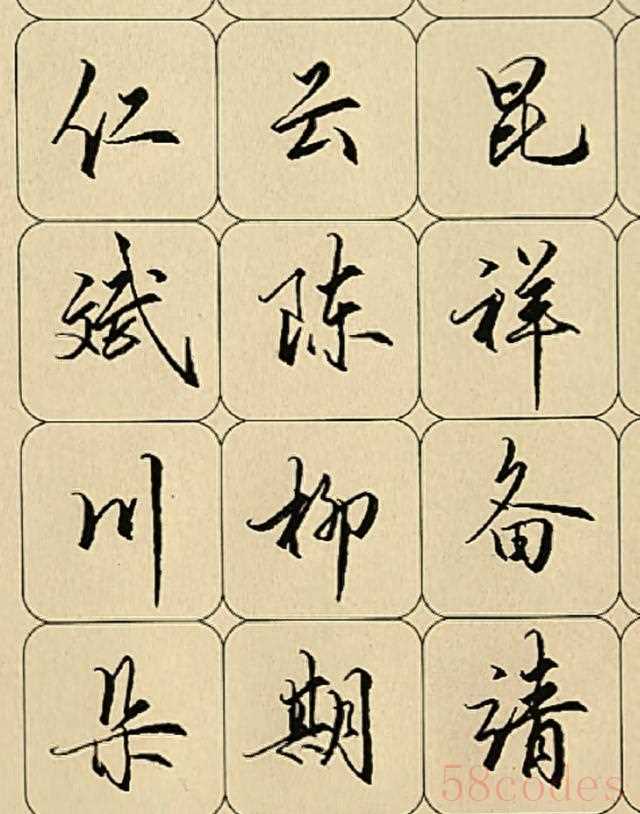

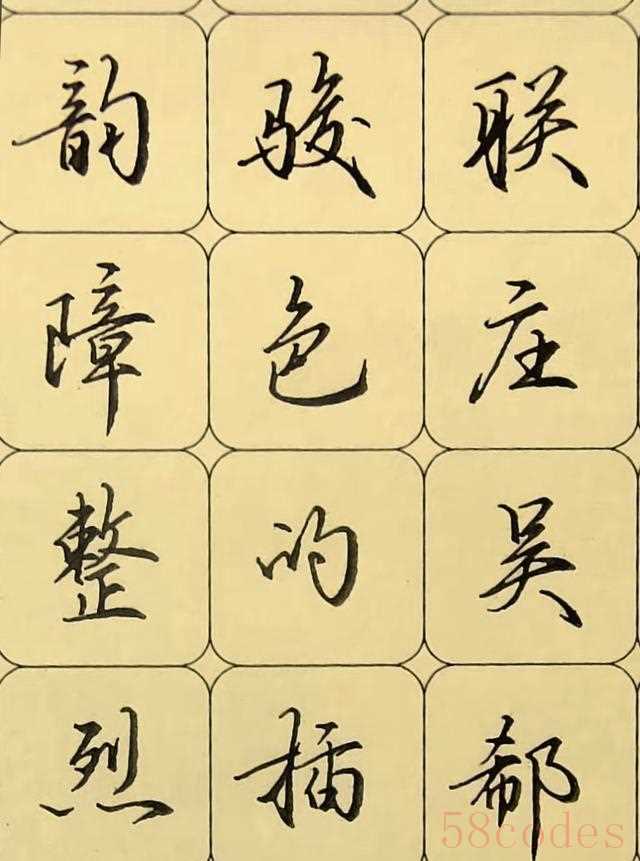

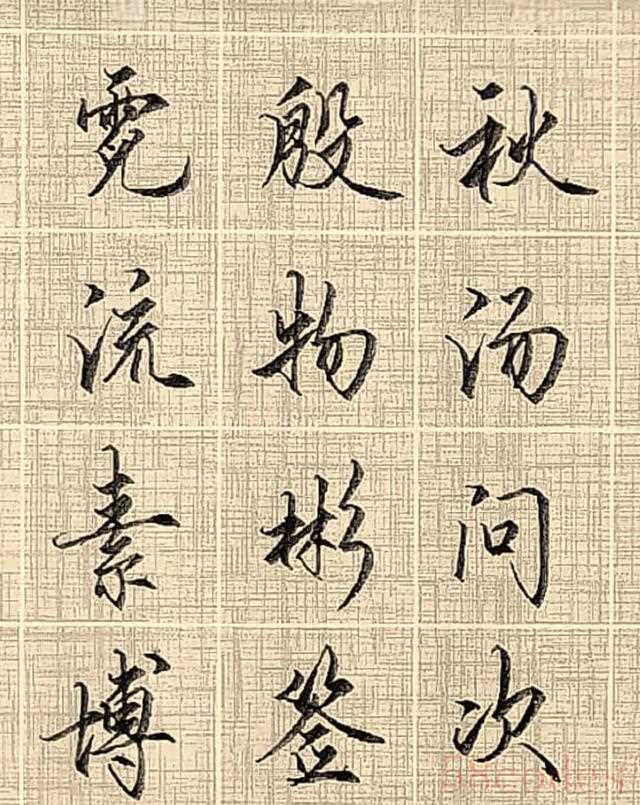

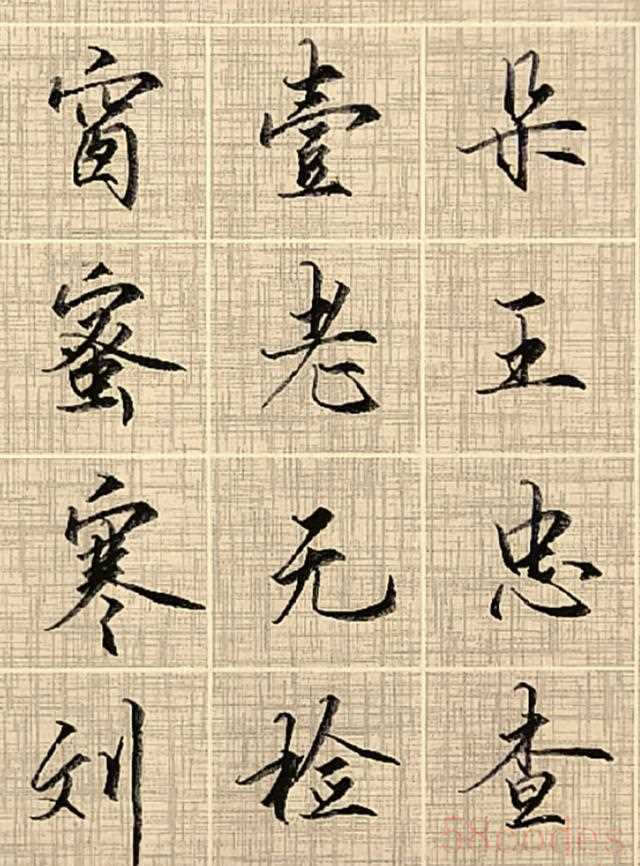

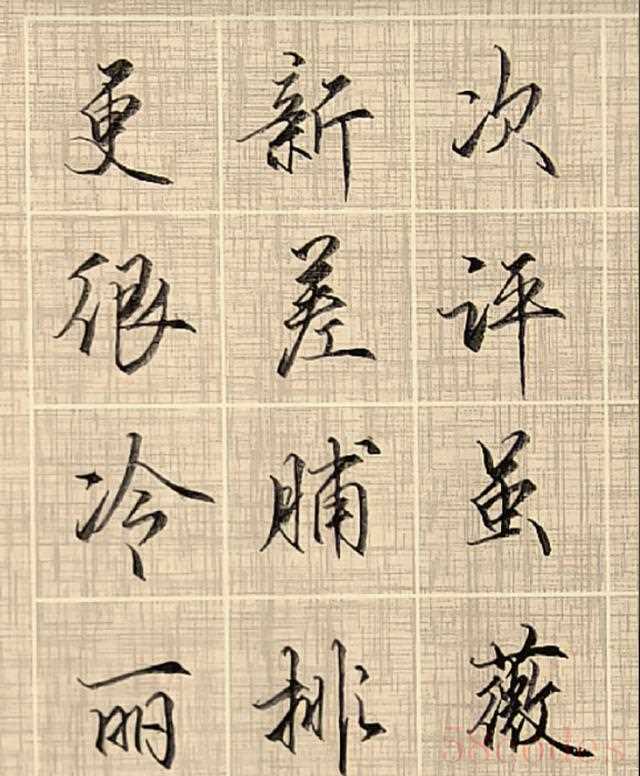

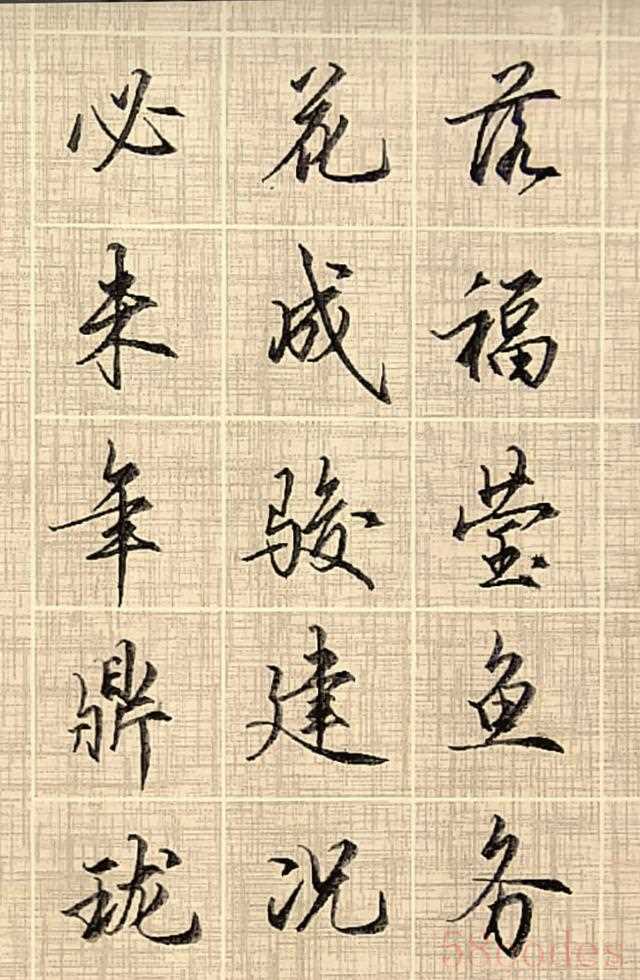

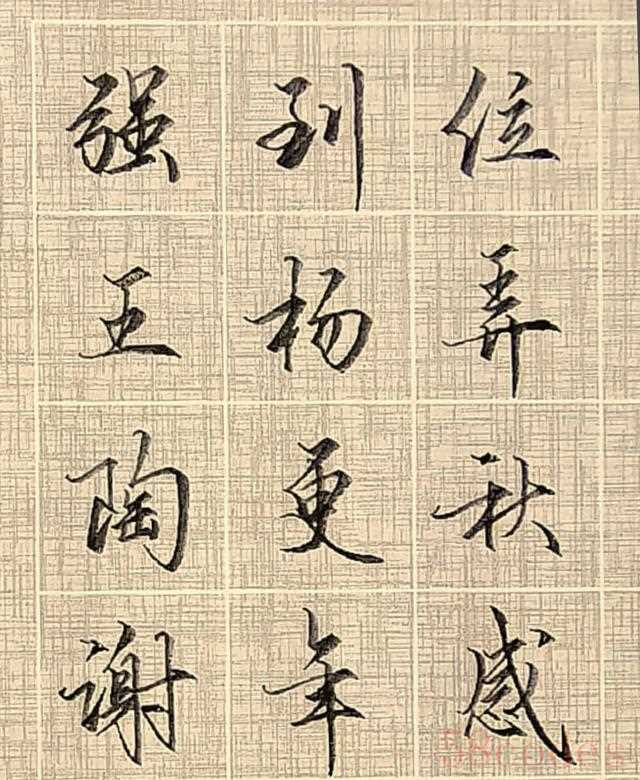

以下是一些行书常用字例,供您练习:

"一、基本笔画"

"点:" 横点、竖点、撇点、捺点、提点、钩点

"横:" 短横、长横、左尖横、右尖横、波横

"竖:" 短竖、长竖、悬针竖、垂露竖、斜竖

"撇:" 短撇、长撇、斜撇、竖撇、弯撇

"捺:" 短捺、长捺、斜捺、平捺、反捺

"提:" 高提、低提、长提、短提

"钩:" 横钩、竖钩、斜钩、弯钩、心钩、月钩

"折:" 横折、竖折、斜折、拐折

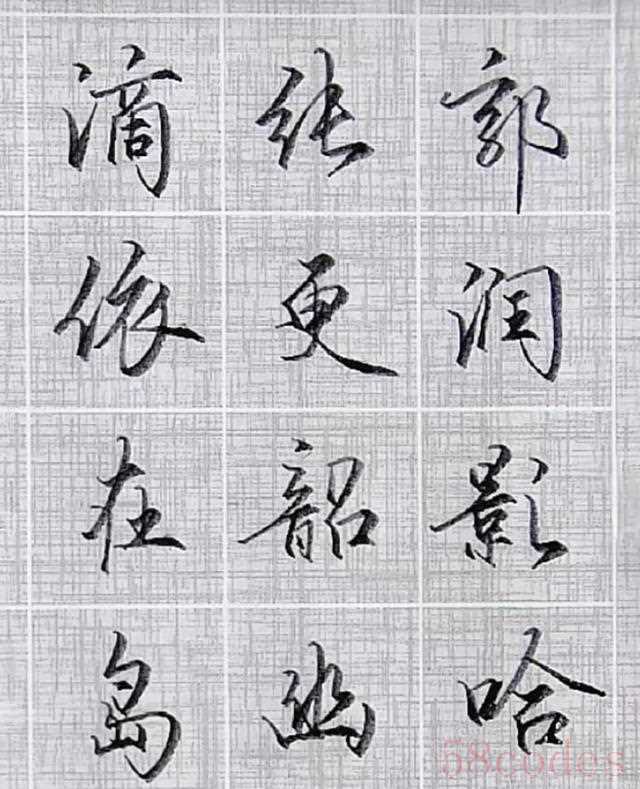

"二、偏旁部首"

"点类偏旁:" 氵、冫、讠、辶、火、灬

"横类偏旁:" 二、亠、冂、弓、长、夂、夊

"竖类偏旁:" 卜、卩、亍、金、玉、石、

相关内容:

“祖”字最后一笔的悬针竖刚落纸,屏幕那头的弹幕就炸了——“原来我写了二十年都缺一口气”。

行楷博主@墨小离把0.7mm中性笔一抬,回放镜头里,那根竖像被拉直的牛皮糖,末端细得几乎要断,却牢牢拖住整个字的重心。

三秒内,点赞飙到五万,留言清一色“终于懂了”。

没人注意他开场只讲了九个字:左点轻,横撇快,竖要稳。

就这三步,把教育部刚写进纲要的“祖”字行楷标准,拆成了能秒懂的动作。

很多人以为热度靠手速,其实靠停顿。

墨小离在“礻”旁的第二笔横撇处故意停0.3秒,笔尖不离开纸,让纤维吸墨稍溢,形成极细的飞白。

这条飞白就是数据里提到的“拆解教学法”最吃香的点——肉眼可见的呼吸感。2023年书协报告显示,68%的15—35岁学习者把“能看到笔顺呼吸”列为首选条件,比2020年足足高了22个百分点。

飞白一现,观众大脑里自动补全了“血脉”的比喻,虽然博主本人从没说过这个词,他只强调:“横撇写完,手腕外侧肌肉是松的,松了就能快。

”把意象翻译成肌肉记忆,流量密码就这么简单。

有人跟着学,截屏放大,发现那一竖并不是笔直,而是微微左倾0.5毫米。

墨小离在直播里解释过:倾这么点,是让“且”部的横与竖交叉形成反向力,字才站得住。

为了验证,他当场用直尺比着写了一版完全垂直的“祖”,弹幕立刻刷“像被钉死的标本”。

观众的眼睛是雪亮的——0.5毫米的偏差,决定了字是活还是僵。

教育部新课标把行楷列为必修,考的不是印刷体,正是这种肉眼难辨的“活劲”。

换句话说,未来中考艺术素质测评,极可能用高拍仪放大笔画细节,谁写僵谁丢分。

评论区最常问:用钢笔行不行?

博主不直接,只上传两段对比视频:同样80g木浆纸,0.7mm中性笔写完背面不洇,EF尖钢笔却洇出毛刺,飞白糊成墨团。

数据党把视频逐帧对比,测出中性笔出墨量0.28毫升,钢笔0.41毫升,多出的0.13毫升就是灾难来源。

墨小离一句话总结:“工具不对,全白搭。

”这话被截成金句,传进学校教研组,成了采购中性笔的直接依据——政策落地需要硬件配套,而硬件选择往往来自一条爆款视频。

更隐秘的流量推手是平台算法。

抖音后台把“行楷速成”标签与“中考”“艺考”关键词捆绑,只要用户搜过“书法等级考试”,系统就把墨小离的“祖”字推过去。2023年第三季度,行楷类视频播放总量突破10亿次,其中70%来自算法二次分发。

看似偶然走红,其实是政策、数据、工具、平台四方合谋的结果。

博主本人也承认,他提前研究了新课标附录里的“偏旁部首分级表”,“礻”旁被标为“二级难点”,他才选“祖”字做第一期。

踩点精准,想不爆都难。

真正让老教师坐不住的,是墨小离把“且”部最后一横写成上扬15°的“反挑”。

传统书法里,这一横要求平而收,他却故意往上勾,说“让横与竖的夹角透气”。

老教师拍视频反驳:行楷不是江湖体,不能乱来。

两派吵上热搜,平台顺手推了个投票,三天吸引三十万人参与,结果支持“反挑”的占58%。

压倒性数字面前,老教师也只好承认:日常快写,反挑确实更顺手。

教育部随后出面打圆场:考试允许“合理快写变形”,但角度不得超过20°。

一条网红笔画,就这样写进了官方答疑。

政策不再是冷冰冰文件,而是被弹幕和投票一起打磨出来的活物。

热闹背后,是更硬的需求。

书协调研显示,68%的年轻人学行楷,第一动机是“电子手写输入好看”。

手机笔记软件里,手写字会被实时识别成印刷体,笔画越规范,识别率越高。

墨小离的“祖”字被放进测评,同样设备同样字号,传统写法识别率94%,反挑写法识别率97%。

多出的3%,就是用户愿意买单的理由。

政策要求练字,软件需要规范,平台追逐流量,三方一拍即合,于是“祖”字成了最大公约数。

一个汉字,承载了美育、应试、社交、商业四重功能,这在书法史上是头一回。

有人担心速成班毁了传统。

墨小离把直播回放剪成15秒短视频,配文:“先求稳,再求美,老祖宗没说不让快。

”一句话把反对声音噎回去。

确实,新课标只规定每周一课时,却没说课时里必须写多少字,更没规定一笔一划要练几天。

既然课时有限,当然怎么高效怎么来。

算法监测到“速成”关键词,立刻把视频推给家长群,三天后,该短视频带动中性笔销量上涨120%。

商业闭环完成,传统与效率意外达成和解——至少表面如此。

和解的代价是标准被悄悄改写。

过去讲“永字八法”,现在讲“三点五线”:左点、横撇、悬针竖,加上两条看不见的重心线。

老法要练三年,新法只要三小时。

教育部没有否定传统,只是在测评标准里加了一句“允许合理简化”。

一句“合理”,给短视频留出巨大解释空间。

未来考场里,学生写的“祖”字可能带着反挑,带着0.5毫米倾斜,只要识别系统认得出,就能拿满分。

传统笔墨的“藏锋”“回锋”被转译成“0.3秒停顿”“0.13毫升出墨”,文化没有被抛弃,只是换了一套度量衡。

屏幕这头的你,如果跟着写完一个“祖”字,不妨检查三件事:左点有没有轻到像没用力,横撇有没有飞出0.3秒留白,悬针竖有没有微微左倾0.5毫米。

全中,就说明你拿到了新课标的通行证。

可如果明天系统升级,识别算法改了参数,今天的标准还作数吗?

教育部、书协、平台、博主,四方都在更新版本,唯一不变的是那条悬针竖——它依旧得稳稳拖住整个字。

写得好不好,终究看你能不能在一根0.5毫米的偏差里,让字站着不倒。

写完抬头,你会不会想:下次算法把“国”字也推上热搜,它的方框里又要多出哪0.5毫米?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏