触摸一张来自民国时期的北平毓东南纸印刷局发票,那是一种穿越时空的奇妙体验。这张小小的纸片,承载着历史的印记,诉说着那个时代的商业活动和生活点滴。

"从外观上看,这张发票可能具有以下特点:"

"纸质:" 由于年代久远,纸张可能已经泛黄、变脆,甚至出现破损。但即使是破损的纸张,也能感受到其独特的质感和纹理,那是现代纸张无法比拟的。

"印刷:" 民国时期的印刷技术相对落后,可能采用石印或铅字印刷。发票上的文字和图案可能不够清晰,甚至存在一些模糊或错别字,但这正是那个时代的特点。

"格式:" 发票的格式可能相对简单,没有现代发票那么规范和详细。可能包含以下信息:发票号码、日期、客户名称、购买商品或服务、数量、单价、总价、付款方式等。

"印章:" 发票上可能加盖有印刷局的印章,印章可能已经模糊不清,但仍然能感受到其存在的力量和权威。

"这张发票背后的故事可能有很多种:"

"商业交易:" 这张发票可能记录了一笔商业交易,例如购买了纸张、印刷品或其他商品和服务。通过发票上的信息,我们可以了解到当时的商品价格、交易方式等。

"日常生活:" 这张发票也可能与某个

相关内容:

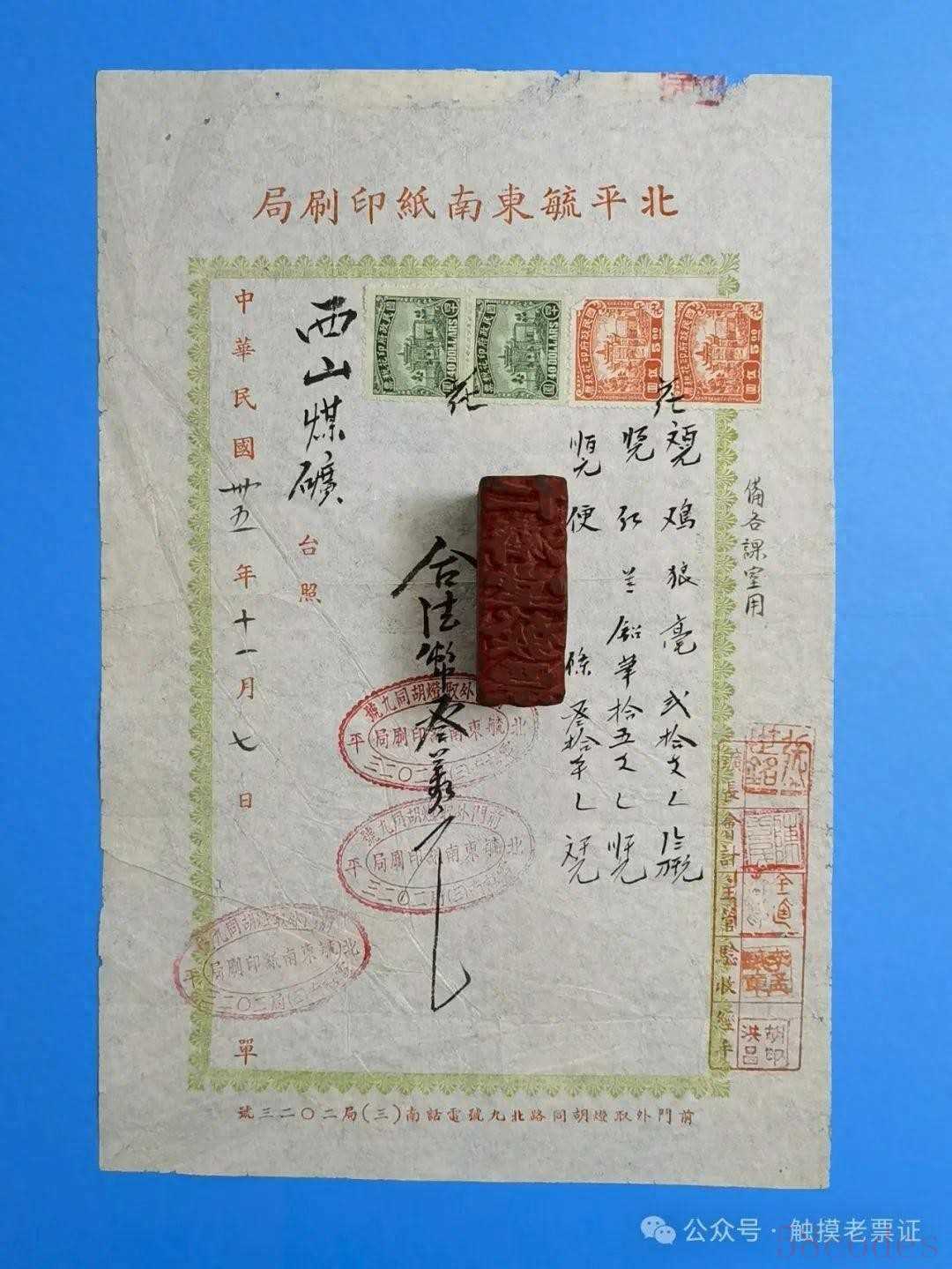

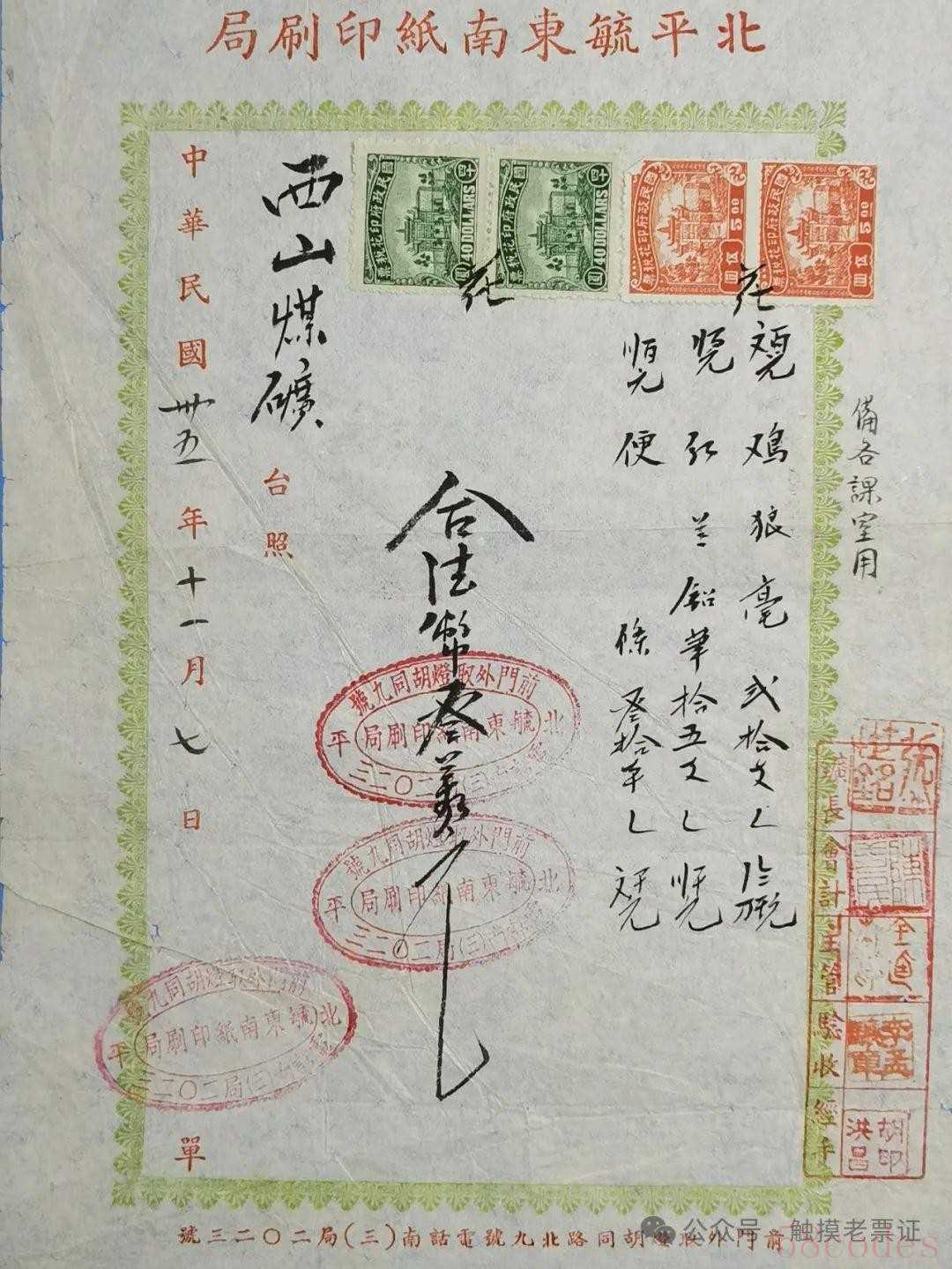

这是一张民国三十五年(即1946年)开具的北平老发票。透过这份由毓东南纸印刷局出具的销售凭证,仿佛能够穿越时空,触碰到彼时老北京商业的温度。哪怕今天来看,它依然散发着独特的美感和历史韵味。不同于当下简单流水线式的票据印刷,这张发票的设计相当讲究,整体尺幅宽阔(宽16.6厘米,高25.3厘米),色彩以红绿为主调,花卉纹样细致围成边框,每一个细节都透露着当年的工艺水准。

值得一提的是,这种传统竖排格式的票据,如今在市面上已难觅踪迹。填写使用的是毛笔,字迹潇洒飘逸,透露着那个年代官方与民间交往的气息。正文自右至左、由上到下铺陈,让人观之仿佛能够捕捉到写票人的笔锋起落。不仅如此,印版全部选用楷体大字,印刷工艺以铅版为主,纵然放到今天来评判,也属上品。而那抹红绿交织的印色,对比当时北平的其他商业票据,也算独树一帜。

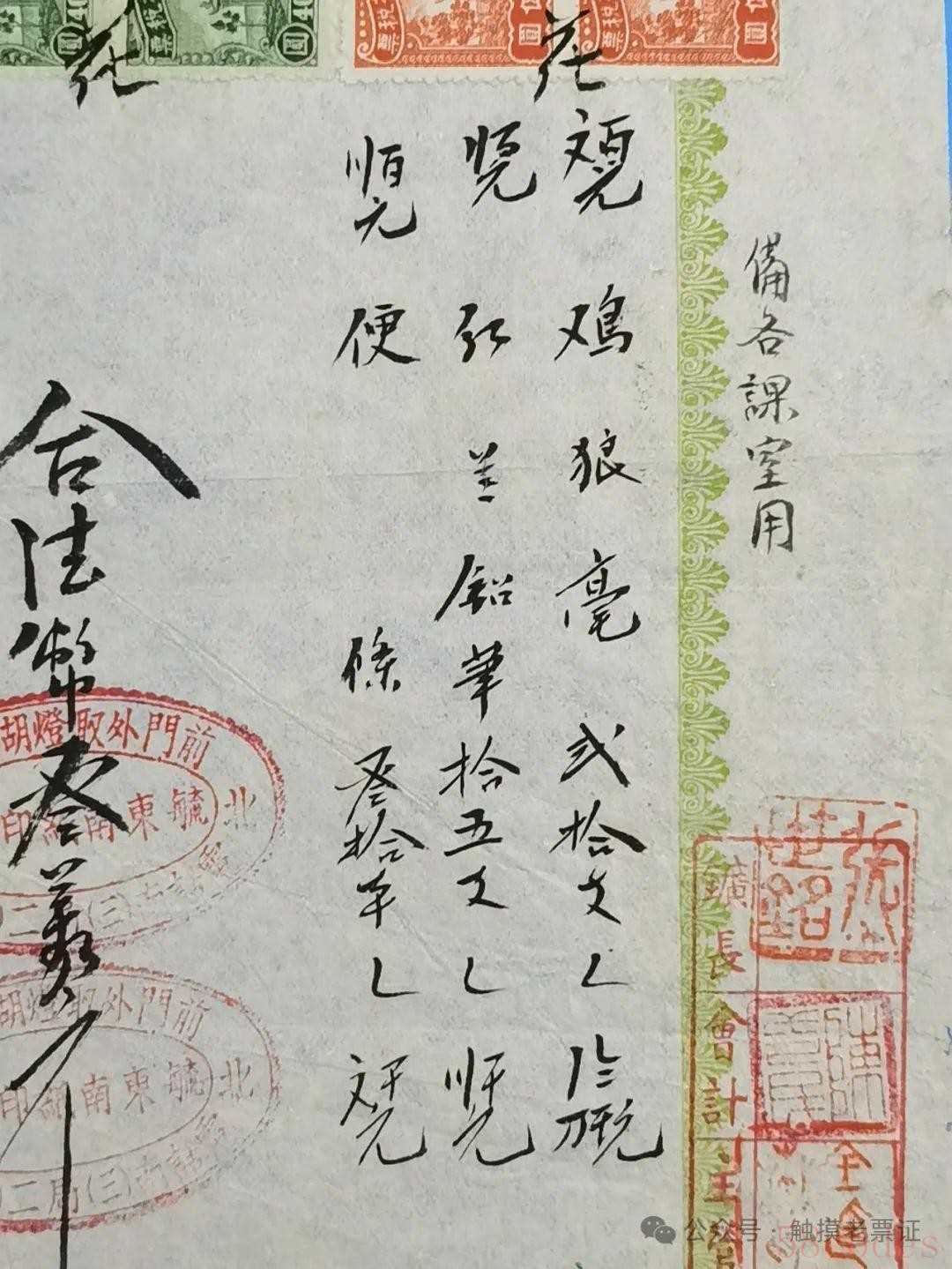

通过对票据内容的解析,毓东南纸印刷局无疑是一家主营纸品印刷的企业,同时涉足纸张、文具及相关文化用品的销售。从目前存世票据和地方志资料交叉梳理来看,该局采用的是“前厅销售、后厂生产”混合型经营模式。再看买家,赫然标注“西山煤矿”,这是北平著名的地方矿业国企。采购项目清单上,包含了鸡狼毫毛笔20支(单价900元,总价18000元)、红蓝铅笔15支(单价200元,总价3000元)、便条本30册(单价300元,总价9000元),合计共消费法币3万元。

很多人一见“法币”或许有些陌生。法币是国民政府自1935年货币改革后推出的纸币,在中央银行、中国银行、交通银行等权威金融机构诸手下发行。随着抗日战争后期金融体系动荡,法币的流通意义更显特殊。据国家图书馆数据库和中国货币史资料显示,1946年的3万元虽然称不上巨款,但对于一般企事业单位日常购买办公用品已相当可观。

票据右侧还用毛笔标注了“备各课室用”,说明这些办公用品是为矿区下属各办公处分配的。当年红蓝铅笔在教育和矿企管理系统内已风靡。便条本,则因书写灵活、携带方便,同样广受欢迎。这一细节直观反映了彼时实用主义中混杂着生活品位和办公习惯的变化。

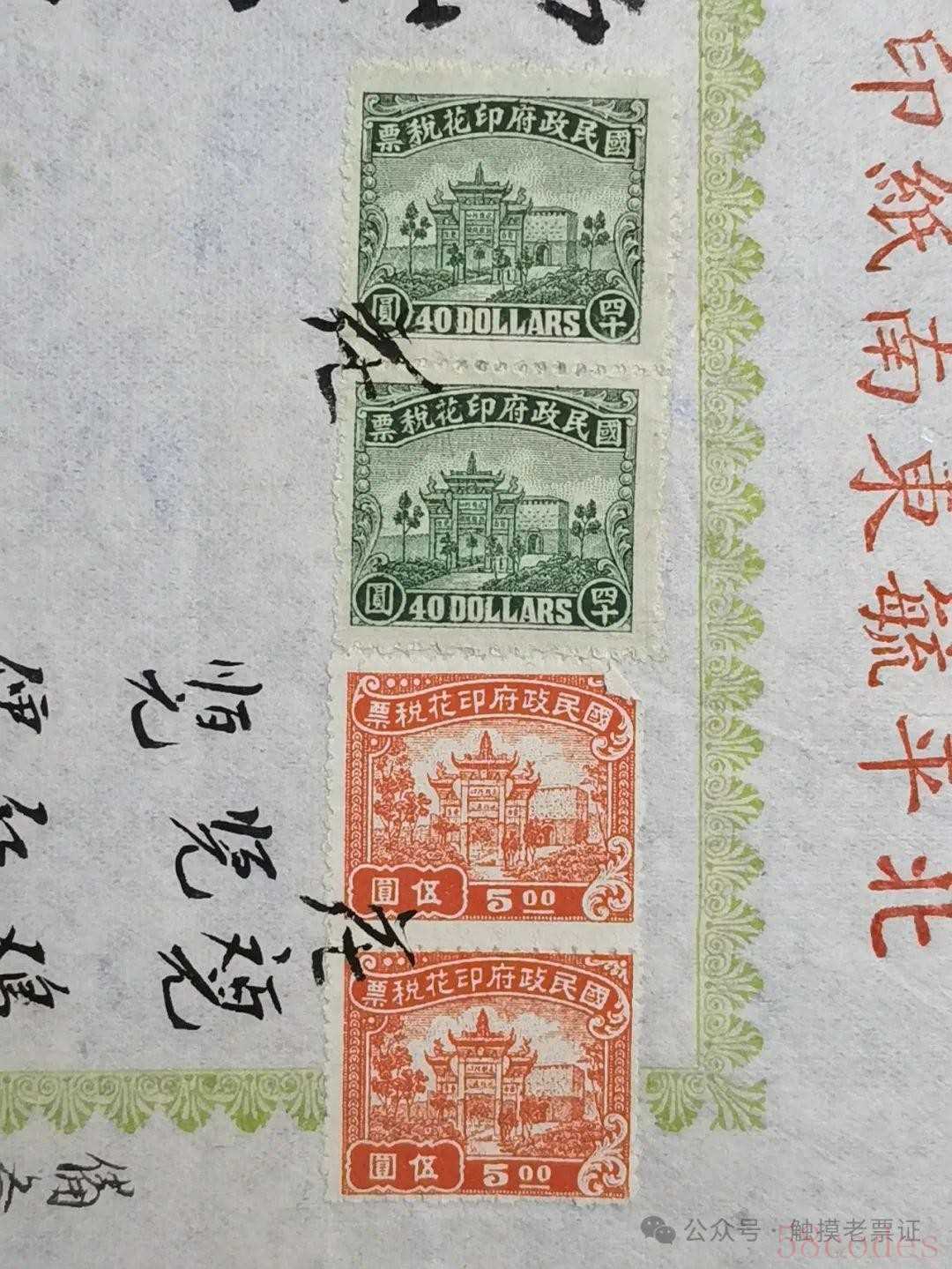

值得注意的是,印在总金额之处的,是一枚椭圆形橡皮图章,不仅具有证明身份的功能,更是为防止事后篡改数据所设。而位于左下方的落款章,则类似现代企业的营业执照标识。从票据合规性而言,税务制度也是不可或缺的一环。民国时期,票据本身即为纳税凭证。卖方须在票据上粘贴印花税票,并注明“已纳税”,以此履行税收义务。这张发票的顶部贴有4张复兴关印花税票——两枚面值40元,两枚5元,加盖手写的“花”字以便核对。这种做法在当年商律中很常见,譬如南京、天津等地也有近似案例,由各地档案馆或老票据收藏者可查证。

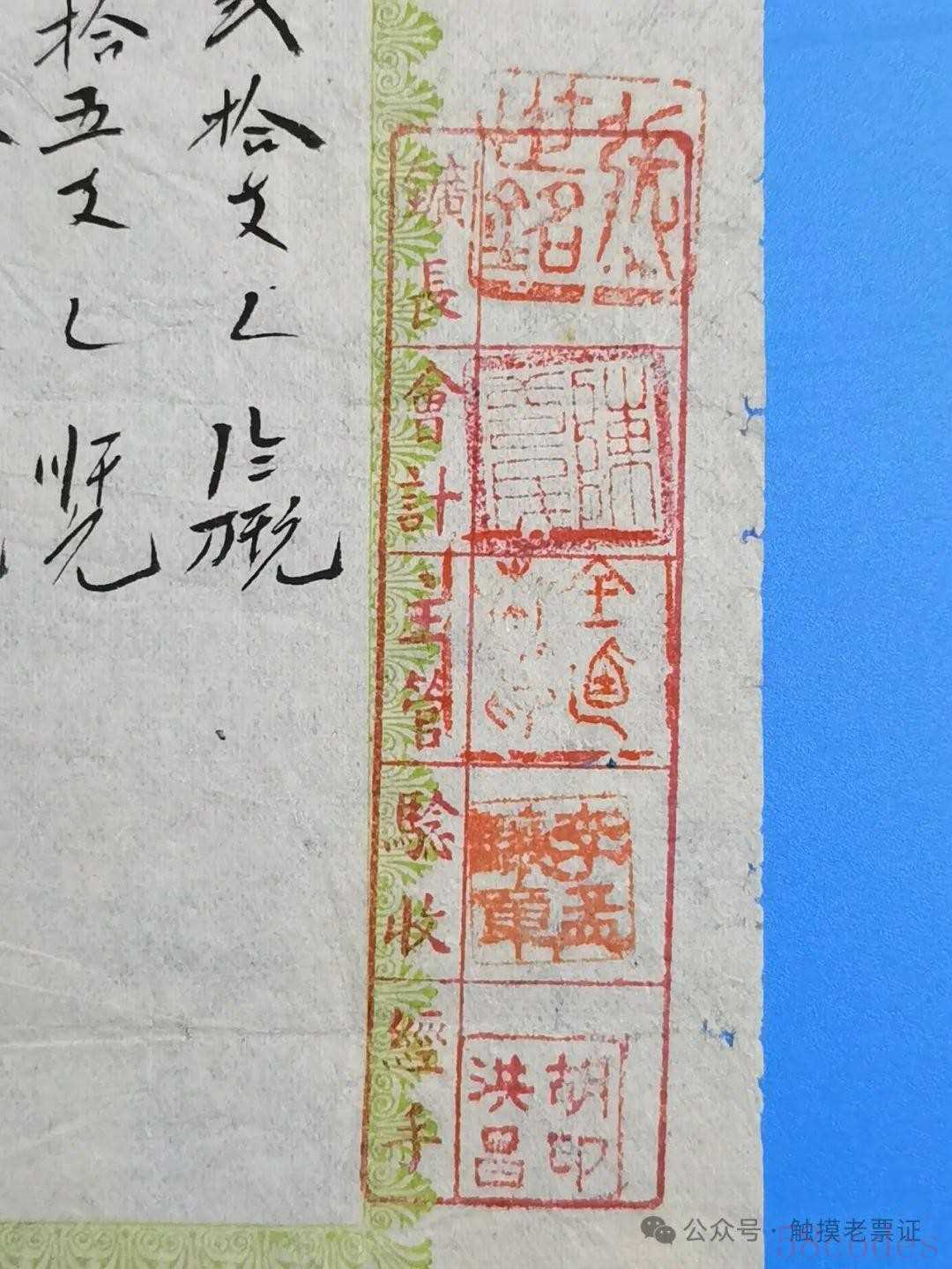

审批流程在这里也可得一窥。票据右下,清晰留有经手、验收、主管、会计、矿长五级审核图章印记,可见西山煤矿制度之严格,财务监管环节层层把关。比起当今部分流程自动化的企业审计流程,这种“手工盖章—逐级审核”的信任与责任传递机制,虽简朴却极具时代特色。

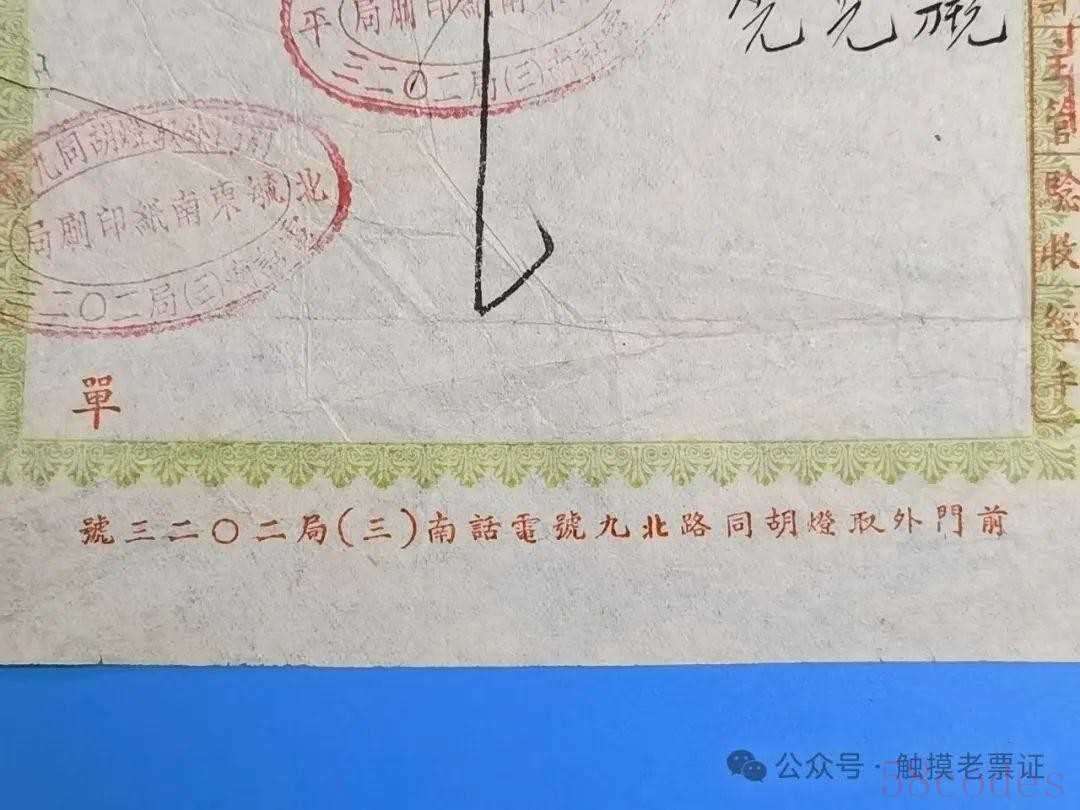

而关于地理信息,发票下方注明的经营地址“前门外取灯胡同路北九号”以及“电话南(三)局2023号”,放在今日,这一片已是北京热门旅游打卡地带。许多当前网络爬虫查询结果亦显示,“取灯胡同”周边近年商铺林立,游人络绎,见证了时光更迭与城市变迁。

有意思的是,相比某些同期票据常见的边框广告语或宣传字样,这份发票留白较多,四周未见商家经营范围、打折促销等文字。或许在当年,毓东南纸印刷局更看重口碑及客户的长线关系,票据设计注重实用性而非碎片化文宣。

关于“鸡狼毫毛笔”,这一名称如今已十分罕见。经过网络爬虫查找相关历史资料可知,“鸡狼毫”本是混合鸡毛与狼毫制成的毛笔,锋刃柔韧,写感滑爽。与纯狼毫或羊毫的传统笔相比,鸡狼毫笔既有柔软的下笔触感,又能保持弹性,深受当年各类文书、书画人士的青睐。从目前拍卖行公开成交价来看,保存良好的民国“鸡狼毫”毛笔,单支价格已达数百元甚至上千元不等,乃至成为收藏品类中的热门项,背后蕴含的是工艺、原材料与历史协同升值的多重价值。

再谈印花税票,这是民国时期税制的核心要素之一。公开数据显示,南京图书馆保存的类似税票实物与北平这份高度类似。票面采取当时普遍流行的“复兴关”火车造型,既具美观,也承载着经济复苏寓意。任何税票需经手工划销,这也是税务机关防范偷漏税的常用手段。

这里还有一个小细节或许容易被忽略——账务审批签字。民国老企业流传至今的查账单、付款凭据,大都存续有多重财务落款。比如“经手人”、“验收员”、“主管”、“会计”、“矿长”等逐级把关,这种严密分工,在一定程度上保障了矿企账目清晰、责任分明。与现今广泛采用的ERP流程控制相比,虽然人工痕迹浓厚,但在透明度和责任归属上未必逊色。

至于这份单据背后反映的社会生态,远不是一张简单发票所能完全描摹。当年北平经济尚未从战乱动荡中恢复,货币贬值、民生物资紧缺,使得普通办公用品的采购也变得格外慎重。3万元的法币票据,在1946年的消费市场,折合今天价值须参考多方计算。中国人民银行最新发布的货币史料显示,在后期法币贬值顶峰时期,物价日益飞涨,一支钢笔、一包香烟的价格变化可称“风云变幻”,许多企业甚至转而采用以实物抵账的模式,共度危机。

对比今日,发票作为法定凭证的功能虽然未变,但无论是纸张尺寸、版式美学、工艺追求还是批注细节,皆与当下完全不可同日而语。“情怀”与“工具性”的平衡点,已在漫长岁月流转之中悄然发生改变。

**这份既见证了北平工商变迁、又印刻着细致生活方式的民国老发票,堪称连接过去与未来的一块浮雕。透过这一纸票据,不仅仅是对北京老字号印刷业、矿企采购制度、货币体系变革的现场回访,更多少映射出了那个动荡年代里商人的谨慎、市民的坚韧。**

它所留下的,不只是账目的数字和签章,更是时代的剪影与记忆。像这样的小小票据,联结起历史脉络中点点滴滴的人情世事,耐人寻味。

如果你手头也收藏有类似的旧票据,不妨静下心来,好好研究一下。说不定,某一张发黄的纸片里,也蕴藏着意想不到的惊喜与故事。对于这些不起眼的小文物,我们不妨继续追问:它们还能讲述出什么样的往事,又会如何激发今人新的感慨?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏