我们来探讨一下“大国的崩溃丨加速战略:把科技进步作为推动经济发展的首要任务”这个主题。这是一个复杂且引人深思的议题,涉及到国家兴衰、科技发展、经济模式以及战略选择等多个层面。

"核心观点解读:"

这个主题的核心思想是:"对于现代大国而言,将科技进步置于推动经济发展的首要位置,是一种关键的战略选择,甚至可以说是关乎国家生死存亡的“加速战略”。" 它暗示着,如果大国未能有效利用科技引领发展,就可能面临衰落甚至崩溃的风险。

"为什么科技进步是“首要任务”和“加速战略”?"

1. "经济竞争力的核心驱动力:"

在知识经济和数字经济时代,科技创新是提升生产效率、创造新产业、新业态、新模式的关键。拥有领先科技的国家能在全球产业链、价值链中占据优势地位,获取更高的经济收益。

相比于依赖资源、劳动力等传统要素投入,科技进步带来的内生增长更具可持续性和高附加值。

2. "应对内外挑战的加速器:"

"外部:" 全球化竞争加剧,技术壁垒和标准竞争日益激烈。同时,气候变化、能源安全、公共卫生等全球性挑战也需要通过科技突破来应对。掌握核心科技意味着拥有更多主动权和解决方案。

"内部:" 人口老龄化、资源环境约束、传统产业升级等内部压力,也需要依靠科技进步来寻找出路,实现高质量发展

相关内容:

1985年,戈尔巴乔夫上任之后,即着手推进“加速战略”,以此推动苏联经济社会发展。

为此,戈尔巴乔夫把加速科技进步、改造国民经济结构、改革经济体制作为落实“加速战略”的主要抓手。

在当时,以美国为首的西方国家,通过开展第三次科技革命,逐渐走出经济发展的泥潭。

相较之下,粗放式的经济发展方式,使得苏联的原料和燃料未能得到充分利用而被大量浪费,劳动力困守于陈旧的生产线上而生产水平得不到提升。

苏联陈旧过时的机械设备占比已经接近30%,有些企业甚至有60%的机床服役超过20年以上。

工欲善其事,必先利其器。苏联专家认为,靠着这样的机械设备,不仅仿制不了引进的技术设备,而且会使得苏联的生产技术水平与西方的差距越来越大。

戈尔巴乔夫在苏共二十七大上指出,苏联在1985年生产的纺织品中,有几百万平米的产品是不合规的,几百万双鞋子和大量消费品被退回或者降级。

当时的苏联高层认识到,不从根本上改进商品质量,就不可能解决任何一项重大的社会和经济任务。

而要想提高商品质量,就必须依靠科技进步。在此情况下,戈尔巴乔夫把加速科技进步作为经济集约化发展的主要标杆。

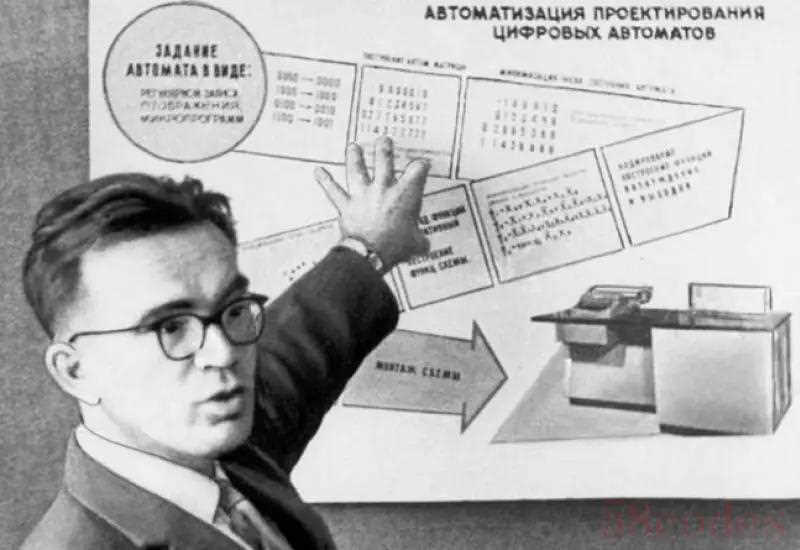

为技术科技进步,苏联制定了《苏联20年科技进步综合纲要》、国家专项科学技术纲要等一系列规划。

同时,对科技组织结构进行改革,把科研院所、生产系统融合起来,组建各式各样的科技生产联合公司,实现从科研到生产的一体化落地。

改革科技经费管理制度。把原本由国家拨款的费用改为订货单位提供,把原本按照科技机构为单位发放的资金改为按照具体的课题拨付,从而让科技研发更具针对性。

为了强化科技机构的成果转让,在科技机构和订货单位之间,实行科研项目订货制和成果使用付费制,进一步加速科技成果转化为实际生产力。

为了推动苏联机械设备制造业发展,苏共二十七大明确提出,要首先加快数控机床、工业机器人、现代化加工中心、柔性自动化系统、计算机等产品的生产,以科技创新来赋予苏联工业化水平以更加强劲的生产力。

同时,加快机械制造产品更新换代,年更新率由1985年的3.1%提高到1990年的13%,符合世界先进水平的产品比重相应从29%提高到80~95%,以便用最先进的设备重新装备国民经济各部门。

在上世纪80年代中期,苏联的这一系列规划,可以说是精准切入到了信息技术革命的关键点上。

如果说这一切能够落实到位的话,苏联将在第三次科技革命中,再度占据有利位置,最起码能够占据一席之地。

然而,再好的规划也需要落实到位才行。可惜,在当时的苏联,已经很少有人能够塌下心来干工作了。

人们把主要精力放在了民主化、私有化的进程中。苏联的科技进步计划,最终没能落地实施。

一切都太晚了。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏