将高校为新生举办的家长会简单粗暴地定性为“培养巨婴”,是一种过于片面和标签化的理解。实际上,这类家长会举办的目的和效果是复杂且多方面的,需要结合大学教育和学生成长的具体背景来看。

以下是一些更全面的分析角度:

1. "信息传递与支持 (Information & Support):"

"帮助学生顺利过渡:" 大学是人生的重要转折点。家长会向新生和家长介绍大学环境、规章制度、学业要求、校园文化、社团活动等,帮助学生和家长了解即将面对的新生活,减少陌生感和焦虑感。

"提供实用指导:" 会涉及住宿安排、安全教育、心理调适、财务管理、选课建议、毕业去向等信息,这些都是帮助学生独立生活、适应大学生活的必要支持。

"建立沟通桥梁:" 家长会为家长和学校、老师提供了一个初步建立联系的机会,方便未来在需要时进行沟通和协作,共同关注学生的成长。

2. "强调学生独立 (Emphasizing Student Autonomy):"

"大学教育的核心是培养学生的独立性:" 高等教育的目标不仅仅是传授知识,更重要的是培养学生的独立思考能力、自主学习能力、生活自理能力和解决问题的能力。家长会的核心信息往往也包含希望家长适度放手,相信学生能够独立应对大学生活的意图。

"避免过度干预:" 学校通过召开家长会(尤其是强调学生独立性的会),其实也是在向家长传递一个信号:

相关内容:

北大交大都开家长会,家长比高中还管得多?学生还能独立吗?

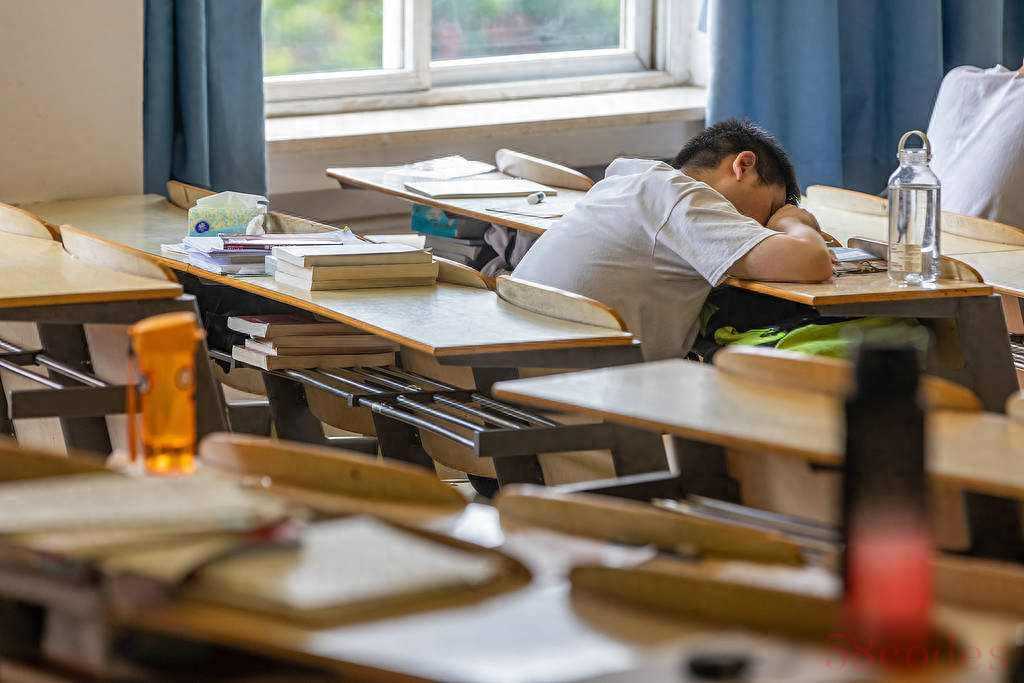

最近我去参加儿子大学的家长会,愣是被问蒙了。辅导员在台上说:“咱们得把孩子们照顾好,他们还小呢。”可我儿子都十八岁了,这称呼听着怪别扭。台下家长倒是兴奋得很,有人问宿舍床能睡几个人,有人打听食堂饭菜贵不贵,还有位家长直接问能不能让老师拍孩子上课的照片发群里。我心想这哪是大学啊,活脱脱是重点中学的翻版。散会后我翻手机新闻,北大、浙大、中大都在开家长会。网上有人嘲讽说活久见,还有人担心这样下去大学生要变成巨婴。上海交大的老师回应说是为了家校共建,可细想想,共建个啥呢?以前老师教学生,现在得教家长怎么给孩子报课程、找实习,连请假都要父母出面。有辅导员发牢骚说,现在高校和家长把大学生当初中生养,24小时盯着安全,连学生自己想锻炼机会都没。 我表弟就是个例子。他去年上大学后,他妈天天盯着家长群里的消息,发现儿子没按时吃饭立马打电话唠叨。有次表弟想找份兼职,他妈直接给辅导员打电话问能不能推荐。表弟说:“我感觉高中毕业来大学,除了地方变了,管我的人更操心了。”这话听着扎心,可不就是在说现在的事吗?学校为啥要搞家长会?有人说是为了安全。去年某大学学生抑郁住院,校方第一时间联系家长,这做法挺对。但有些学校可能另有考量——要是学生出事,家长早就在群里盯着,处理起来也能把责任分一半给家长。这逻辑听着让人不舒服,可现实中确实有学校这么想。家长群成了一道安全阀,学校省心,家长放心,唯独学生成了没人管教的中间人。家长为啥这么惯着孩子?我看主要是怕。怕孩子吃不好睡不好,怕成绩下滑,怕找不到好工作。有位父亲告诉我:“我给孩子转了十万生活费,生怕他哪天不够用。”可钱给多了孩子乱花钱,话唠多了孩子不乐意听。三联生活周刊报道过,现在有的家长连孩子选什么专业都要参与,这哪是大学啊,简直是家庭作业的延伸。

我表弟就是个例子。他去年上大学后,他妈天天盯着家长群里的消息,发现儿子没按时吃饭立马打电话唠叨。有次表弟想找份兼职,他妈直接给辅导员打电话问能不能推荐。表弟说:“我感觉高中毕业来大学,除了地方变了,管我的人更操心了。”这话听着扎心,可不就是在说现在的事吗?学校为啥要搞家长会?有人说是为了安全。去年某大学学生抑郁住院,校方第一时间联系家长,这做法挺对。但有些学校可能另有考量——要是学生出事,家长早就在群里盯着,处理起来也能把责任分一半给家长。这逻辑听着让人不舒服,可现实中确实有学校这么想。家长群成了一道安全阀,学校省心,家长放心,唯独学生成了没人管教的中间人。家长为啥这么惯着孩子?我看主要是怕。怕孩子吃不好睡不好,怕成绩下滑,怕找不到好工作。有位父亲告诉我:“我给孩子转了十万生活费,生怕他哪天不够用。”可钱给多了孩子乱花钱,话唠多了孩子不乐意听。三联生活周刊报道过,现在有的家长连孩子选什么专业都要参与,这哪是大学啊,简直是家庭作业的延伸。 我觉得问题出在边界上。大学生是成年人,学校该管学习就业,家长该当参谋不该当管家。我家儿子说想参加辩论队,我直接让他自己去找社团招新表。以前我总想替他打听报名时间,现在想想还是让他自己摔摔跟头好。可我发现周围多数家长做不到这点,他们习惯了控制,就像孩子还在上初中似的。有些大学开始反思了。听说北航推出了“学生自主权清单”,辅导员不能随便联系家长,除非学生主动授权。还有老师上课第一件事就强调:“从今天起你们是成年人,问题自己解决。”这种改变虽然慢,但总比把大学生当小孩强。教育部今年还出了新文件,说大学得尊重学生隐私,这政策要是能落实,或许能拦住些过分的家长。现在看那些天天催辅导员发上课照片的家长,我就觉得好笑又心酸。孩子上大学不是来养老的,是来长本事的。有个心理咨询师告诉我,现在因为家长管太多来咨询的学生多了三分之一,有人连食堂打饭都要家长视频指导。这哪是在爱孩子,简直是害孩子。我总在想,现在的大学是不是本末倒置了?以前说大楼里要有大师,现在倒好,楼里楼外都是保姆。家长群消息不断,辅导员成了调解员,学生倒成了被过度保护的小孩。要说解决办法,得从两头改——学校别把安全当借口推卸责任,家长别把管孩子当勋章戴在胸前。可要做到这点,怕是没那么容易。

我觉得问题出在边界上。大学生是成年人,学校该管学习就业,家长该当参谋不该当管家。我家儿子说想参加辩论队,我直接让他自己去找社团招新表。以前我总想替他打听报名时间,现在想想还是让他自己摔摔跟头好。可我发现周围多数家长做不到这点,他们习惯了控制,就像孩子还在上初中似的。有些大学开始反思了。听说北航推出了“学生自主权清单”,辅导员不能随便联系家长,除非学生主动授权。还有老师上课第一件事就强调:“从今天起你们是成年人,问题自己解决。”这种改变虽然慢,但总比把大学生当小孩强。教育部今年还出了新文件,说大学得尊重学生隐私,这政策要是能落实,或许能拦住些过分的家长。现在看那些天天催辅导员发上课照片的家长,我就觉得好笑又心酸。孩子上大学不是来养老的,是来长本事的。有个心理咨询师告诉我,现在因为家长管太多来咨询的学生多了三分之一,有人连食堂打饭都要家长视频指导。这哪是在爱孩子,简直是害孩子。我总在想,现在的大学是不是本末倒置了?以前说大楼里要有大师,现在倒好,楼里楼外都是保姆。家长群消息不断,辅导员成了调解员,学生倒成了被过度保护的小孩。要说解决办法,得从两头改——学校别把安全当借口推卸责任,家长别把管孩子当勋章戴在胸前。可要做到这点,怕是没那么容易。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏