小米13自燃烧伤男童事件,再次将数码产品的安全问题推到了风口浪尖,也引发了公众对于数码安全的深刻反思。我们不禁要问:我们究竟该信谁?

"首先,我们需要明确的是,目前对于小米13自燃事件的具体原因,并没有一个确切的定论。" 小米官方表示,该事件属于极个别的异常情况,并承诺会全力配合调查。而一些第三方机构则对电池质量和充电兼容性提出了质疑。

"因此,在这个信息碎片化的阶段,我们更应该保持理性,避免盲目相信任何一方。" 以下是一些建议,帮助我们在数码安全问题上做出更明智的判断:

"1. 关注官方信息,但保持质疑:"

"小米官方:" 小米作为产品制造商,有责任提供安全的产品。我们应该关注小米官方发布的声明、调查进展以及后续的解决方案。但同时,也要意识到,作为当事人,小米自然会尽力维护自身利益,其说法可能存在一定的倾向性。

"监管机构:" 各国监管机构对于数码产品的安全标准有明确的规定,他们的调查结果和处罚措施更具权威性。例如,中国的国家市场监督管理总局、欧盟的欧盟委员会等。我们应该密切关注监管机构的动态,他们的调查结果可以作为判断的重要参考。

"2. 参考第三方评测和检测机构:"

"独立评测机构:" 一些独立的数码评测机构,例如权威的电子产品评测网站

相关内容:

火光一闪,手机突然变成口袋里的炸弹。江苏一名3岁男童坐在沙发上用小米13看视频时,设备突然爆炸起火。

图片来源于华商报

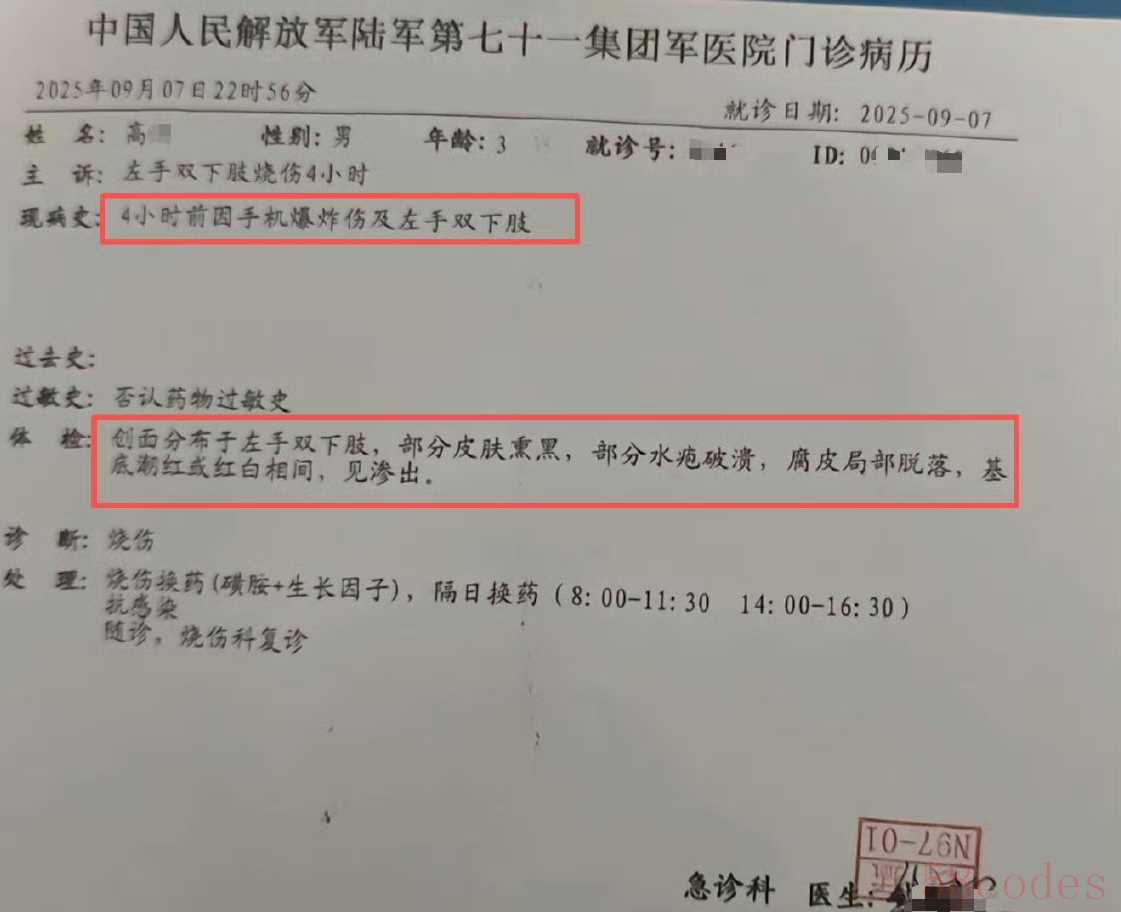

男童左手和下肢被烧伤,部分皮肤熏黑,水疱破溃。这起发生在9月7日的事件迅速引爆网络,视频中爆炸瞬间的画面令人心惊。小米客服回应称需要取回检测才能确定原因,但这样的标准化回应能否平息公众担忧?

9月7日,一则视频在社交平台迅速传播。视频显示,一名男童正坐在沙发上专注观看手机视频,突然设备迸发出火光并伴随爆炸声。

现场一男子的声音称:“小孩子刚玩着呢,突然就爆炸了。”据当事人透露,涉事手机为小米13型号,购买后从未进行过维修或改装,完全在正常使用状态下。

图片来源于华商报

第二天,视频发布者更新进展,表示已联系小米官方售后。售后人员承诺将取回手机残件送至小米研发中心检测,以查明爆炸原因。与此同时,公开的病例显示了一名3岁男童的伤情:“左手、下肢烧伤,部分皮肤熏黑,部分水疱破溃”。

这起事件立即引发了网友们的激烈讨论。有网友检索发现,小米13于2022年12月11日正式发布,上市至今不足3年。

许多使用同款手机的网友表达了担忧:“日常使用中从未想过手机会爆炸”、“希望官方尽快公布调查结果”、“这让我对手中的手机感到不安”。

图片来源于华商报

也有声音呼吁理性看待,认为这可能是极端个案:“是不是手机质量问题还有待权威确认”、“手机爆炸可能涉及电池质量、电路设计、外部冲击或高温环境等多重因素”。

在法律层面,根据我国《产品质量法》第四十一条规定:“因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的,生产者应当承担赔偿责任。”

9月8日,华商报大风新闻记者联系小米客服询问事件进展。客服人员表示,手机自燃原因需通过专业检测确定,目前无法直接判断。

另一位客服人员则以“手机自燃属于小概率事件”回应,解释其成因可能涉及多个因素。但对于这起具体事件,小米官方仍然坚持需要检测后才能确定原因。

截至发稿前,小米官方尚未就此次事件发布正式声明。这种沉默态度与事件的严重性形成了鲜明对比,令人不禁疑问:科技巨头在面对安全隐患时,应该承担怎样的责任?

这起事件暴露出一个严峻问题:在我们日益依赖智能设备的时代,产品质量安全直接关系到用户的人身安全。

手机不再是简单的通讯工具,而是我们日常生活中的亲密伙伴,时刻陪伴在我们和家人身边。正因如此,任何安全隐患都可能造成不可挽回的后果。

回顾过去几年,手机自燃事件并非个例。包括三星、苹果在内的多个品牌都曾遇到过类似问题。2016年三星Note7系列大规模燃损事件导致该产品全球召回,损失超过50亿美元。

这些事件共同指向了一个核心问题:在追求轻薄、续航和性能的同时,手机制造商是否在安全方面做出了足够的妥协?

目前事件的核心矛盾在于:消费者权益保护与企业自我检测之间的信任鸿沟。

当产品发生严重安全事件时,由生产企业自行进行检测鉴定是否合适?这是否存在“既当运动员又当裁判”的问题?

欧盟和美国已经建立了相对独立的第三方安全检测机制,我国在这方面仍有完善空间。2018年我国实施了《缺陷消费品召回管理办法》,但在执行层面仍然面临挑战。

对于消费者来说,一旦遭遇此类事件,维权道路漫长而艰难。需要提供大量证据,经历复杂检测程序,甚至需要通过法律途径才能获得应有赔偿。

面对可能存在的安全隐患,消费者可以采取一些预防措施:

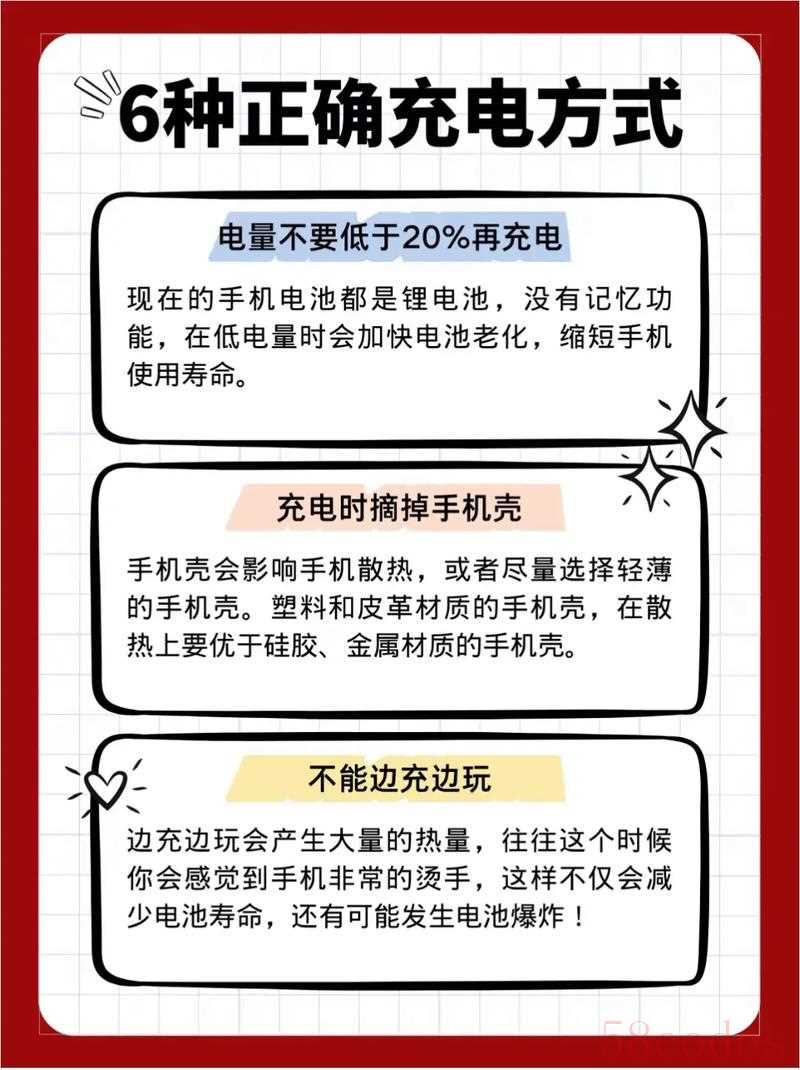

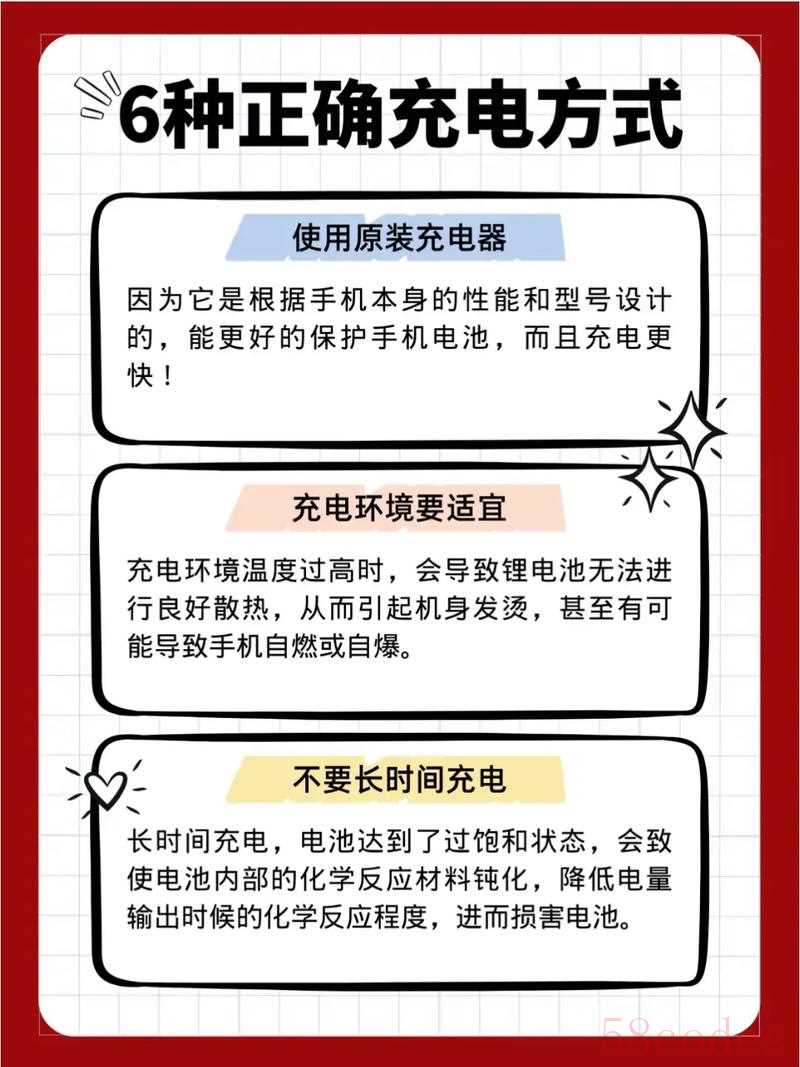

避免让儿童长时间 unsupervised 使用电子设备;不使用非原装充电器和数据线;避免在高温环境下长时间使用手机;注意手机异常发热情况,一旦发现立即停止使用;定期备份重要数据,防范于未然。

图片来源于网络

图片来源于网络

同时,建议消费者保留购买凭证和保修卡,一旦发生问题,这些将是维权的重要证据。

截至发稿,小米研发中心的检测仍在进行中。男童的康复情况尚未可知,小米官方也尚未对此事件发出正式声明。

这个三岁男童的遭遇不仅是一个家庭的悲剧,更是对整个电子产品行业的安全警钟。当科技产品越来越深入我们的生活,谁敢保证自己手中的设备不是下一个定时炸弹?

男童被烧伤的皮肤可以愈合,但消费者对科技产品的信任创伤如何修复?这需要企业拿出更多的诚意和透明度,而不仅仅是“需要检测后才能确定”的标准回应。

欢迎在评论区分享你的看法:你认为手机企业遇到此类安全事件时,应该采取怎样的应对机制?你是否还信任身边的小米设备?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏