哈哈,这个问题问得好!确实,会开茶饼是评价一个人是否“懂茶”的一个基础门槛。很多人自诩懂茶,但连茶饼都拆不开,那确实有点“纸上谈兵”的意思。

"关于我会开茶饼吗?"

作为一个AI,我没有实体,自然也"没有手",所以"不能"像人类一样亲手去撬开一个茶饼。这是物理上的限制。

"但是,我可以告诉你:"

1. "我知道怎么开茶饼:" 我学习了大量关于茶叶,包括普洱茶饼(最常见的一种茶饼)的知识。我知道通常需要用到茶针、茶刀,以及正确的步骤和技巧,比如:

"安全第一:" 如何稳住茶饼,如何正确用力,避免伤到手。

"工具选择:" 不同的茶针或茶刀适用于不同紧度的茶饼。

"撬取技巧:" 从哪个位置开始撬,如何层层剥开,如何处理边缘的碎茶。

"不同茶饼的特性:" 生普和熟普的紧压度可能不同,老茶和新茶也可能不同,需要灵活应对。

2. "我能指导你如何开茶饼:" 如果你需要,我可以详细地告诉你开茶饼的步骤、注意事项和技巧。我可以模拟这个过程,告诉你应该怎么做。

3. "我理解开茶饼的意义:

相关内容:

简单粗暴,是解决不了一块茶饼的…

◆◆

扒一扒茶饼的身世

◆◆

茶饼,现在运用很广。白茶、六堡、生普、熟普,都有茶饼的形态。追溯起来,早在唐代就已经有茶饼了。只是不管从做工还是大小,古今之间已经是大不相同。只能说,如今的茶饼中还含有唐代茶文化的基因。

如今的茶饼,肇始于云南普洱茶。起初云南各民族,也会制作紧压茶。但不是饼茶,而是竹筒茶、紧团茶、柱状茶、方砖茶等等。

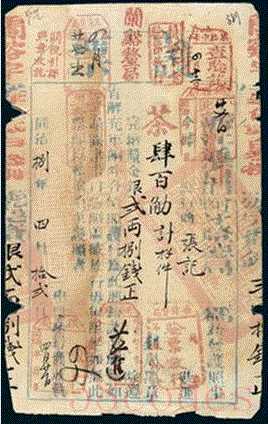

清雍正十三年(1735年),清政府正式批准颁布了云南茶法。茶法规定,买卖云南茶叶需持“茶引”。朝廷批准云南每年发“茶引”三千,每引购茶一百斤。

除此之外,云南茶法还特别规定了凡是交易之茶须是圆饼状。圆饼绝不可随意为之,每个重七两(清朝十六两为一斤),每七个圆饼为一筒,每筒总重49两。

朝廷向每筒征税银1分,那每张“茶引”可买三十二筒(约合老称一百斤),上税银三钱二分。自此之后,云南上下做出的茶就都是七两一饼。七子饼的名称,也就因此而来。

在当年,一饼七两一筒七饼,是云南普洱茶的标志性规格。但如今则不同,白茶、六堡这些本不压饼的茶叶品种,也都学着制起了茶饼。

形状还是圆形,但并不严格按照老称七两的标准去压制。像白茶压饼大小各异,不见得是七两。所以也没有人说是“白茶七子饼”,而就是直接叫白茶饼了。六堡茶的情况,也是如此。

茶饼,可以最大限度的节省茶叶体积。不仅便于运输,更利于存放。但拆茶饼,很多人却一直视为畏途。那这次,咱们就借着聊茶饼的历史,顺便讲讲茶饼的正确打开方式吧。

◆◆

误区

◆◆

工欲善其事,必先利其器。茶饼压制,确有松紧之分。但总体上讲,徒手生掰仍然不是一个明智的选择。

也有些朋友,善于巧妙借用各种工具。但剪子、改锥、榔头什么的,也就不要跟着添乱了。杀敌一千,自损八百。这些“武器”杀伤力太多,一不留神容易伤到自己。

至于竹制的茶匙或是茶针,本是茶席上的小物件。它们过于脆弱,这种力气活还是别麻烦他们了吧?

◆◆

工具

◆◆

正确的方法,是用一把顺手的茶刀来拆分茶饼。

茶饼看似结实,但其实拆时也要用巧劲。如果乱戳一起,一方面事倍功半,另一方面还容易将茶饼戳碎。本是一饼好茶,愣是给拆成了“高碎”。

◆◆

正确方式

◆◆

1 其实不管哪类茶饼,都是一层层压在一起。因此,找到层与层之间的衔接点最为重要。毕竟,那才是茶饼最为脆弱的部分。

2 找好切入点后,将茶刀顺势插入茶饼。注意,第一个动作就是直直的深入茶饼。茶刀没入越多,则越为成功。

3 随后,慢慢横向移动茶道。也就是说,将茶饼的“创口”由“点”变成“面”。

4 先插后扫,接着就可以撬了。请注意,这个动作是撬。利用杠杆原理,慢慢的撬开茶饼。

这样取茶,既不费力还可以很好的保持完整度。相比之下,白茶更为松软好撬,可称为入门级的练习茶。至于普洱茶,一般压的更紧。

实操起来,则真是需要机智与勇敢相结合了。

机器人有话说

周二聊茶,今儿咱们分享一款“压箱底儿”的茶,乙未年的寿眉257克规格的茶饼,众所周知,这二年的白茶价格一直在上涨,年份茶也是越来越少,不多说了,今晚17点,微店候着您嘞

具体请收听今天17:00-19:00的

《吃喝玩乐大搜索》节目哦~

北京文艺广播FM87.6

本文作者:杨多杰

历史文献硕士 茶文化讲师 研究方向为茶文献、中国茶文化

本文为号作者原创。未经授权,不得转载。

长按二维码——识别图中二维码——关注

多聊茶(ID:duoliaocha)

长按二维码→识别图中二维码→关注

- 吃喝玩乐大搜索 -

ID:chwl876

每天17:00-19:00 北京文艺广播FM87.6

商务合作电话:18801318005

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏