这确实是近期围绕ofo小黄车最引人关注的问题。根据你提到的几个关键点:搬离总部、资金吃紧、抵押自救,我们可以分析一下小黄车目前的困境和未来的可能性:

1. "搬离总部 (Leaving the Headquarters):"

"含义:" 这通常意味着公司遇到了严重的财务或管理问题,无法维持在高成本的总部运营。

"影响:" 总部是公司运营的核心,搬离可能意味着精简团队、削减成本,或者公司正在寻找更便宜的办公地点以节省开支。这本身是一个警示信号,表明公司内部可能已经非常困难。

2. "资金吃紧 (Strapped for Funds):"

"含义:" 这是核心问题。资金是企业的血液,资金吃紧意味着公司可能面临支付员工工资、供应商款项、维持运营(如车辆维护、电费等)的困难。

"影响:" 资金链断裂是很多初创公司或陷入困境的公司最终倒闭的直接原因。资金吃紧会导致运营效率下降,无法应对市场变化,甚至引发裁员。

3. "抵押自救 (Bailing out by Collateralizing Assets):"

"含义:" 公司可能将其拥有的资产(如办公楼、设备、甚至未来收益权等)抵押给银行或其他金融机构,以获得紧急资金来维持运营。

"影响:" 这是一种高风险的“续命”

相关内容:

最近,关于ofo小黄车(以下简称“小黄车”)的动向备受关注。小黄车是否真要黄了?小黄车还能骑多久?

据中国证券报报道,已有多个合作厂家早已停产小黄车,北京小黄车员工陆续从总部理想国际大厦搬至中关村互联网金融中心5层。

实际上,小黄车最近传闻不断。此前有媒体报道“ofo开始准备破产重组方案”,对此,小黄车回应称,“破产重组”的说法是无稽之谈,ofo目前仍在保持独立运营,各项业务推进正常且有序。

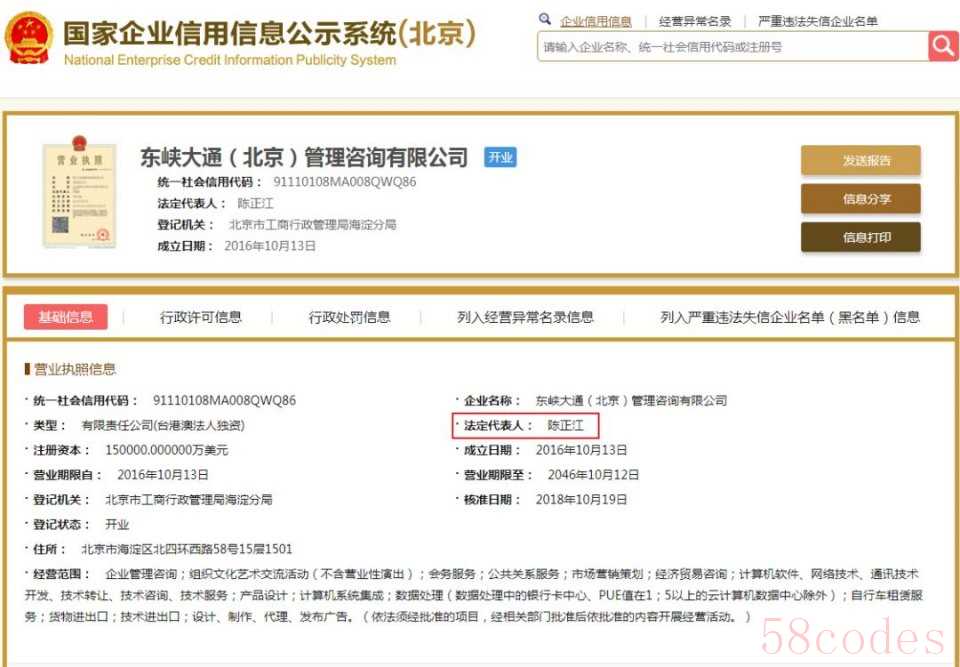

国家企业信用信息公示系统显示,东峡大通(北京)管理咨询有限公司法定代表人10月19日核准变更为陈正江。对此,小黄车表示,法定代表人的变更仅是ofo内部正常的人事变动,公司的实际控制人仍为戴威。

小黄车的未来走向仍然未知。

搬离总部

11月5日上午9点多,记者来到中关村互联网金融中心,在工作人员的指引下,记者来到5层小黄车办公地点。一走进办公室,映入眼帘的是堆积满满的用品。

记者等待观察半个多小时发现,小黄车员工陆续前来上班,但多数办公位仍然闲置。

11月5日上午十点,小黄车位于中关村互联网金融中心5层的办公室

一位楼层保洁员对记者表示:“这边是从总部搬过来的,这几天都在(往这里)搬。”对于小黄车总部是否搬到这里,一位员工也给出了肯定的。

据理想国际大厦的一位工作人员介绍,10层和11层以前是小黄车的办公地点,后来小黄车搬到15层和20层。记者来到理想国际大厦10层和11层发现,两层玻璃门上仍有“小黄车随时可以更轻松”的宣传标语,但玻璃大门紧闭。

记者进入15层,刚好碰见一位小黄车员工搬东西走出。记者上前与其交谈起来,对于是不是不在这里办公了,该名小黄车员工对记者表示:“换地了,分好几个办公的地方。”

但在20层,仍有一位员工在室内门口坐着,不过该名工作人员并不愿意透露太多。

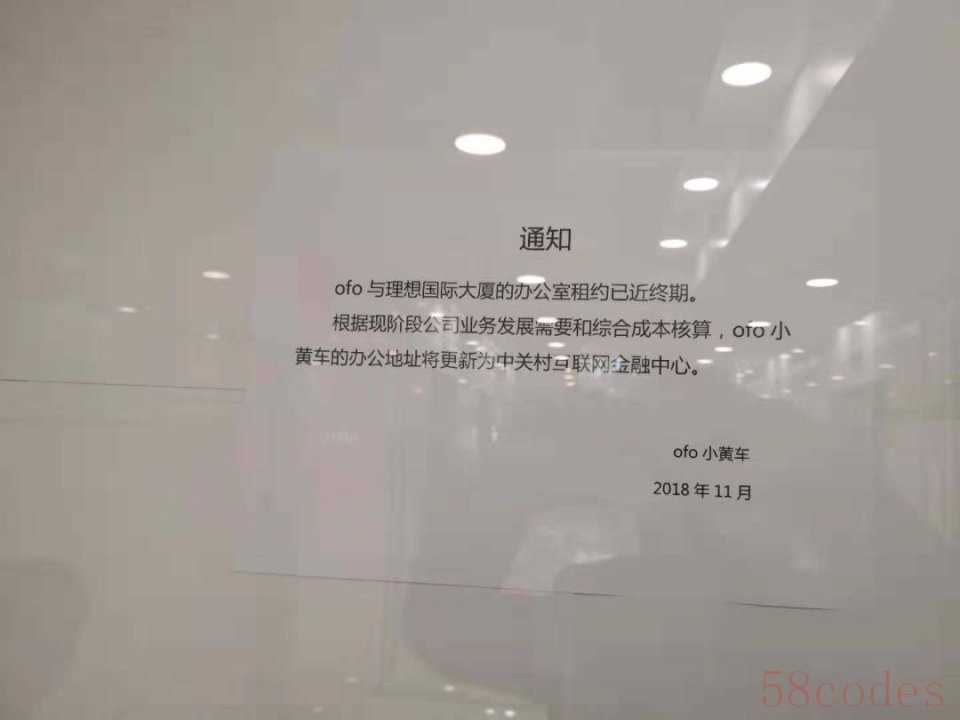

小黄车缘何从总部搬离?在15层的玻璃门上,对于搬离总部,小黄车给出了答案:“ofo与理想国际大厦的办公室租约已近终期。根据现阶段公司业务发展需要和综合成本核算,ofo小黄车的办公地址将更新为中关村互联网金融中心。”

理想国际大厦15层

小黄车官网公布的融资情况

资金吃紧

去年12月,据多家媒体报道,摩拜与ofo遭遇资金链危机,并有合并的消息传出。长期关注互联网领域的媒体人葛迦分析,这是由于两家共享单车巨头疯狂抢占市场占有率以及争夺市场用户数量所致。

“随着共享行业的日渐饱和,资本市场几乎无人再愿入局。加之冬季天气渐冷,共享单车日活跃的用户和骑行收入逐渐减少,而运维成本的折损和维护的困难却逐步增加,大幅度加剧了资金链紧张,迫使ofo和摩拜不得不以‘合并’为前提接触。但由于利益分割不均和理念不同,合并计划最终无奈‘流产’。”葛迦称。

戴威更大的野心是要把整个单车业务迈向国际化。早在2016年,ofo便选择将海外市场的首站定在新加坡,很快又进入了美国、英国和澳大利亚等国家。去年年底,ofo的业务已经扩展到了20个国家50个城市。然而,今年7月起,ofo逐渐从多个海外市场撤退,10月底,ofo正式确认停止日本市场的服务。

在大多数行业专家看来,ofo海外撤退的原因在于资金吃紧,戴威主张独立发展的形式并不乐观。10月上旬,ofo核心人士的一份投资意向书被媒体爆出,称滴滴在8月份,曾提出以20亿美元的估值收购ofo。对此,滴滴坚决否认,并表示从未有过收购ofo的意向,同时,还承诺未来将继续支持ofo其独立发展,也不会行使一票否决权。滴滴收购的传闻没过多久,另一则传闻也铺天盖地而来——哈啰出行欲以1:5到1:2.5的折股比例并购ofo。而对于外界“收购”的传言,ofo始终保持沉默。

抵押自救

ofo的运营模式曾在去年创造了多次商业上的奇迹,将共享模式进行了创新性的使用,一度成为最热门的焦点。

去年3月初,ofo宣布获得4.5亿美元的D轮融资,创造了共享单车行业单笔最高融资纪录,同时也成为行业估值最高的独角兽公司。彼时,ofo曾向市场公布“在某些方面,公司已经有了最高40%的净利润”。

距离D轮融资4个月后,ofo再次宣布完成超过7亿美元的新一轮融资,原滴滴高级副总裁付强正式加入ofo,担任执行总裁。业界对此一致认为,两家公司的关系,处于一个相当良好的方向发展,滴滴作为ofo多次融资的领头者,拥有ofo一定的董事席位。

可惜,好景不长,今年1月下旬,滴滴旗下的青柠单车宣布成立,与ofo形成正面竞争。一边是投资方的“抛弃”,一边是资金紧张的传言不断,“融资明星”ofo如何拿钱“自救”成为众人的关注点。彼时,网传ofo会完成一笔由阿里主导的10亿美元融资,但这一消息并没能得到双方证实。

直到今年2月初,戴威通过动产抵押的方式,先后两次将其资产共享单车作为质押物,换取了阿里巴巴共计17.7亿元人民币。这一次17.7亿元人民币背后的方式,却十分的耐人寻味。葛迦对法治周末记者介绍,动产抵押指的是一种债务人或者第三人,以动产不转移占有,而提供担保的抵押形式,“也就是说,ofo用对小黄车的所有权向阿里进行动产抵押得到资产”。

记者检索发现,第一笔质押时间为2月5日,ofo把位于北京、深圳、上海、广州四地的400多万的自行车作为资产,抵押给蚂蚁金服关联公司,债权数额为5亿元人民币。2月12日,ofo又以浮动数量的共享单车为筹码,向浙江天猫技术有限公司换取了12.7亿元人民币。“企业一般情况下是不会选择资产抵押的方式来筹集资金的,通过质押得到资金,在一定时间内需要达到约定的盈利或者市场份额要求,如果没有达到,那么将连本带利、净身出户。这无疑算是一种背水一战的方法。”葛迦谈道。

过度扩张

ofo的运营问题,也一直遭诟病。例如,ofo单车的简易锁频频遭到破坏,大幅度降低了用户体验的满意度。尽管ofo不断加大投放,但单车数量却不见增加。记者注意到,在北京市多个地铁口、小区外,原本密密麻麻停放的小黄车,如今单车的数量只剩下寥寥无几。

▲ofo用户退押金界面截图。 资料图

而在一些网络论坛上,还有不少用户发帖投诉称,在ofo客户端页面申请退押金后,等待数日,钱始终不见退回。更有多名用户抱怨,ofo任意延长退押金周期时间,由原来1至10个工作日延长至1至15个工作日。对于用户投诉的问题,ofo公关部负责人对此未作出任何解释。艾媒咨询集团创始人CEO张毅认为出现上述情况,对于ofo来说影响是非常致命的,尤其是押金难退的问题,直接导致用户失去了信心。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为,ofo不能一心追逐资本。要意识到用户才是“真上帝”,而资本只会跟着“真上帝”走。如果留不住“真上帝”,资本这个“假上帝”也会离开。

互联网观察家丁道师也指出,ofo盲目追求市场占有率,忽视用户体验,导致运营问题频发,反过来又影响了市场占有率:“ofo用资本把原本需要5年甚至10年的发展模式短期内速成了。这显然欲速则不达。很多企业经过疯狂的扩张过程后,必须要加强从产品到体验再到服务全流程的规范,而ofo没有做到。它的思路是先打败主要对手,再完善服务和产品。ofo用10%的精力在修炼内功和产品,90%的精力用在抢夺市场,本末倒置,最终自食其果。ofo用钱把市场打开,却是帮助竞争对手培育了用户,最终赔了夫人又折兵。”

“未来共享单车的发展重点可能不是规模,而是精益化的管理。”,“只有解决了烧钱竞争的问题,才能让企业回归正常商业模式。应当鼓励合并,按照自然垄断的角度去约束和管理。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏