我们来梳理一下手机屏幕发光材料的进化史,见证从“间接发光”到“主动发光”的伟大转变。

手机屏幕发光材料的进化,核心是"发光原理"和"显示技术"的革新,其目标是追求更高的亮度、更广的色域、更低的功耗、更快的响应速度以及更轻薄的设计。这个过程大致可以分为以下几个阶段:

"第一阶段:间接发光 - 外部光源照射 (TFT-LCD 的时代)"

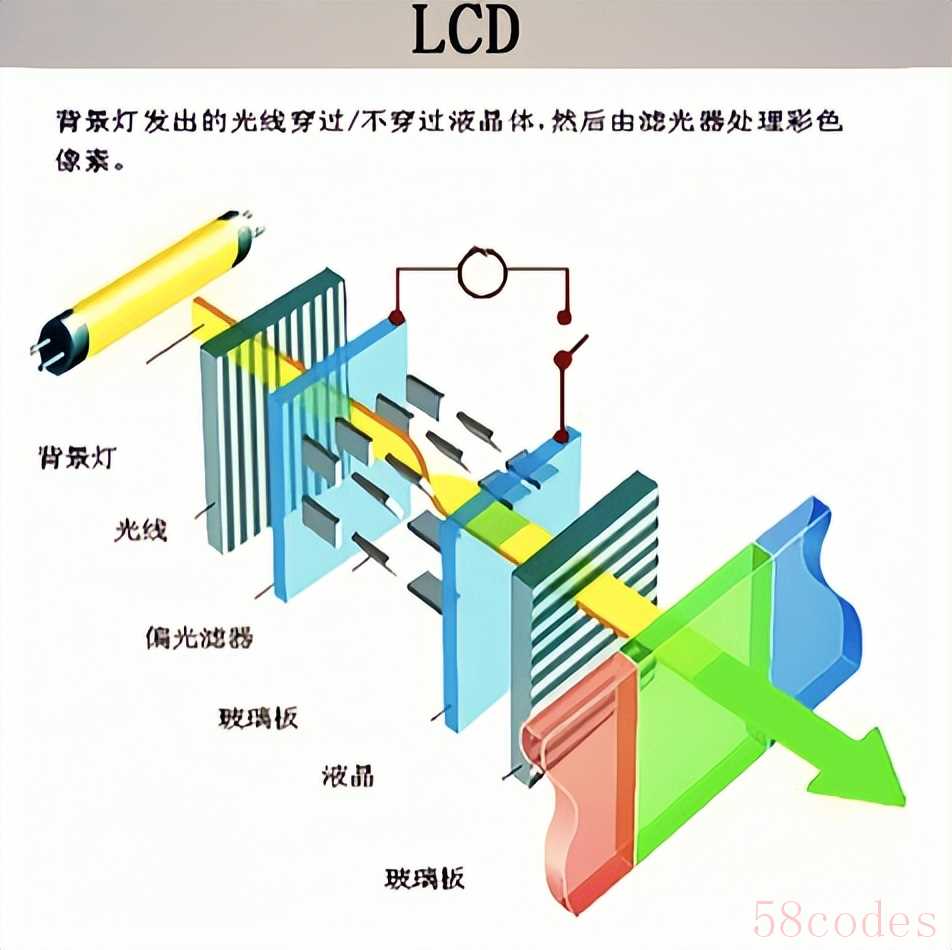

"代表技术:" Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display (TFT-LCD),即我们熟知的 LCD 屏幕。

"发光原理:"

1. "背光模组 (Backlight Unit, BLU):" 屏幕本身不发光。在液晶面板的背后,有一个独立的“背光模组”负责提供光源。

2. "光源类型演变:"

"冷阴极管 (CCFL - Cold Cathode Fluorescent Lamp):" 早期 TFT-LCD 屏幕普遍使用 CCFL 作为背光源。它是一种荧光灯,需要较高的电压启动,发光效率相对较低,且发热量较大,亮度均匀性控制也较难。

"LED (Light Emitting Diode):" 随着技术发展,CCFL 逐渐被 LED 取代。LED 作为背光源具有体积小、功耗低、寿命长、响应速度快、发光效率高

相关内容:

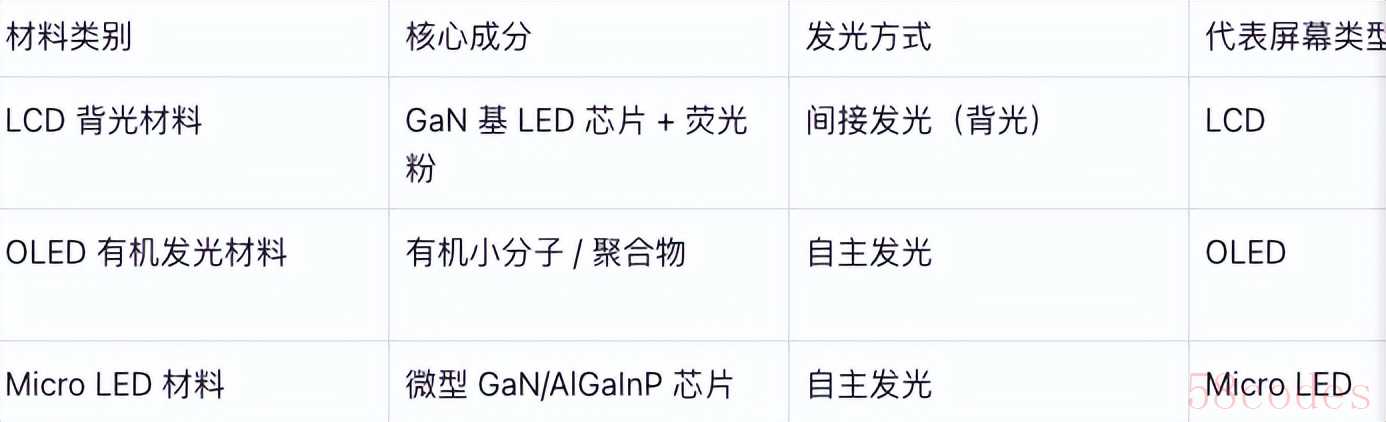

手机屏幕是我们日常使用手机时交互最频繁的部分,屏幕显示效果的好坏,背后离不开发光材料的支撑。目前,手机屏幕主流的发光材料主要分为三大类,分别是LCD 屏幕专用的背光材料、OLED 屏幕核心的有机发光材料,以及近年来逐渐兴起的Micro LED 屏幕无机发光材料。这三类材料在成分、结构和发光原理上差异明显,而这些差异直接决定了屏幕的亮度高低、对比度强弱、耗电量多少以及使用寿命长短等关键性能。

一、LCD 屏幕背光材料:“间接发光” 的基础:LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)的核心特点是自身无法发光,必须依靠背光层提供光源才能显示画面。因此,LCD 屏幕的发光材料主要服务于 “背光系统”,核心由LED 背光芯片和光学膜材两部分组成。

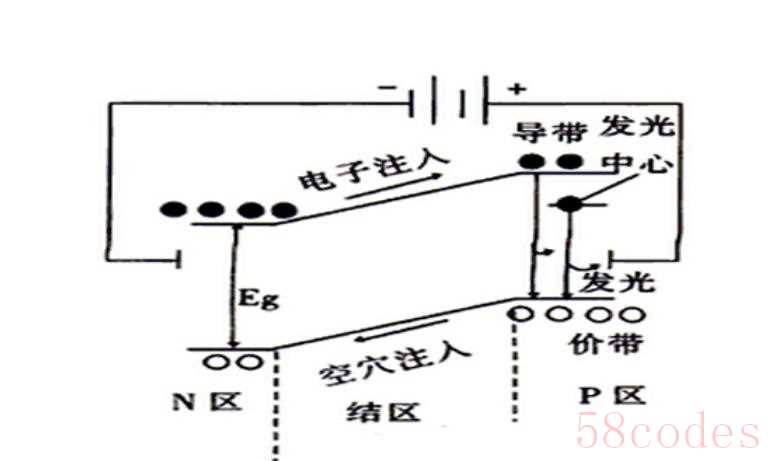

1. 核心材料:LED 背光芯片:如今,手机 LCD 屏幕的背光光源早已告别传统的 CCFL(冷阴极荧光灯),全面改用 LED(Light-Emitting Diode,发光二极管)。LED 背光的核心是无机半导体芯片,最常用的材料是氮化镓(GaN)基化合物,比如 InGaN/GaN 量子阱结构。这类材料属于 “直接带隙半导体”,简单来说,就是电子在导带和价带之间移动时,能直接释放出光子,不需要借助其他粒子帮忙,所以发光效率更高。

2. 发光原理:电子 - 空穴复合发光

LED 背光芯片的发光过程,可以拆解为三个关键步骤,理解起来并不复杂:首先载流子注入:当电流流过半导体芯片时,外部电场会把电子从 n 型半导体(也就是导带)送到量子阱区域,同时也会把空穴从 p 型半导体(也就是价带)送到量子阱里;其次载流子复合:在量子阱的 “束缚” 下,电子和空穴会相互结合,从能量较高的激发态回到能量较低的基态;最后光子释放:在这个 “回落” 过程中,电子减少的能量会以光子的形式释放出来。而光子的波长(也就是我们看到的光的颜色),由半导体材料的禁带宽度决定。举个例子,通过调整 InGaN 材料中铟(In)的含量,就能让它发出从蓝色到绿色的光。

不过,单个 LED 芯片通常只能发出一种颜色的光(大多是蓝光),所以 LCD 背光系统还得搭配荧光粉和光学膜材。荧光粉的作用是把蓝光转换成白光,而光学膜材(比如扩散膜、增亮膜)能让光线分布更均匀,同时提升屏幕亮度。最后,再通过液晶分子像 “光开关” 一样控制每个像素的明暗,就能呈现出我们看到的画面了。

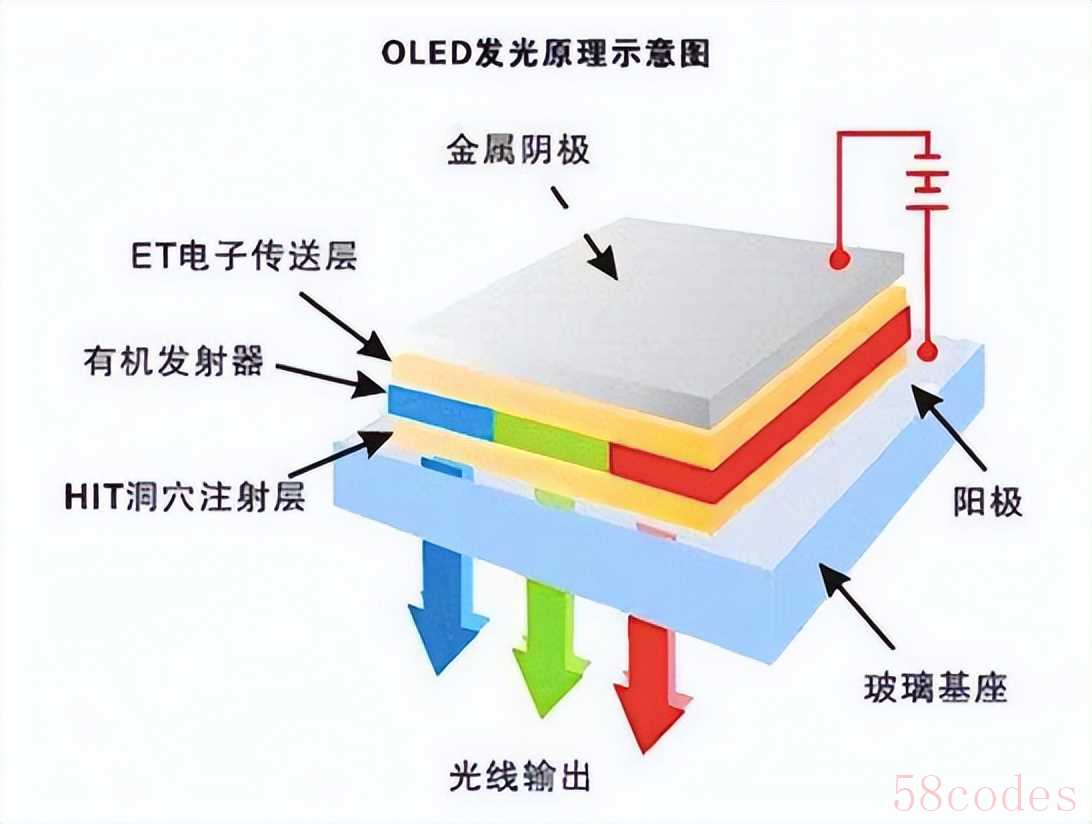

二、OLED 屏幕有机发光材料:“自主发光” 的革命:OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)最大的亮点就是 “像素级自主发光”,不需要背光层,这也是它显示效果出色的关键。它的核心发光材料是有机小分子或聚合物,根据发光机制的不同,主要分为荧光材料和磷光材料两大类。

1. 材料分类:从荧光到磷光的升级

荧光材料:这是早期 OLED 屏幕常用的材料,比如能发绿光的 Alq₃(三(8 - 羟基喹啉)铝)、能发蓝光的 DPVBi 等有机小分子。这类材料发光,主要依靠 “单线态激子”(电子和空穴的自旋方向相反)的跃迁。但根据自旋统计理论,单线态激子的生成概率只有 25%,所以发光效率比较低,现在多用于中低端手机的 OLED 屏幕(比如早期的三星 AMOLED 屏幕)。

磷光材料:为了解决荧光材料效率低的问题,科学家研发出了磷光材料,比如能发绿光的 Ir(ppy)₃(三(2 - 苯基吡啶)铱)、能发蓝光的 FIrPic 等重金属配合物。它的优势在于能利用 “三线态激子”(电子和空穴的自旋方向相同)的跃迁。通过重金属原子的 “自旋 - 轨道耦合” 效应,三线态激子能转化成可以发光的激发态,激子利用率直接提升到 100%。这使得屏幕亮度更高、耗电量更低,现在已经成为旗舰手机 OLED 屏幕的核心材料(比如 iPhone 的 Super Retina XDR 屏幕)。

另外,为了实现全彩色显示,OLED 屏幕通常采用 “RGB 三色子像素” 设计,也就是每个像素都由红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)三种有机发光材料分别发光;还有一部分成本较低的 OLED 屏幕,会采用 “白光 OLED + 彩色滤光片” 的方案,通过白光激发滤光片产生三色光,但这种方案的显示精度和使用寿命,比 RGB 自发光方案要稍差一些。

2. 发光原理:有机分子的电致发光:OLED 的发光过程基于 “电致发光” 效应,简单来说就是通电后有机分子发光,具体可以分为四个阶段:首先载流子注入:在屏幕的阳极(透明导电层,常用材料是 ITO)和阴极(金属层,比如铝、镁银合金)之间加上电压后,阳极会注入带正电的空穴,阴极会注入带负电的电子;其次载流子传输:空穴会通过 “空穴传输层”(HTL,比如 TPD 材料)向发光层移动,电子则通过 “电子传输层”(ETL,比如 Alq₃材料)向发光层移动;然后激子形成:在发光层里,电子和空穴相遇并结合,形成 “激子”(处于激发态的电子 - 空穴对);最后光子发射:激子从激发态回到基态时,会把能量以光子的形式释放出来。不同结构的有机分子,对应的跃迁能量不同,所以能发出不同颜色的光。

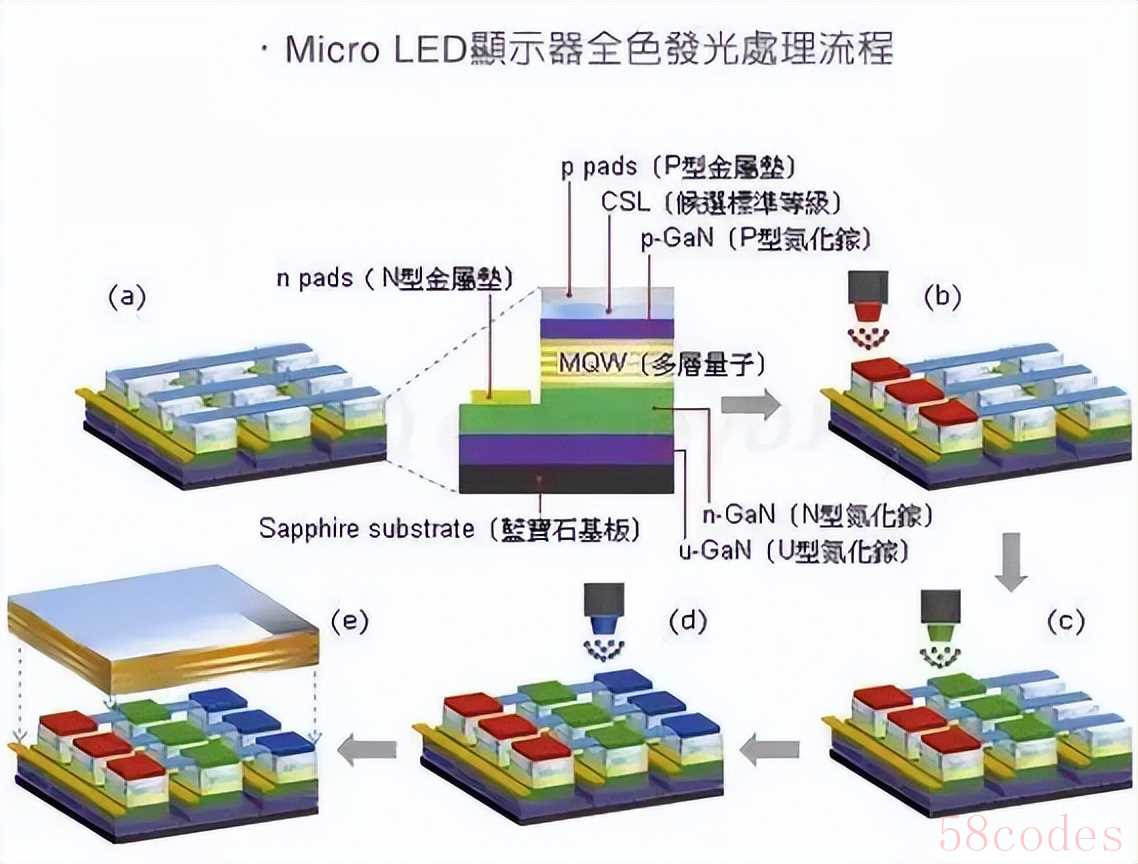

三、Micro LED 屏幕无机发光材料:“下一代显示” 的核心:Micro LED(微型发光二极管)是近几年备受关注的下一代显示技术,它的发光材料和 LCD 背光的 LED 芯片一样,都属于无机半导体材料,但在尺寸、结构和使用方式上有本质区别 ——Micro LED 的芯片尺寸通常小于 100 微米,能直接作为 “自发光像素” 使用,不需要背光层和液晶层。

1. 核心材料:氮化镓基微型芯片

Micro LED 的核心材料依然以氮化镓(GaN)基半导体为主,但通过 “外延生长” 和 “微缩工艺”,把传统的 LED 芯片切割成微米级的微型颗粒。具体来看:

蓝色和绿色 Micro LED:直接采用 InGaN/GaN 量子阱结构,通过调整铟(In)的含量来控制光的波长 —— 蓝光的波长约为 450nm,绿光约为 520nm;

红色 Micro LED:由于 InGaN 材料很难实现高效的红光(禁带宽度太窄会导致晶体质量下降),目前主流的解决方案有两种:一种是采用铝镓铟磷(AlGaInP) 材料,另一种是通过 “蓝光 Micro LED + 红色荧光粉” 转换实现红光。后者在成本控制和生产工艺上更容易实现量产(比如苹果正在研发的 Micro LED 屏幕就采用过类似方案)。

2. 发光原理:微型化的 “二极管发光”

Micro LED 的发光原理和传统 LED 其实是一样的,都是 “半导体载流子复合发光”,但因为芯片尺寸微型化,它的发光特性有了明显提升:

响应速度更快:微型芯片的电容和电阻更小,电子和空穴的复合速度更快,响应时间能达到纳秒级(比 OLED 的微秒级快得多),非常适合需要高频动态显示的场景,比如玩游戏、使用 VR 设备;

亮度和寿命更高:无机半导体材料的耐高温、抗老化性能比有机材料好很多,所以 Micro LED 的峰值亮度能超过 2000 尼特(OLED 通常在 1500 尼特左右),使用寿命能达到 10 万小时(OLED 大约是 3-5 万小时);

功耗更低:因为不需要发光层之外的传输层和封装结构,能量损耗更少,在相同亮度下,Micro LED 的功耗比 OLED 低 30% 以上。

从技术发展趋势来看,目前 OLED 仍然是旗舰手机屏幕的主流选择;而 Micro LED 凭借 “无机材料 + 自主发光” 的双重优势,正在逐步突破量产过程中的技术瓶颈。未来,它有望成为高端手机、VR 设备等领域的核心显示技术,彻底改变手机屏幕发光材料的竞争格局。

(注:部分图片来源于网络,若侵权请联系删除)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏