您这个问题里可能有一个小小的误解。"美国登月的宇航员当然是在月球上使用了火箭来返回地球的。"

这个火箭叫做 "“阿波罗登月舱”(Apollo Lunar Module, 简称 LM 或“鹰”号)"。

具体过程是这样的:

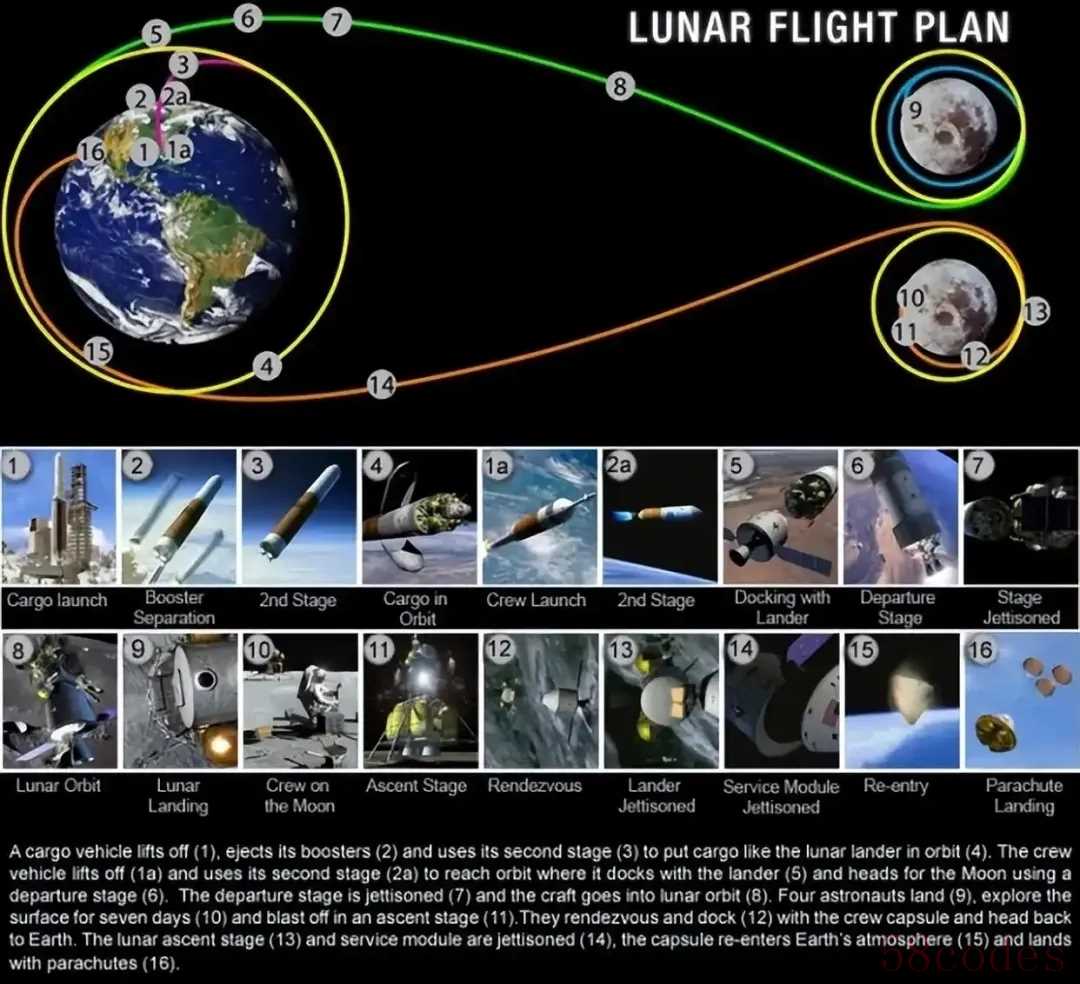

1. "登陆月球:" 阿波罗飞船(包含指令/服务舱 Command/Service Module, CSM,以及登月舱 LM)首先抵达月球轨道。然后,宇航员驾驶登月舱降落到月面预选着陆点。

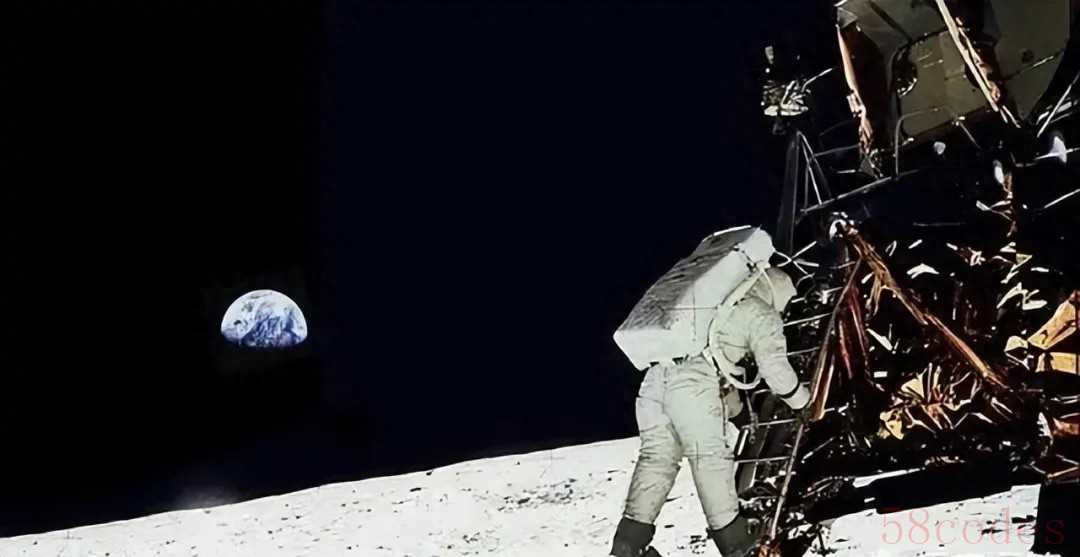

2. "执行任务:" 宇航员穿上宇航服,走出登月舱,在月球表面进行科学考察、样本采集等活动,大约停留 1-3 天。

3. "准备返回:" 完成任务后,宇航员回到登月舱内。

4. "启动上升发动机:" 这是最关键的一步。宇航员操作登月舱上的 "上升发动机 (Ascent Engine)"。这个发动机原本是设计用来从月面起飞的。

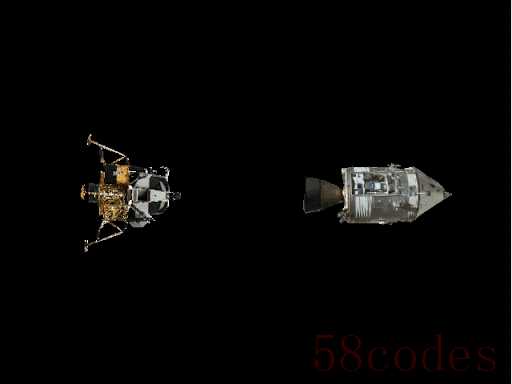

5. "脱离月面并对接:" 上升发动机点火,将登月舱(包含宇航员和他们在月球收集的岩石样本)推离月面,进入月球轨道。然后,登月舱需要与仍在月球轨道上等待的指令/服务舱进行对接。对接成功后,宇航员将样本从登月舱转移到指令/服务舱内。

6

相关内容:

“月球上没有发射台,也没有大型火箭,宇航员怎么从月球返回地球?”—— 这是很多人对美国阿波罗登月计划的疑惑。

1969 年至 1972 年,美国先后 6 次成功实现载人登月,12 名宇航员踏上月球表面,最终都安全返回地球。他们能顺利 “回家”,靠的不是月球上的现成火箭,而是一套专为月球环境设计的 “分段式返回系统”—— 从月面起飞的 “上升段”、在月球轨道对接的 “指令舱”,再到穿越地球大气层的 “返回舱”,每一步都精准利用月球低重力、无大气的环境特点,实现了 “轻装出发、高效返回”。

要理解这套返回系统,首先得看清阿波罗登月飞船的整体设计 —— 它并非单一的 “火箭 + 飞船”,而是由 “指令舱(CM)”“服务舱(SM)” 和 “登月舱(LM)” 三部分组成,其中登月舱是实现 “月面起降” 的核心。

当飞船抵达月球轨道后,指令舱与服务舱留在轨道上绕月飞行,搭载两名宇航员的登月舱则像 “小型登陆艇” 一样,脱离母船向月面降落。而从月球返回的关键,就在于登月舱的 “分体设计”—— 它分为 “下降段” 和 “上升段” 两部分,下降段负责在月面着陆,上升段则承担 “从月面起飞返回轨道” 的任务。

月球的环境特点,为 “无火箭发射台返回” 提供了先天条件 —— 首先是低重力:月球重力仅为地球的 1/6,这意味着要摆脱月球引力,所需的 “逃逸速度” 仅需 2.4 公里 / 秒(地球逃逸速度为 11.2 公里 / 秒),远低于地球;其次是无大气:月球没有大气层,无需考虑空气阻力对起飞的影响,也不需要复杂的气动外形,上升段可以设计得更简洁、轻便。

这两个特点,让 “小型上升段” 足以完成从月面起飞的任务,无需像地球发射火箭那样庞大的推进系统。

当宇航员完成月面任务(如采集岩石样本、部署科学仪器)后,返回流程的第一步是登月舱上升段起飞。此时,登月舱的下降段会充当 “临时发射台”—— 下降段装有着陆腿和缓冲装置,能牢牢固定在月面,而上升段则装有一台 “上升发动机” 和足够的燃料。

起飞时,上升发动机点火,产生约 15.6 千牛的推力(仅相当于地球火箭推力的几百分之一),由于月球低重力,这个推力足以将上升段(搭载两名宇航员和采集的样本,总质量约 4.5 吨)推离月面,逐步加速到月球轨道速度。

值得注意的是,上升段没有复杂的导航系统,它的 “飞行目标” 是在月球轨道上等待的 “指令舱 + 服务舱”。为了实现精准对接,上升段会通过雷达与指令舱建立联系,不断调整轨道高度和速度,最终在月球轨道上与指令舱 “相遇”。

这个过程就像 “太空加油”:当上升段与指令舱的距离足够近时,两者会缓慢靠近并完成对接,宇航员随后通过连接通道,从上升段进入指令舱 —— 至此,最关键的 “月面脱离” 环节完成,上升段则会被抛弃在月球轨道(或受控撞向月面,用于研究月球地震)。

接下来的第二步是离开月球轨道,返回地球,这一任务由 “服务舱” 承担。

服务舱装有一台 “主发动机”,当指令舱与服务舱组合体调整到合适的月球轨道后,主发动机点火,产生约 93 千牛的推力,将组合体加速到 “月球逃逸速度”,使其脱离月球引力束缚,进入一条 “地月转移轨道”—— 这条轨道像一条 “太空高速公路”,能让飞船借助地球引力,逐步向地球靠近。在返回地球的途中,服务舱会持续调整飞船姿态,确保返回舱朝向地球方向,同时为指令舱提供电力、氧气和推进剂。

最后一步是穿越地球大气层,着陆地球,核心角色是 “指令舱”。

当飞船接近地球时,服务舱会被抛弃(最终在大气层中烧毁),只剩下指令舱(搭载 3 名宇航员)独自进入地球大气层。由于地球大气层的存在,指令舱会与空气剧烈摩擦,表面温度最高可达 1650℃—— 为了保护宇航员,指令舱外部覆盖着 “烧蚀材料”(如酚醛树脂复合材料),这种材料会通过 “燃烧自己” 带走热量,确保舱内温度始终维持在 20℃左右。

当指令舱下降到距离地面约 10 公里时,会依次打开引导伞、减速伞和主降落伞,逐步降低下降速度。最终,指令舱会以约 8 米 / 秒的速度,溅落在太平洋中部海域 —— 美国海军会提前在溅落区域部署回收船队,在指令舱着陆后迅速展开救援,将宇航员安全接回陆地。从 1969 年阿波罗 11 号到 1972 年阿波罗 17 号,6 次登月任务的返回流程均遵循这一模式,无一出现差错,证明了这套 “分段式返回系统” 的可靠性。

回顾整个返回过程,不难发现:美国登月宇航员能从月球返回地球,核心在于 “因地制宜” 的设计 —— 没有依赖月球上的火箭,而是利用月球低重力、无大气的环境,用 “小型上升段” 实现月面起飞,再通过轨道对接和地球大气层减速,完成整个返回流程。这套系统的每一个环节都经过精密计算:上升段的推力刚好能摆脱月球引力,服务舱的燃料刚好能将飞船送入地月转移轨道,指令舱的烧蚀材料刚好能抵御大气层摩擦的高温 —— 正是这种 “精准匹配”,让人类在没有月球火箭的情况下,实现了 “从月球到地球” 的跨越。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏