“少指挥,多反问”确实是许多优秀管理者推崇的管理技巧,它体现了从"指令型"管理向"赋能型、教练型"管理的转变。这种技巧的核心在于"相信员工、激发思考、促进成长"。

以下是对“少指挥,多反问”这一管理技巧的详细解读:

"一、 为什么“少指挥”?"

1. "抑制创造力与主动性:" 过多的指挥会告诉员工“应该怎么做”,这会限制他们的思考空间,让他们习惯于被动接受指令,而不是主动寻找解决方案。长此以往,团队的创新活力会下降。

2. "扼杀员工自信心:" 总是被指挥,员工可能会觉得自己能力不足,需要依赖管理者的指导才能完成任务,从而影响自信心和工作积极性。

3. "管理者精力有限:" 管理者不可能了解所有细节,事无巨细地指挥会让自己疲于奔命,也无法关注到更重要的事情,如战略规划、团队建设等。

4. "难以适应变化:" 市场和环境瞬息万变,完全依赖事先的指挥往往无法应对突发状况。员工在一线,他们更了解实际情况,需要给他们判断和决策的空间。

5. "“纸上谈兵”的风险:" 管理者基于二手信息或想象力的指挥,可能脱离实际,导致执行效果不佳,甚至造成损失。

"二、 为什么“多反问”?"

相关内容:

上周和做部门经理的老周吃饭,他憋了一肚子苦水:“现在当管理者太费劲了!跨部门协作,市场部推研发部慢,研发部怨市场部需求不明确,我夹在中间当裁判;下属提加薪,直接同意怕其他人有意见,拒绝又怕伤了积极性;项目搞砸了,骂一顿团队士气低落,不骂又没人长记性。”

我反问他:“你每次遇到这些事,是不是先想着‘我该怎么解决’?”老周愣了愣:“不然呢?我是经理啊。”

这其实是很多管理者的通病——把自己当成“问题解决者”,却忘了团队的潜力。后来我给老周讲了个李经理的例子,他听完拍腿:“原来我缺的不是管理经验,是‘反问’的本事!”

真正厉害的管理者,从来不是靠“发号施令”镇住团队,而是用一句句精准的反问,让推诿的人主动担责,让迷茫的人找到方向,把每一个管理难题,都变成赋能团队的机会。

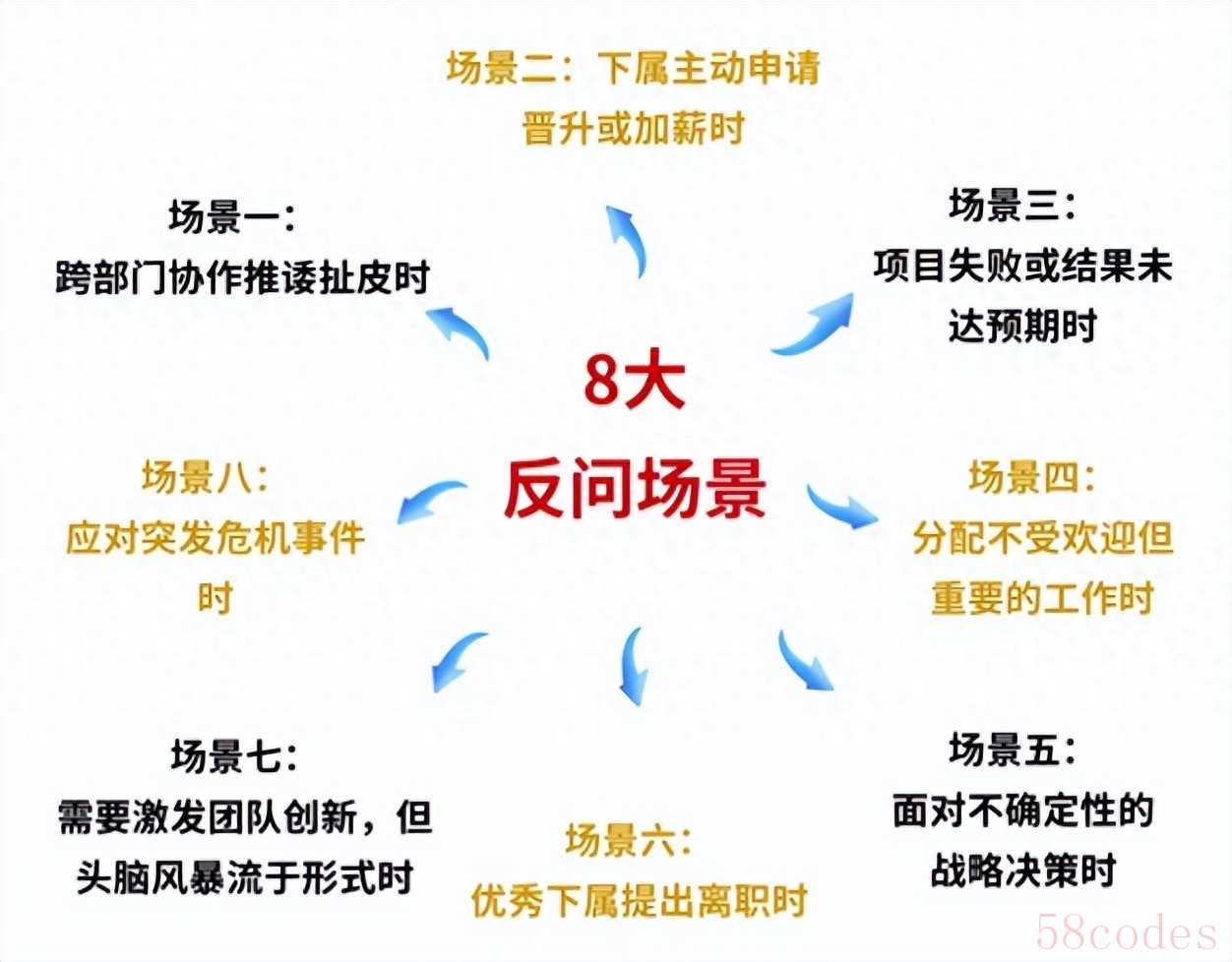

场景1:跨部门协作推诿扯皮时——用反问锚定“共同目标”

李经理曾遇到过典型的“甩锅现场”:市场部做的推广方案,研发部说技术实现不了,市场部回怼“你们就是不想加班”,两边吵到李经理办公室要评理。

要是换以前的老周,肯定会说“研发部先评估能不能简化技术,市场部再调整方案”,但李经理没这么做。他先让两边平静下来,然后问市场部负责人:“咱们这次推广的核心目标是‘让新产品首月注册量破万’,对吧?现在研发说实现不了,你觉得方案里哪部分是必须保留的核心,哪部分可以为目标让步?”

接着又问研发负责人:“如果只保留市场部说的核心部分,以咱们现在的人手,最快多久能落地?有没有需要市场部配合提供的资料,能帮咱们节省时间?”

没等李经理评判,两边就自己聊起来了:市场部说“核心是用户裂变功能,其他装饰性设计可以砍”,研发部说“要是只做裂变,3天就能搞定,不过需要市场部给份用户画像,我们好优化流程”。

推诿的本质,是大家都盯着“自己部门的麻烦”,忘了“共同的目标”。反问不评判对错,而是把问题拉回“要达成的结果”上,让双方从“对立面”变成“队友”。

场景2:下属主动申请晋升或加薪时——用反问倒逼“自我评估”

下属小张找到张主管,直接说“主管,我入职两年了,想申请晋升为小组长”。张主管要是直接说“再等等”,小张肯定会失落;要是立刻同意,其他下属又会不服。

张主管的做法是反问:“我很认可你的积极性,咱们先聊聊——你觉得要当小组长,最核心的三个能力是啥?你现在在这三个能力上,哪些已经达标了,哪些还需要提升?”

小张愣了一下,开始认真梳理:“得会带新人、能把控项目进度、还得协调资源。我带过两次新人还可以,但进度把控有时候会延期,资源协调也没怎么练过。”

张主管接着问:“那如果给你一个机会,让你牵头下周的小项目练手,你觉得在进度把控上,会怎么制定计划?需要我提供什么支持?”

最后两人达成一致:小张牵头下季度的两个小型项目,张主管全程辅导进度管理和资源协调,季度末根据表现再谈晋升。

很多下属申请晋升时,只看到“职位和薪资”,没想过“能力匹配度”。反问不是拒绝,而是引导他清晰认知“晋升需要什么”,同时让他感受到“公司愿意给成长机会”,比直接同意或拒绝更有说服力。

场景3:项目失败或结果未达预期时——用反问替代“追责批评”

王总团队负责的新品推广,销售额只完成了预期的60%,复盘会上气氛凝重,所有人都低着头等骂。要是以前,王总会把项目负责人骂一顿,然后自己拍板改进方案,但这次他换了个方式。

他先对负责人说:“我知道大家这两个月都很拼,先不说谁的问题——咱们一起回想下,项目启动前定的目标是‘月销50万’,当时咱们判断能达成的核心依据是什么?”

负责人答:“当时觉得同类产品月销能到40万,咱们的产品性价比更高,能冲50万。但没想到竞品突然降价了。”

王总又问:“那在推广过程中,第一次发现竞品降价时,咱们做了什么调整?如果当时换一种策略,比如重点推‘差异化功能’而不是‘性价比’,会不会有不一样的结果?”

就这么一问一答,团队慢慢放开了:有人说“当时没及时监测竞品动态”,有人说“渠道选得太单一”,最后大家一起总结出3个改进点,比王总单方面批评有效多了。

项目失败后,下属最怕的是“被追责”,所以会藏着掖着不敢说真话。反问把“谁错了”变成“为什么没成”,既保护了团队士气,又能挖出真正的问题,还能让下属主动反思。

场景4:分配不受欢迎但重要的工作时——用反问化解“抵触情绪”

有个紧急的客户投诉处理,需要连续加班三天,而且客户脾气不好,团队没人愿意接。李主管没直接点名,而是找到平时最靠谱的小陈。

他没说“这个活儿你必须接”,而是说:“小陈,有个客户投诉的事,关系到咱们下季度的续约,特别重要,但确实要辛苦几天,还要跟客户反复沟通。我第一时间想到你,是因为你上次处理那个难搞的客户,反馈特别好。”

小陈犹豫了一下:“主管,我这周末要陪孩子去看病,怕没时间。”

李主管立刻反问:“陪孩子看病肯定要紧!那你觉得,如果咱们调整下分工——我让小周帮你做数据整理,你重点跟客户沟通,每天抽出两小时去医院,这样能不能兼顾?要是实在不行,咱们再一起看看谁能搭把手。”

小陈听了立刻说:“这样可以!数据整理交给小周,我专注沟通就行。”

没人愿意接“苦差事”,强行分配只会让下属带着情绪干活。反问先肯定对方的能力,再问“你的顾虑是什么”“怎么协调能解决”,让下属感受到“被尊重”,而不是“被压榨”。

场景5:面对不确定性的战略决策时——用反问收集“关键信息”

刘总公司想做线上直播带货,但团队没人有经验,大家争论不休:有人说“现在直播内卷太严重,别做了”,有人说“这是趋势,必须赶紧入局”。

刘总没拍板,而是开了个会,接连问了几个问题:“咱们做直播的核心目的是‘卖货’还是‘涨粉’?如果是卖货,咱们的产品客单价2000元,适合直播带货吗?”

“如果要做,咱们现有的资源里,谁最适合当主播?需要投入多少资金买设备、找运营?最坏的结果是什么,咱们能不能承受?”

问完这几个问题,团队安静了——大家之前只想着“要不要做”,没考虑过“怎么落地”和“风险在哪”。后来市场部查了数据,发现客单价2000元的产品,直播转化率不到1%,最后决定先做“小范围测试”,而不是盲目投入。

不确定的决策,最怕“拍脑袋”。反问不是让下属替你做决定,而是帮你收集“目标、资源、风险”这些关键信息,让决策更理性,也让团队更认同最终的结果。

场景6:优秀下属提出离职时——用反问挽回“核心人才”

陈总团队的核心设计师小杨提了离职,小杨能力强,手上还握着三个重要项目,陈总很着急,但他没立刻说“我给你加薪,别走”。

他先给小杨倒了杯茶:“小杨,我特别意外,能跟我说说为什么想走吗?是新公司给的待遇特别好,还是在咱们这儿有什么不开心的地方?”

小杨说:“新公司待遇差不多,但那边能让我负责独立的设计项目,咱们这儿一直是跟着需求走,没机会做自己的创意。”

陈总反问:“原来是这样——如果咱们公司给你成立一个‘创意设计小组’,让你牵头负责新产品的设计方向,不用完全跟着运营的需求走,还能给你配个助理,你愿意再考虑考虑吗?”

小杨眼睛亮了:“真的可以吗?”最后陈总不仅留住了小杨,还借着这个机会优化了设计部的架构,让更多设计师有了创意空间。

优秀下属离职,往往不是只看钱,而是有“成长、尊重、成就感”这些需求。反问能挖出离职的“核心原因”,如果能解决,就有机会挽回;就算不能挽回,也能知道管理中的问题,避免更多人离职。

场景7:激发团队创新,头脑风暴流于形式时——用反问引导“深度思考”

赵经理想让团队给新产品想个推广方案,开了个头脑风暴会,结果大家要么说“做短视频”“发朋友圈”这些老套想法,要么低头不说话,流于形式。

赵经理没硬逼大家想,而是拿起一个产品样品:“咱们先别想‘怎么推广’,先想想‘谁会买这个产品’。如果是给刚毕业的年轻人用,他们每天刷什么APP?除了看广告,什么场景下会主动分享一个产品?”

有人说“年轻人爱刷小红书,喜欢看‘真实测评’”,赵经理接着问:“那如果做测评,怎么让它不像广告?比如找10个不同职业的年轻人,拍‘一周使用vlog’,会不会比硬推更有效果?”

这么一问,大家的思路打开了:有人说“可以和高校合作搞‘创意大赛’”,有人说“做‘产品盲盒’让KOL开箱”,最后冒出了5个不错的创意。

头脑风暴冷场,是因为大家不知道“从哪想”,或者怕“想法太傻被嘲笑”。反问给大家一个“思考的起点”,把“泛泛而谈”变成“具体落地”,还能鼓励大家大胆表达。

场景8:应对突发危机事件时——用反问稳定“混乱局面”

有次仓库突发火灾,虽然火势不大,但烧毁了一批货物,团队瞬间慌了:有人忙着拍视频,有人跑去救火,有人不知所措。孙总赶到后,第一句话不是“快救火”,而是问安全员:“火势现在能控制吗?有没有人员受伤?咱们的消防设备够不够?”

安全员立刻答:“火势已经控制住了,没人受伤,灭火器够用,但有两箱货物烧了。”

孙总又问运营主管:“烧的货物是哪个订单的?能不能跟客户沟通延期发货?需要我出面吗?”

接着问行政:“立刻联系保险公司定损,再安排人清理现场,注意保留证据。”

三句话问完,大家各司其职,很快就把事情处理好了。

危机发生时,团队最缺的是“方向”,越乱越容易出错。反问不是问“怎么办”,而是问“具体问题”,快速锁定核心矛盾,分配责任,让大家从“慌乱”变成“有序行动”。

最后想说:反问的本质,是“赋能”不是“操控”

很多人觉得“反问是套路”,但真正厉害的管理者都知道,反问的背后是一种领导力哲学:不把自己当成“高高在上的指挥者”,而是“团队的引导者和支持者”。

指挥只能让下属“被动执行”,而反问能让下属“主动思考”——让推诿的人找到责任,让迷茫的人找到方向,让犯错的人学会反思,让优秀的人更有成就感。

下次遇到管理难题时,不妨试着把“你应该做什么”换成“你觉得该怎么做”,把“这是你的问题”换成“咱们一起看看问题在哪”。

毕竟,管理的终极目标,不是“把事做好”,而是“让团队能把事做好”。而反问,就是最省力也最有效的赋能方式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏