“家庭共享”本是苹果公司为了方便家庭成员之间共享App、音乐、电影、书籍等内容而推出的一项贴心功能。然而,这项功能在某些情况下却成为了前任监控孩子的“电子镣铐”,引发了人们的担忧和争议。

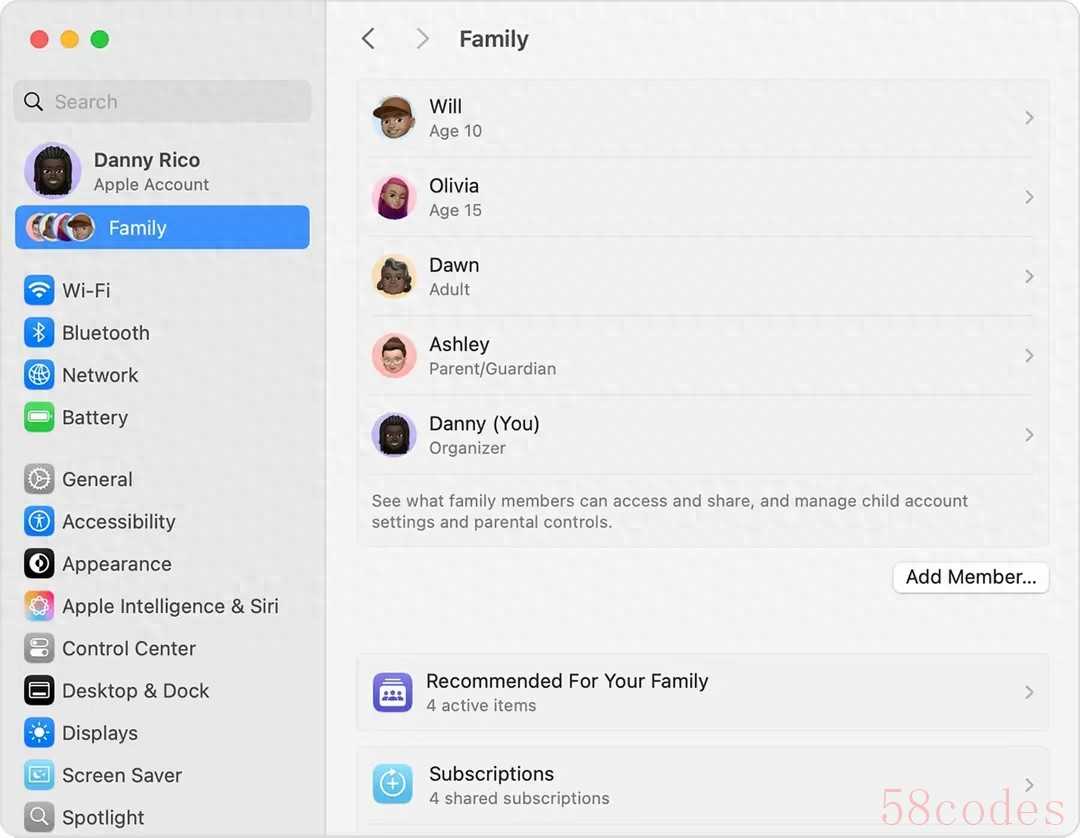

首先,我们需要明确“家庭共享”的功能和原理。在“家庭共享”模式下,家庭成员可以共享购买的内容,并互相发送购买请求。此外,家庭成员还可以共享位置信息,以便更好地协调彼此的行动。

然而,当“家庭共享”被用于监控孩子时,就出现了问题。一些家长可能会利用“家庭共享”的功能来实时监控孩子的位置信息,甚至可能会通过孩子的设备来监控孩子的通讯记录、浏览历史等敏感信息。这种行为不仅侵犯了孩子的隐私权,还可能会对孩子的心理健康造成负面影响。

此外,当前任利用“家庭共享”来监控孩子时,也可能会引发家庭矛盾和纠纷。孩子可能会感到被监视和不被信任,从而产生抵触情绪。前任之间也可能会因为孩子的监护问题而产生更多的矛盾和冲突。

因此,我们需要明确,“家庭共享”应该被用于方便家庭成员之间共享内容,而不是用于监控孩子。家长应该尊重孩子的隐私权,并与孩子建立良好的沟通和信任关系。同时,前任之间也应该通过合法的方式来解决孩子的监护问题,而不是利用“家庭共享”等手段来监控孩子。

总之,“家庭共享”是一项方便的功能,但需要被正确使用。我们应该尊重孩子的隐私权,并与孩子建立良好的沟通

相关内容:

**前言**

你敢信吗?一个本该让家人更亲密的App,竟能变成前任手里的“监控器”?当科技的温暖外壳被撕开,露出的可能是人性最冰冷的算计。

**正文**

俗话说,“家家有本难念的经”,可谁能想到,现在这本经里,还多了一章叫“代码”的。故事的主角,是一位叫凯特的母亲。她和丈夫分开了,法院把孩子的抚养权判给了她。按理说,她该带着孩子开启新生活了,可她却发现,自己和儿子仿佛活在一个无形的“数字牢笼”里,而牢笼的钥匙,握在前夫手里。

这个“牢笼”,就是苹果那个大名鼎鼎的“家庭共享”功能。想当年,这功能可是个“香饽饽”,一家人用一张信用卡买App、看电影,还能互相定位,多温馨啊!可温馨的背后,藏着一个“霸王条款”:所有权力,都集中在一个人——“组织者”手里。在凯特家,这个“皇帝”就是她前夫。

以前,大家和和气气,这权力就是方便。现在关系掰了,这权力就成了“武器”。前夫死活不肯解散家庭群组,他开始利用这个“特权”,在凯特带孩子的时候,随时随地查看孩子的位置,监控孩子玩了多久手机,甚至能一键给孩子“断网”。凯特感觉自己就像个透明人,她和孩子的一举一动,都被那个曾经最亲密的人,用冰冷的数字眼睛监视着。这哪是家庭共享,这简直是“数字囚禁”!

凯特急了,她拿着法院的判决书找苹果理论,求他们把孩子的账户挪出来。结果呢?苹果客服很礼貌,也很无奈:“女士,我们同情您,可系统规则就是这样,只有‘组织者’才有权解散家庭。”这话说得,就像在说“您的遭遇我们很心疼,但我们的代码说了算”。更绝的是,苹果还给出了一个“标准答案”:让孩子放弃现在的账号,重新注册一个。

这是什么神操作?这意味着孩子过去买的所有游戏、所有App,全部作废!最要命的是,那些记录了他从小到大成长点滴的照片和视频,那些珍贵的家庭回忆,将瞬间被清空!这等于告诉凯特,想逃出这个牢笼可以,先把你孩子整个数字人生都烧了。这跟让她割肉有什么区别?据《连线》杂志爆料,凯特这样的遭遇,还不是个例,无数离异父母都掉进了这个“代码陷阱”里。

**结尾**

说到底,这事儿怪谁?怪前夫的渣?还是怪凯特的无奈?我觉得,最该反思的,是那个设计出这个“一言堂”功能的科技巨头。技术是冰冷的,但使用技术的人是温情的。一个好的设计,应该预见到人性的复杂,为那些关系破裂的家庭留一条“活路”,而不是用一行僵硬的代码,把人逼上绝路。

科技本应是桥梁,连接人与人;而不是一堵墙,隔断爱与信任。当法律的判决书,都斗不过一个App的设置规则时,我们是不是该警醒了?希望凯特的哭喊,能叫醒那些埋头写代码的工程师,让他们明白,每一个功能的背后,都是一个个活生生的人,和一段段需要被尊重的人生。别让科技,成了伤害亲人的“帮凶”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏