这是一个非常深刻且重要的问题,涉及到文化、历史、科技和社会等多个层面。让非物质文化遗产(ICH)在传承下去的同时不失真,是一个复杂且持续的挑战。以下是一些关键的策略和思考方向:

1. "尊重与理解核心价值:"

"深入挖掘内涵:" 传承首先要深入理解ICH所蕴含的历史背景、文化意义、社会功能、哲学思想、审美价值等核心内涵。失真往往源于对表面形式的模仿而忽略了深层意义。

"尊重传承人:" 传承人是ICH的活载体和主要传承者。尊重他们的技艺、经验和智慧,理解他们的传承意愿和方式至关重要。

2. "建立科学的记录与保存体系:"

"全面记录:" 利用现代科技手段(如高清摄影、摄像、录音、三维扫描、数据库建设等)对ICH的技艺、知识、仪式、口述历史等进行全面、细致、系统的记录。不仅要记录“形”,更要记录“神”和“法”。

"数字化保存:" 建立安全的数字档案,进行长期保存和备份,防止物理载体损坏或失传。

3. "活态传承与实践:"

"强调实践性:" ICH不是静态的博物馆展品,而是需要通过实践来传承的活态知识。鼓励和支持传承人进行日常实践、教学和创作。

"

相关内容:

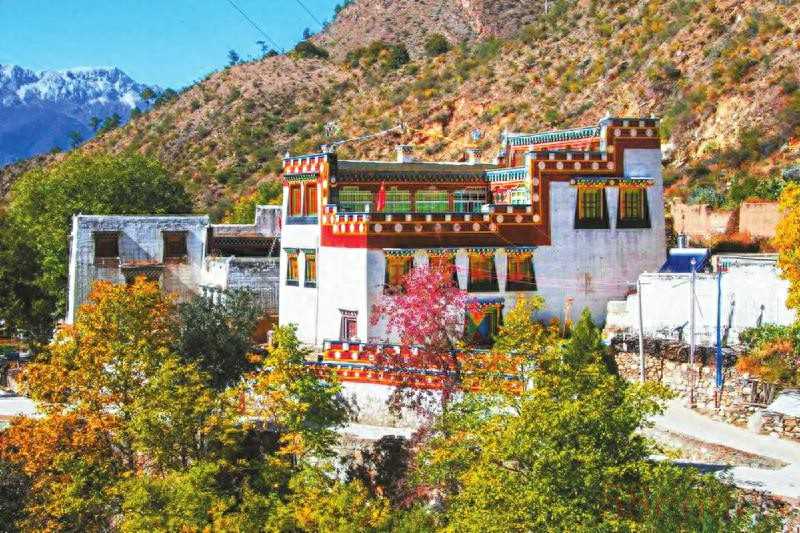

乡城白藏房。乡城白藏房营造技艺目前已入选四川省第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单。受访者供图

近日,四川省公示第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单,甘孜州8个项目上榜。而在今年3月文化和旅游部公布的第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单中,甘孜州也有8人入选。

非遗名片不断增加,既让甘孜州拥有了更多提升地方文化影响力的机会,也加大了当地非遗传承保护的压力。“省级和国家级非遗代表性传承人年龄普遍较大,非遗代表性项目也有‘过度商业化’导致的文化失真风险。”甘孜州文化广播电视和旅游局相关负责人毫不讳言当前所面临的挑战。

如何让非遗技艺既能“传下去”,又“不失真”?甘孜州多地都在探索。

让传承不断代 建立“多层级传承人”培育机制

11月中旬,在理塘县“妈妈树”非遗工坊里,曲珍正埋头盘理着线团。作为州级非遗代表性传承人,她师承自己的母亲——省级非遗代表性传承人格拉西。

虽然从小耳濡目染地学会了这项技艺,但很长一段时间里,曲珍都不明白这项技艺的价值何在。直到母亲和自己分别获评省级、州级非遗代表性传承人,母亲领到了传承补贴,自己在县级相关部门的支持下开起了非遗工坊。“现在工坊年销售额能达到50多万元。”曲珍自豪地说。

近年来,因为职业发展通道狭窄等原因,包括甘孜州在内的很多地区都面临非遗传承“断代”的挑战。为此,甘孜州建立“多层级传承人”培育机制,通过发放补贴等方式,激励掌握核心技艺、年龄较大的传承人收徒传艺;为有创造性、市场化思维的年轻传承人提供平台、就业培训等,鼓励他们开设工坊、创立品牌。

截至目前,甘孜州已培育国家级非遗代表性传承人18人、省级154人、州级2033人。

更多实践还在进行。在巴塘县,连续多年举办的“农牧民传统技能大赛”吸引了不少老艺人参加。获奖选手不仅能领到奖金,还能获得申报非遗、和青年设计师共创作品、产品展销等机会。

“激活了老艺人的内生动力,也从源头上解决了传承断代的问题。”巴塘县委社会工作部部长张舒凤告诉记者,通过举办技能大赛,该县目前已挖掘申报40余位县级、州级非遗代表性传承人,孵化了10处社区家庭工坊。

让保护不悬空 以系统性保护搭建实践场所

近日,在乡城县洞松乡一处工地上,白藏房营造技艺代表性传承人丹巴和乡亲一边夯土,一边喊着号子。

53岁的丹巴16岁起便跟着村里的老者学习夯土技艺,如今已经修建了140余座白藏房。此前,由于白藏房所需木材减少,相较现代建筑建设周期更长、造价更高等,他一度担心自己的技艺失去用武之地。

难题也摆在了乡城县有关部门面前,失去了生存土壤和实践场所,对白藏房营造技艺的保护犹如“空中楼阁”。

以系统性思维破题。近年来,乡城县一方面发放专项资金、聘请传统艺人修缮白藏房;另一方面,实施新型建材替代木材建房行动。

此外,该县还依托当地居民给白藏房浇筑泥浆这一传统民俗,连续多年举办白色灌礼文化周,不断提升白藏房及其衍生文化的可见度、影响力。

如今,丹巴参与修缮了县里的数十栋白藏房,还收了4名徒弟,“还有一些新建的民宿、酒店也需要我们参与。”

“任何一种非遗都不是孤立存在的,它的产生和延续,与周边社会文化、生态环境、生产生活方式等密切相关,只有统筹好这些要素,才能为非遗保护留下‘土壤’。”甘孜州文化广播电视和旅游局相关负责人介绍,目前,该州已建立康巴文化(甘孜)生态保护实验区、嘉绒文化生态保护实验区两个省级文化生态保护实验区,下一步将围绕保护区内的非遗、生产生活方式等进行系统性、整体性保护。

让发展不失真 “适度商业化”+抢救性保护

近日,在德格县麦宿镇的“钦乐工坊”里,利玛铜手工艺人打磨着铜铸品。这一批货物即将离开川西高原,寄往瑞士。

德格县素有“中国藏族传统手工艺之乡”之称。近年来,当地通过“政府引导+企业运营+工匠参与”模式,建成民族手工艺传承园,培育了宗萨宁达艺术文化公司等龙头企业。但矛盾也摆在了眼前——产业化要求有规模、有标准、能批量生产,文化却要求独特、有差异。

麦宿镇找到了“适度商业化”的路径。通过政府搭桥,引进青年设计师,各家工坊定期推出更符合当代审美的产品;同时,生产上多采用“人工流水线”的模式,将每个步骤都交给一人专门负责。“效率提高的同时,还保留了手工制品的风格。”“钦乐工坊”主理人达瓦卓玛告诉记者。

“适度商业化”让发展红利惠及全镇,目前该镇已有30余个手工艺作坊,2000余名工匠实现了“家门口”就业。

对于部分目前欠缺商业价值的项目,甘孜州还采取了系列抢救性保护措施。耗时9年建成一个“歌舞数据库”,目前甘孜州已完成近1800首山歌、2000余首弦子锅庄、12部藏戏的词曲整理和音视频录制,让濒危传统音乐舞蹈得到永久性保存;针对德格印经院雕版、噶玛嘎孜唐卡绘画等核心技艺,当地采用现代技术记录与备份,以免自然损毁造成文化遗失。

□四川日报全媒体记者 宁蕖

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏