这则新闻标题和引语非常引人注目,特别是“大凉山走出一位女院士”这个点,本身就带有强烈的励志色彩和地域标签。王红宁院士的专访强调了“顶天立地”的科研精神,这在中国科研界是一个经常被提及但内涵丰富的理念。

以下是对这个主题的一些解读和思考:

1. "“大凉山走出”的意义:"

"打破地域和阶层壁垒:" 这个表述强调了王红宁院士的出身背景,暗示了她并非来自传统意义上的科研世家或优渥环境。她的成功被视为大凉山地区人才培养和发展的典范,鼓舞了更多来自类似地区的人们。

"励志故事:" 这是一个典型的“寒门贵子”或“逆袭”的励志故事,具有强大的传播力和社会价值。它证明了只要有决心、努力和天赋,无论起点如何,都能达到顶尖的学术成就。

2. "“顶天立地”的科研精神:"

"“顶天”:" 指的是科研要面向国家重大战略需求、世界科技前沿,追求基础理论的突破和高精尖技术的创新,解决“卡脖子”问题,服务国家发展大局。

"“立地”:" 指的是科研要植根于实际,服务地方经济社会发展,解决实际问题,推动科技成果转化,让科研真正惠及人民生活。

相关内容:

“周五我正好在成都双流参加熊猫伙伴大会,手机突然就‘爆’了。”

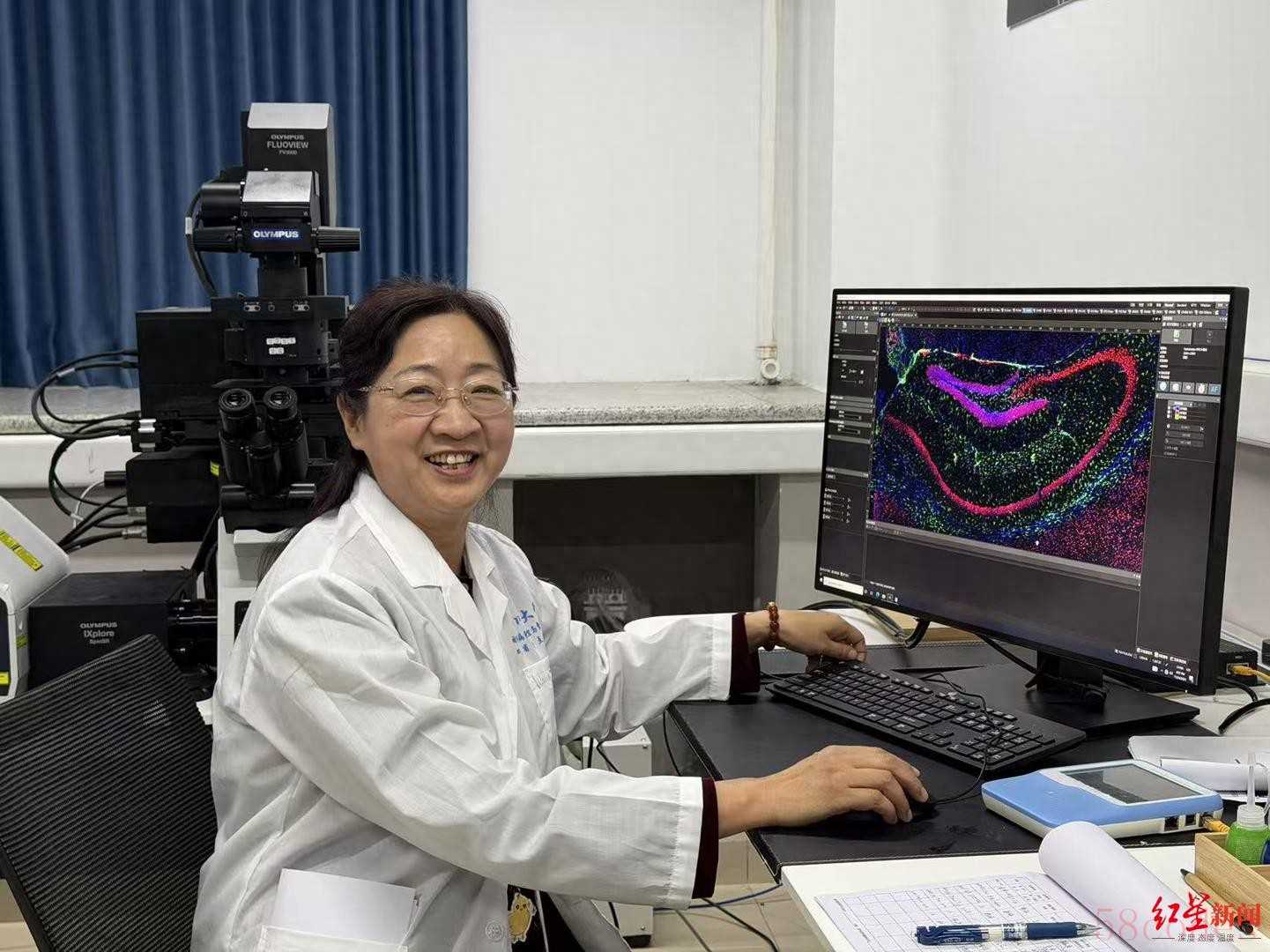

11月21日,中国工程院公布2025年院士增选结果——四川大学生命科学学院教授王红宁当选,成为目前中国工程院农业学部三位女性院士之一。

回忆起那一刻,王红宁语气十分平静,“因为这个过程我已经很淡定了。”从2017年到2025年,八年内,她曾四次参选,最终,这位从大凉山走出的科学家,不但用四十年深耕动物疫病防控与食品安全领域,默默守护着百姓的“菜篮子”,也用四十年的时间与实力证明了自己的价值。

谈及投身科研的初心,她微笑着说:“科研人,就是要做顶天立地的研究,顶天是做对国家有用的事,立地就是要把论文写在大地上。”

王红宁

谈成长:

很幸运,人生每个阶段都遇到了“良师”

回顾成长历程,王红宁说自己很幸运,每一个阶段都遇到了良师。

“我1963年出生在西昌,是个地道的西昌人。”王红宁的童年没有手机、电脑、电视,但她感恩遇到的老师,“教会我们追求德、智、体全面发展。”

初中时,王红宁被选入业余体校学习篮球,“每天早晨6点起床,风雨无阻,从零开始学起。周末还要跑四公里半。老师常对我们说,‘体育锻炼好了,健康工作五十年’。”对于这段学体育的经历,王红宁觉得很有意义,“不仅强健了体魄,更锤炼了意志。”

1978年,年仅15岁的王红宁考入四川农业大学兽医专业,成为恢复高考后的第二届大学生。“其实我并不了解这个专业是做什么的,收到录取通知书时甚至有些犹豫。我的班主任劝我说,这个专业在国外发展很好,若以后能考上研究生,比北大清华还厉害。我就想,那我一定要去见识一下。”

本科毕业当年,王红宁考取了预防兽医学硕士研究生。在川农读硕士期间,她遇到了曾留学美国康奈尔大学的夏定友教授,这也是她科研道路上一位重要的引路人。“夏老师告诉我,康奈尔大学培养学生的唯一宗旨就是‘学生要超过老师’。”

这句话成为王红宁一生秉持的教育理念。

1998年,王红宁师从四川大学刘世贵教授,攻读生物学(遗传学)博士学位。这次跨界学习为她开辟了生物防控的新路径,“从传统的投药防控转向生物防控,利用现代生物学技术切断病原传播链。这段跨学科经历,仿佛为我打开了新世界的大门。”

王红宁

2004年,王红宁迎来科研生涯的重要转折——她作为四川大学引进人才,充分利用综合性大学多学科交叉平台,进一步拓展科研疆域。

谈科研:

扎根四川,服务养殖大省

“中国猪肉产量世界第一,四川是养猪第一大省;中国鸡蛋产量世界第一,四川排在全国前五。”王红宁的科研之路,始终与养殖业这一关乎国计民生的万亿级产业需求紧密相连。

针对畜禽细菌性疾病和药物残留问题,王红宁带领课题组开展了长达十二年的产学研联合攻关,建立了猪、鸡病原细菌的菌种库和耐药数据库,提出“动物抗生素专用化”理念,获得六个国家二类新兽药证书,有效规避了人与动物交叉用药。该成果于2012年荣获国家科技进步二等奖。

王红宁团队还创新性地提出了蛋鸡细菌病防控理论与方法,将防控策略从以投药为主转向以生物与非生物媒介防控为主,相关技术已覆盖我国品牌鸡蛋的90.88%。

综合性大学的学科优势,也为王红宁的多学科交叉研究起到了很好的支撑。“举个简单例子,以往用抗生素以后,好的坏的菌,统统都被灭了,但如今我们通过特殊材料对抗生素进行修饰和包裹,可以实现精准靶向,精准狙杀目标菌种。”这就是王红宁团队创新的“材料递送精准靶向”技术,也代表着动物疫病防控的未来方向。“再比如我们要研发一种新药,动物医学专业的人能完成病原分离、检测等步骤,但要解决溶解度等问题,就需要化学专家协助;通过数学专家建立空间模型,解析病原分布,进而实现精准消毒。”目前,团队建立的全基因组、宏基因组溯源新方法,使基因组测序成本从2001年的7000元降至100元,这项技术突破让众多养殖企业受益匪浅。

对于未来,王红宁已经有了清晰的规划:“我们实验室重组后,命名为‘动物疫病防控与绿色发展’,这就是我们未来的主攻方向。”

王红宁

“我们希望能牵头建设‘长江上游生物资源生态环境全国重点实验室’,这也是四川大学生命科学学院几代人的梦想。长江上游是重要的生态屏障,是地球的水塔。在这里推动可持续发展,对我们国家意义重大。”王红宁的愿景是建立一个交叉学科中心,整合生科院科研力量,推动养殖业实现循环发展。

尽管成果推广至全国,但王红宁始终铭记自己的根基在四川。“非常感谢川农,感谢川大,感谢四川。今后我们也将继续扎根本土,为国家、为四川的畜牧业发展持续贡献力量。”

谈教育:

要做“顶天立地”的科学研究

除了科研,王红宁还有一个重要身份——教育工作者。截至目前,她已培养毕业博士46人、硕士94人,其中获国家和省部级人才称号者16人,不少学生已成为行业骨干。

王红宁对学生说的最多的一句话,是要做“顶天立地”的科学研究。“顶天,是指注重基础研究,敢于创新,勇攀科学高峰;立地,是指立足生产实际,勤于实践,推动成果落地生根。”在她看来,科研若不能“落地”服务于实际,便失去了意义。

对研究生,王红宁提出“勤奋学习、探索求知、积极实践、勇于创新”的培养理念。她特别重视学生的理想信念教育,要求团队始终保持“精气神”,“我们这代人精神很充实,新一代也要这样。如果别人看到你的实验室都显得松散懈怠,谁会相信你能干出大事?”

在王红宁的推动下,四川大学生命科学学院创办了“江姐班”,探索人才培养新路径,这一成功经验随后在四川大学多个学院推广。“要知难而上,要敢于担当,我们的目标是培养有理想、有情怀、有担当的生命科学领军人才和社会精英。”

年轻人的焦虑与迷茫,王红宁也观察到了。她建议:“不必焦虑,别在意眼前得失,坚持走下去。机会永远留给有准备的人。路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”同时,不管遇到什么样的坎坷,永远保持“向上向善,做一个对社会有用的人。”

红星新闻记者 张瑾 沙西雪儿

编辑 郭宇

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏