您提到的这个提示可能是微信为了保护您的账户安全而发出的。以下是一些可能的原因和建议的操作:

1. "异地登录提醒":如果您在微信检测到您的账户在异地登录,可能会发出提醒。这是为了防止他人未经授权访问您的账户。

2. "账户安全设置":微信提供了多种账户安全设置,如登录密码、手机验证码、指纹/面容ID等。确保您的账户安全设置是最新的,可以帮助防止未经授权的访问。

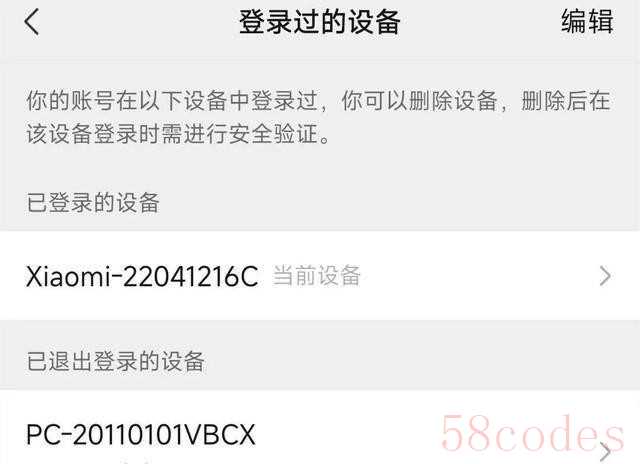

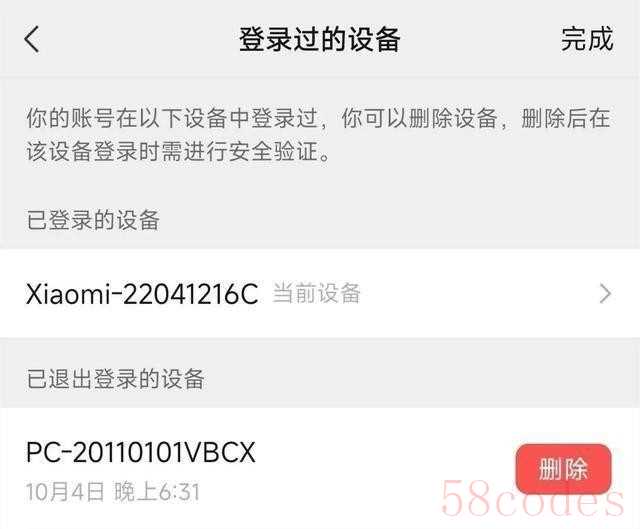

3. "检查登录设备":您可以检查微信的“我” > “设置” > “账号与安全” > “设备管理”来查看您的微信登录设备。如果发现不熟悉的设备,可以立即进行注销。

4. "修改密码":如果您怀疑账户安全受到威胁,建议立即修改您的微信密码。

5. "开启双重验证":双重验证(或称为双重认证)可以为您的账户增加一层额外的安全保护。在“账号与安全”设置中,您可以开启这一功能。

6. "注意账户安全":不要轻易将您的微信账号密码告知他人,也不要在公共场合或不安全的网络环境下登录微信。

7. "及时更新微信版本":确保您的微信应用是最新版本,以获得最新的安全更新和功能改进。

8. "警惕钓鱼链接和诈骗信息":不要点击不明链接或下载不明附件,这些可能是钓鱼攻击的一部分。

如果您对微信的任何安全提示感到困惑或不确定

相关内容:

手机静静握在手里,一条陌生提示忽然跳了出来,让人愣住。

提示内容是“请及时修改登录密码”,语气看似平常,却让不少人以为手机被黑客操控,紧张得直往四周张望,生怕有人正在远处窥探自己的聊天记录和支付信息。

可现实里,手机始终在掌心,密码也才换过几天而已罢呢。

很多人后来才发现,问题不在眼前的手机,而是过去的那些旧设备:被回收站老板低价收走的旧机,被同事临时借用的办公电脑,甚至角落里落灰的平板,全都还保留着免密登录记录。

这些记录像没锁的门,谁碰谁进,悄无声息,没有提示,没有验证码。

A位朋友就吃过亏,他把旧手机卖到二手市场,对方开机后直接进了他的微信,翻出了工作文档和家庭照片,还在群里发了几句玩笑话,当事人直到同事提醒才知道。

听说后,他第一时间冲去店里,却什么也追不回,只剩懊恼。

公司电脑的故事也不少,下班前忘记退出微信,夜班清洁工无意点开,就能看到当天的市场报价单;有时候同事想打印文件,顺手打开桌面图标,聊天记录连滚动条都不用拖,一屏全是客户电话。

安全离我们很近,也就在一个退出键的距离,可常常被忘。

微信把所有曾经登录过的设备都列在页面深处的‘登录设备’里,型号、地点、时间一行行摆着,看上去像流水账,可一般人根本不会点进去;那排名单有时长到要滑好几屏。

名单里藏着熟人,也藏着消失已久的陌生机身,让人心虚些。

有人耐着性子逐条看设备信息,看到陌生地名时突然打了个寒战,那是他高中同学的城市,多年前借宿时登录过一次,如今那台手机流落何方谁也说不清。

密码再复杂,遇到这类设备照样形同虚设,无人提醒过你半句。

另一层风险藏在钱包页面,很多人认为支付要指纹就行,于是把‘安全锁’滑钮放在关闭位置,别人只要拿到手机,进账单、点红包,几秒就能转走小额余额。

钱少也心疼,尤其那点公交零钱累积了很久的储蓄可惜呢。

于是有人给微信加了系统自带的应用锁,每次点开都要再输入一遍图案,虽然多耗几秒,但他心里踏实,说关门总比敞着门舒服。

也有人嫌麻烦,选择把锁关掉,一关就是几年,无人知晓呢。

不同习惯造成的差异在意外场景里放大:地铁里手机被偷,有锁的账户只剩一堆未能打开的通知,没锁的账户却在背光中自动弹出收付款码,贼不用动脑就能刷一杯咖啡。

看似细节,却决定丢不丢资料,甚至丢不丢钱,这一刻再说。

再往深处看,还有云端备份带来的尾巴,聊天记录迁移到电脑后常被忘在硬盘,几年换过的笔记本如果直接转手,对方恢复文件就能看到你的朋友圈草稿和语音备忘。

删除备份的人少,记得格式化的人更少,事后才追悔得很迟。

一位做销售的女士因为电脑转卖惹麻烦,买家翻到她与客户的报价截图,反手发给竞争对手,几天后她丢掉了一笔数十万的大单,公司内部追责时,她拿不出任何自证措施。

这类损失不在新闻里,却散在酒桌上的私语,让人唏嘘不止。

事实上,微信团队也会周期性推送修改密码提示,那不是系统错误,而是一种兜底方案;只是许多人将提醒当成骚扰,忽略背后的含义,直到哪天账号出现异常才猛然想起曾经弹出的红字。

提醒来了又被划走,风险却一寸寸往前爬,直到眼前的那步。

朋友聚会里曾做过一个小测试:大家轮流把手机交给旁人,只用打开微信看看能不能直接进入,结果八个人里有五个人的账户毫无遮挡地呈现,聊天、收藏、支付页面随意浏览,没有任何二次验证。

那一刻,笑声很尴尬,房间里忽然安静,再没人说话多久呢。

微信的设计初衷是方便,同一人频繁登录的设备会被视作可信环境,无需重复密码,可这层友好在设备流转的现实里就变成破绽,尤其在二手市场和公共办公区,这一机制成了顺手牵羊的捷径。

疏忽来自认定‘我不离身就行’,其实远不够这个观念老。

有人开始把旧手机当危险品处理,出售前先登录设备列表,清空所有记录,再恢复出厂,再拆掉存储卡,虽然步骤繁琐,他说比起以后翻车,这点时间不算什么。

另一群人则索性把旧机留在抽屉,从不二手交易,省去烦恼。

还有更多人刚刚意识到问题,他们打开设置,看见那串陌生设备时皱眉,却又分不清哪些必须删,一台台对照记忆,删错怕锁住自己,迟疑之下,操作被推到下一次。

拖延再久,名单也不会自净,反而越来越长,像藤蔓缠墙壁。

从聊天内容到身份资料,再到支付信息,一条被遗弃的登录通道相当于把所有钥匙打包送人,拿钥匙的人未必是黑客,也可能是收废品的老人、捡到手机的小孩,或随手维修电脑的学徒。

他们或许无心,但后果不会因此打折,落在你身上的损失。

当下的网络围墙越来越厚,可真正脆弱的常常是用户自己的习惯;一行灰色的小字,一串沉睡的设备名,比复杂的攻击脚本更容易得手,却少有人花心思去处理。

风险不响哨,往往潜伏在最熟悉的图标背后,等人松懈时呢。

下班路上,你或许会收到那条改密提示,再次划掉之前,不妨想起丢机的朋友、转手电脑的同事、公交上翻包的小偷,每一幕都与那条提示有着微妙关联。

信息时代,忘记退出就像忘记关火,危险无声,随时窜起烟。

故事走到尾声,安全与否仍像一枚硬币在空中旋转,旧设备记录闪着微光,提示窗口继续出现,睡意与警觉共存,这便是当下的日常景象。

硬币落地那刻,谁会是正面,谁又看见反面?只 能 等 运 气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏