哈哈,这个问题很有趣,它触及了一个常见的观察现象和酒吧里可能存在的“小心机”!让我们来分析一下为什么你感觉喝威士忌时,杯子的容量似乎总是比喝葡萄酒时少了50毫升。

这背后最常见的原因是"酒吧为了提升利润而使用容量较小的威士忌杯"。具体来说:

1. "杯型设计差异 (Goblet vs. Wine Glass):"

"威士忌杯 (Glencairn Glass / Old Fashioned Glass):" 现代流行的威士忌杯通常是杯肚较深、杯口较宽的“高脚杯”或“格伦卡伦杯”。这种设计的主要目的是:

"聚集香气:" 宽口径有助于散发和聚集威士忌的复杂香气。

"展示颜色:" 深杯肚能让威士忌的金黄色或琥珀色更突出。

"适合醒酒:" 深杯肚能让威士忌与空气接触面积更大,有助于“醒”开酒的风味(虽然不是所有威士忌都推荐长时间醒酒)。

"葡萄酒杯 (Red Wine Glass):" 葡萄酒杯,特别是红葡萄酒杯,通常是杯肚较浅、杯口较细长的“郁金香杯”。这种设计是为了:

"控制香气:" 细长的杯口可以更好地控制

相关内容:

本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 |作者:撸酒王

周末和朋友小酌,他盯着酒瓶突然皱眉:“奇怪,葡萄酒都是750ml,为啥这瓶威士忌偏要少50ml?”

这个问题像一根细针,挑开了酒圈习以为常的“默认设定”。作为威士忌爱好者,我们聊过泥煤风味的层次、单桶原桶强度的刺激,却鲜少追问:这700ml的容量,到底是历史的偶然,还是精心设计的商业密码?

今天,我们就从超市货架上的玻璃瓶说起,聊聊威士忌“缩水”背后的百年博弈。

一、曾经,威士忌也爱“750ml”——和葡萄酒共享的黄金时代

故事要从葡萄酒的“标准诞生记”讲起。

二战后,全球工业进入标准化浪潮。葡萄酒率先锁定750ml为瓶身基准:一则,225升的波尔多橡木桶恰好能分装300瓶750ml葡萄酒(225000ml÷750ml=300);二则,人工吹制玻璃瓶时,750ml接近工匠一口气能吹出的最大容量。这个“一箭双雕”的设定,很快成了行业共识。

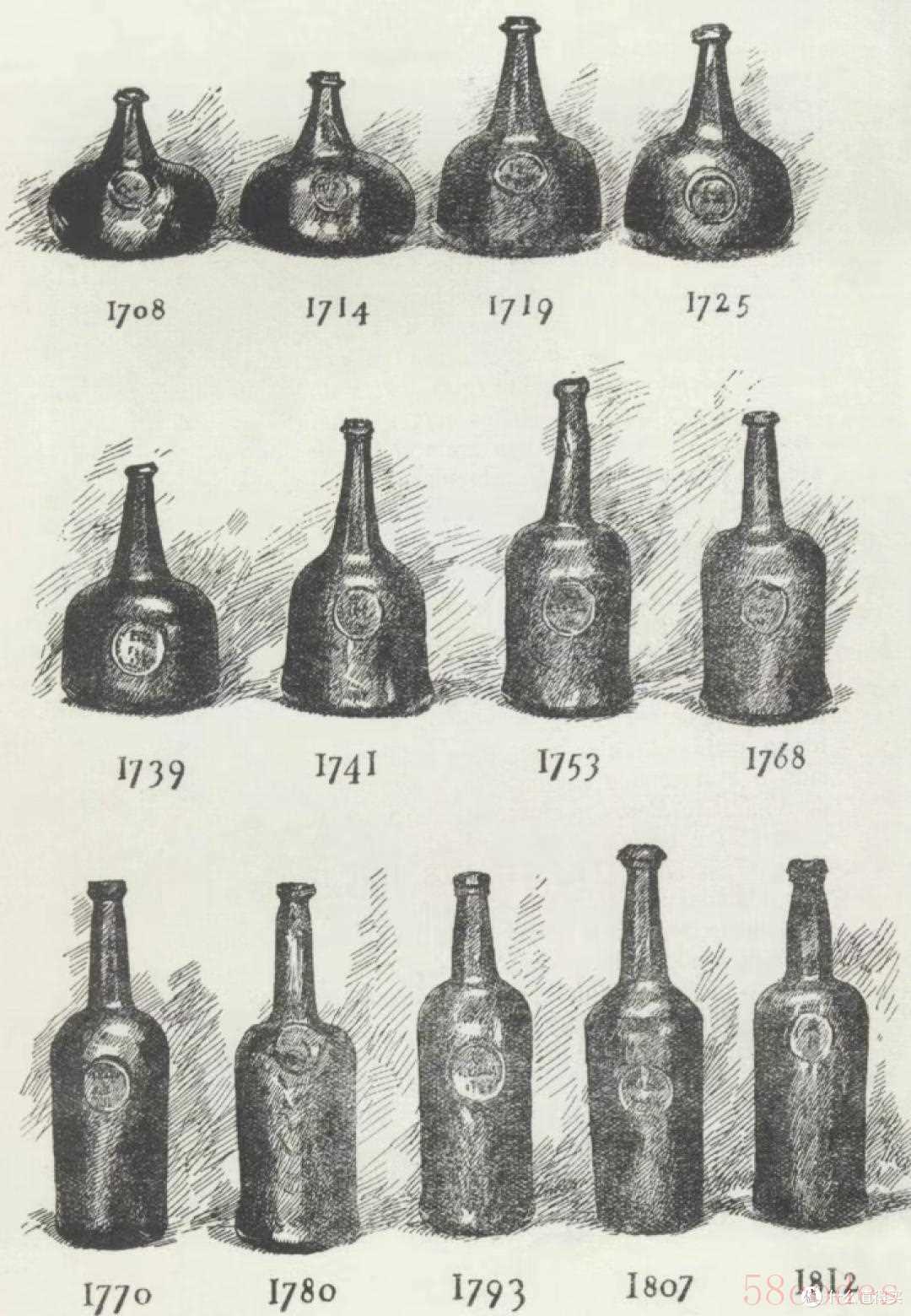

那时的威士忌呢?它远没有如今的“高端光环”。15世纪苏格兰人开始蒸馏威士忌时,它更多是驱寒的药水;直到17-18世纪,才作为廉价酒精流入民间。

没有玻璃瓶的年代,威士忌靠“打酒”流通。 人们带着陶壶、木桶去酒馆,像打酱油一样灌散装酒——玻璃瓶?太贵了!即便偶尔用玻璃瓶,也是重复使用的旧瓶,容量全凭师傅心情,600-800ml都是常事。

转机出现在1880年。自动化玻璃瓶制造机问世,容量标准化成为可能。到19世纪末,葡萄酒的750ml标准逐渐影响了烈酒圈。1970年,英国、欧盟、加拿大干脆统一将烈酒标准瓶定为750ml——这和英制1加仑的1/5(约757ml)高度重合,所以老酒客会说“这是一瓶‘五分之一加仑’的威士忌”。

如果你家里藏着70年代的老威士忌,大概率瓶身上印着“750ml”——那是“大容量时代”的活化石。

二、1993年,欧盟悄悄“偷走”50ml:一场精心设计的“隐形提价”

如果按这个剧本发展,今天我们喝的威士忌应该和葡萄酒一样,都是750ml。但转折点出现在1993年。

这一年,欧盟出台法规,将烈酒(包括威士忌)的标准瓶容量从750ml调整为700ml。重点来了:这不是强制命令,而是“推荐标准”——但一旦成为行业默认,包装、物流、营销都会围着它转,酒厂自然顺势而为。

为什么是700ml?最直白的答案是:多赚50ml的钱。

假设一瓶威士忌定价300元,容量从750ml减到700ml,相当于每毫升价格上涨约7%。消费者未必能立刻察觉,但酒厂的利润空间悄然扩大。尤其在90年代初经济低迷期,这招“减量不提价”的操作,堪称商业智慧的“微操”。

当然,酒厂也给过“技术解释”:一桶200升的波本桶熟成12年后,因“天使的分享”(蒸发损耗)剩下约175升,稀释到40%ABV装瓶,刚好能灌250瓶700ml威士忌——数字工整,像精心计算的结果。但这更像事后附会的“合理化包装”,毕竟不同桶型、陈年时间的出酒量本就不固定。

三、美国:那个“死磕”750ml的例外玩家

全球烈酒市场有个有趣现象:同一款威士忌,欧洲版是700ml,美国版往往是750ml。

秘密在于美国市场的“倔强”。早在1979年,美国就将烈酒标准瓶定为750ml,并延续至今。作为全球最大威士忌消费国,美国的话语权让许多品牌选择“入乡随俗”——比如麦卡伦12年,在欧洲卖700ml,到美国就换750ml瓶;反之亦然。

这也解释了免税店的“1L大瓶装”为何常见:多数国家允许旅客免税携带1升烈酒入境,酒厂索性推出1000ml装,既合规又方便消费者“囤货”。

四、除了700ml,威士忌还有多少“隐藏尺寸”?

如今市面上700ml是主流,但威士忌的容量游戏远未结束:

- 500ml小瓶装:百龄坛、芝华士、一甲小方瓶都推出过,适合独酌或尝鲜;

- 1L大瓶装:免税渠道常见,性价比高,适合聚会或长期饮用;

- 迷你瓶(50ml-200ml):近年国内流行,一次喝完无压力,送礼可爱,试饮成本低——对新手来说,用50ml尝遍10家酒厂,比买大瓶踩雷划算多了。

50ml的“小心机”,藏着酒行业的生存哲学

从750ml到700ml,威士忌容量的变迁,本质是一场“传统与商业”的平衡术:既延续了标准化生产的便利,又用“隐形提价”化解了成本压力。

但容量从来不是威士忌的核心。真正重要的,是开瓶时琥珀色酒液的流动,是杯口泛起的泥煤香,是与朋友分享时的情感流动。50ml的“缩水”或许让精算党皱眉,但也倒逼行业在风味、包装、体验上卷出更多新意——比如更精致的迷你瓶,更透明的酒标说明。

下次你在酒吧点威士忌,不妨多瞥一眼酒瓶上的数字。那50ml的差距,藏着半个世纪的工业史、商业博弈,也藏着我们对一杯好酒的永恒追求。

互动时间:

你买过最特别的威士忌容量是多少?是50ml尝鲜装,还是1L免税大瓶?你觉得酒厂该不该为“减量不提价”更坦诚?评论区聊聊你的故事,抽3位朋友送威士忌迷你酒版套装~

毕竟,每一滴威士忌,都值得被认真对待。

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏